撰文/林淳真(臺北)

可曾見過,在自家店門口彈著吉他,用樂聲吸引顧客踏入店裡的嗎?天天定時開演奏會,並創下一天賣出十多把吉他的佳績。

在聖誕節前夕,哥哥騎車載著弟弟,在學校及社區大街小巷,四處張貼聖誕卡宣傳海報;一天的聖誕卡片銷售量,是全花蓮縣所有店家的銷售總數,更締造全台數一數二的販賣佳績。

歷經72年的「育樂社」,是由祖孫三代李時、黃義峰和黃偉巒所經營的一頁奮鬥史;現在由第三代黃偉巒接手,積極朝向百年老店邁進。

◎ 黑板起家

歷經72年的「育樂社」,是由祖孫三代李時、黃義峰和黃偉巒所經營的一頁奮鬥史。(照片提供:黃偉巒)

1950年,第二代黃義峰的父親,在台南跟隨日本人鈴木先生學習製作黑板,再轉至台東發展,最後落腳花蓮;創立「新隆發木器行」經營黑板、課桌椅等木材製品。

黃義峰的父親為人海派、交遊廣闊,可說是從台灣頭做到台灣尾;身為黃家最小的兒子,黃義峰從小對父親的印象是「他很會做生意」。

1954年,黃家在花蓮中華市場旁租屋繼續經營;七年後遷至博愛街,這裡就像台北的西門町,相當熱鬧。大哥黃煥然相當聰明,自接手後,曾贏得許多項專利發明;他腦筋動得快,將經營觸角擴大轉型,舉凡學校需要的教育用品如課桌椅、圖書、遊樂體育用品,甚至電腦、視廳設備、科儀器材、清潔用具、樂器等,樣樣俱全。

「完全配合學校的需求,學校要什麼,我們就供應什麼。有衛星工廠全套代工,幾乎包辦全花蓮縣一百多所學校的業務。」黃義峰細說「育樂社」歷史。

一家店能夠橫跨日據、光復、民國,至今72年,不但歷久不衰,反而是愈老、愈陳、愈香,也愈亮。

◎ 慈濟因緣

早期跟隨上人一起開創慈濟世界的委員師姊,前排右二為李時師姊(靜恆)。(圖片來源:佛教慈濟基金會版權所有)

黃義峰中學時,一位同學來家裡玩,母親李時看他衣服破舊,拿出哥哥和自己的舊衣服,請同學拿回家給媽媽修補就可以穿;沒想到同學回答:「我媽媽眼睛看不見。」

不久,母子兩人來到同學租住在市場裡的店家訪查,發現他的母親盧丹桂因罹患青光眼而無法賣菜,僅靠著父親夜間在報社工作,因孩子多,不夠家庭的支出和醫療費用。

在那個貧窮的年代,「生吃都不夠(自己都不夠吃),哪有能力救人?」黃義峰深刻體會當年的物質匱乏。

母親李時在市場聽到「五毛錢就可以救人」的口號,知道有位「農場師父」創立「佛教克難慈濟功德會」救濟苦難人;她將此事提報給師父,這是慈濟慈善史上的第二件救濟個案,也是慈濟首例醫療援助個案。

同時,母親和她的好友陳阿玉、謝玉妹,共募了五百多元,三人來到農場交給師父。功德會幫助盧丹桂到羅東眼科診治,費用超過五千元,後來卻因一次炒完兩顆高麗菜給孩子吃,被先生罵太浪費而輕生。

消息傳來,證嚴上人非常難過,因此訂定訪視「複查制度」,每三個月必須到案家關懷生活近況。

◎ 母親李時與慈濟

花蓮慈濟貧民施醫義診所(仁愛義診所)啟用,委員們認真聆聽上人開示,隨即迎接貧民看診;前排左二為李時師姊(靜恆)。(圖片來源:佛教慈濟基金會版權所有)

不可思議的因緣,母親李時成為慈濟委員第六號,搭上佛教克難慈濟功德會的開創列車,三十位家庭主婦跟著證嚴上人開疆闢土,一起走過慈濟的草創期。

五十年前,李時要協助丈夫經營「育樂社」事業,又要照顧三個孩子,生活過得十分艱辛;但她憑著一顆善心,跟隨證嚴上人到各地濟助貧困,也開始積極投入募款。

李時的媳婦陳碧娥說:「婆婆在生活極端艱困的時候,還能拿出錢來捐助;她生平最高興的事,就是花蓮慈濟醫院落成。」

一心想幫助上人的李時,體會上人的悲心大願,從經營生意的心得中,深感「人多力量大」;若只有花蓮地區少少的人,便無法長久成就志業。

因此,她積極將慈濟功德會推展到全台,找來台北三重的好姊妹李水玉(靜銘),播下第一顆善的種子後,李水玉陸續帶出許多的資深委員,從此慈善會務在大台北地區快速成長。

從資深委員身上,林慧美師姊(靜盈,右二)學習到貼心、善良及智慧,包括引領她進慈濟的潘菊桂師姊(靜慇、陳阿玉,右一),以及宛如慈母的李時師姊(靜恆,左三),對她關照和提攜。(照片提供:林慧美)

喜愛彈吉他的高雄人涂茂興,來花蓮服兵役期間,放假時最常來「育樂社」,因為李時的大兒子黃煥然,每天在店門口自彈自唱,吸引不少像涂茂興的人士前來;不但吉他銷售量增多,李時也接引涂茂興成為高雄第一顆種子。

李時的好朋友,台東的黃玉女老師,也順利成為台東的第一顆種子;慈濟志業再由黃老師的兒子王壽榮,帶到嘉義、雲林地區。

當時「育樂社」距離慈濟仁愛街的義診所不遠,黃義峰時常接送母親去幫忙義診,清潔、包藥等,無所不做。晚上打佛七,有空時他也會一同加入。

2004年2月,大愛劇場播出「後山姊妹」,從1936年開始,描述慈濟委員李時、陳阿玉與謝玉妹三人的人生故事。她們各自歷經婚姻的挫折與勞苦度日,卻依然跟隨證嚴上人從事慈善工作數十年,這一路走來,可說是慈濟篳路藍縷的縮影。

◎ 走過艱辛歲月

在生活最艱困之時,李時師姊(左三)咬緊牙根努力經營「育樂社」;每天早上七點營業至晚間十一點半才休息。(照片提供:黃偉巒)

黃義峰回憶,父親時常到處接洽生意,「育樂社」就靠母親和他照顧;後來父親又成立一家大理石公司時常應酬,收入幾乎入不敷出。

1971年時,父親將大理石生意擴展到日本,沒想到被日本友人倒債,積欠好幾百萬,家裡也陷入愁雲慘霧的經濟危機。當時,中華路的房子一棟才50萬元,母親咬緊牙根努力經營「育樂社」;每天早上七點營業至晚間十一點半才休息,可說是沒日沒夜的拚命工作。

母親謹慎處理債務,並掌握現金的收付;只要賣出貨一收到錢,立刻周轉入銀行。「如果有三次跳票紀錄,就會成為銀行的拒絕往來戶。」每天「三點半」,是最令他們心驚膽顫的時刻。

「母親不只當男人用,甚至還當超人用。」黃義峰兩兄弟不捨母親為龐大的負債身心備受煎熬,兩人想盡辦法掙取更多的「現金」,以兌現銀行的即期支票款。

大哥黃煥然,天天準時在店前開吉他演唱會,又手繪聖誕卡宣傳單,騎車載著黃義峰到處張貼,邀來無數搶購聖誕卡的熱潮,及時注入許多金流。

兩兄弟的孝心和創意點子,在花蓮掀起一股熱流,為黃家這段刻骨銘心的艱辛歲月,發揮最大的彌補效益。

◎ 穩健中成長

大哥黃煥然曾往台東另設「中外樂器行」,代理功學社的樂器,三年後結束營業,返回花蓮接替母親經營。待花蓮店穩定後,他便到台北發展,「育樂社」交棒給黃義峰。

1987年,黃義峰買下了博愛街的木造房子,「育樂社」終於有了自己的窩,而媽媽是最大幕後功臣;為了還貸款,他更加拚命努力衝業績。

早期做生意,需要交際應酬,黃義峰自謙沒有父兄的能耐,「我的個性內向,不喜應酬,偶爾應付一下。」但靠著「黃家」和「育樂社」的老招牌,生意也做得嚇嚇叫。

黃義峰做事勤快,有求必應,只要學校需要任何器材設備,他一定想方設法達成,「放心、安全」的口碑不脛而走,是各學校採購時的不二選擇。

◎ 傳承第三代

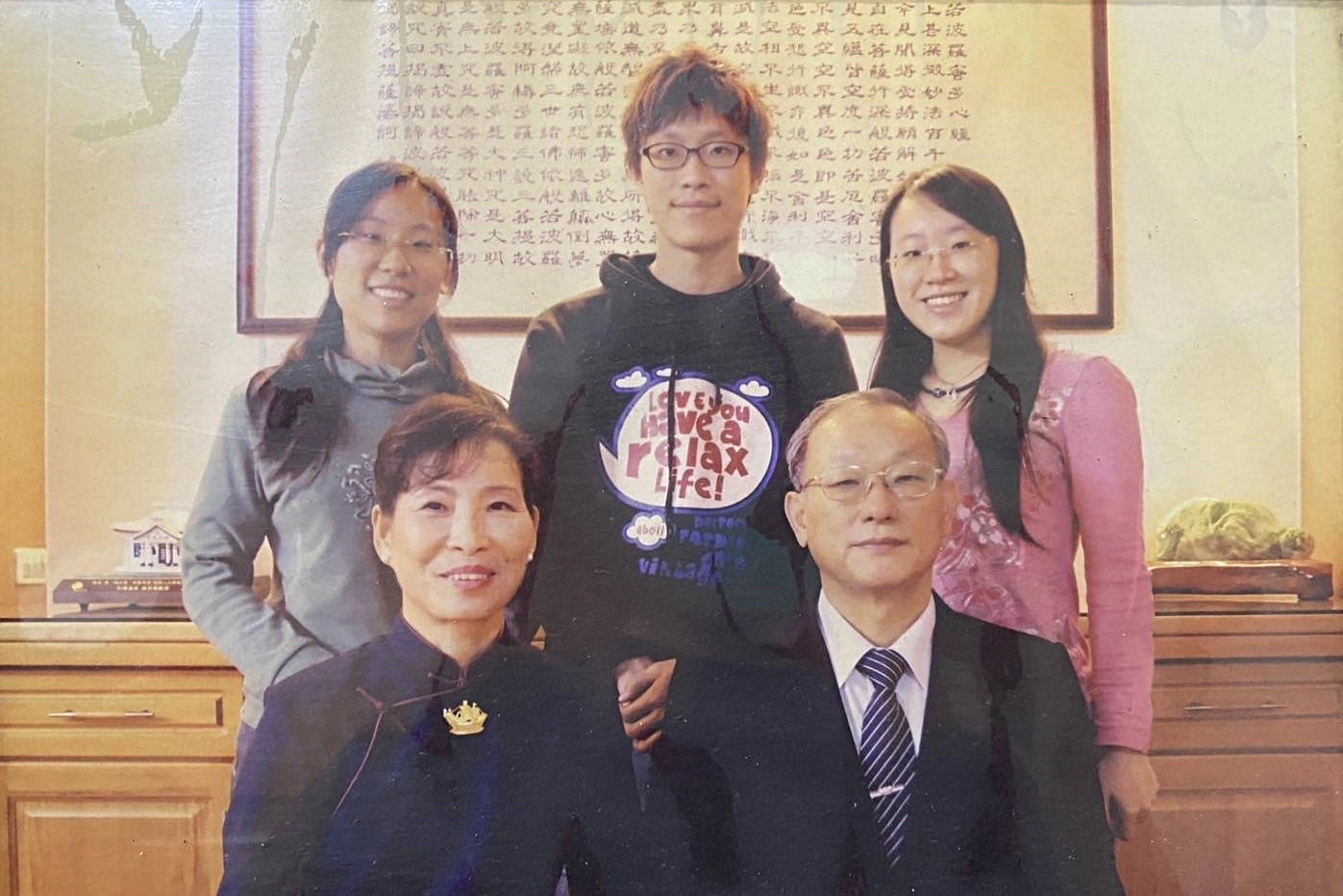

七十歲的黃義峰(前排右一),提到自己三個孩子的成就,臉上浮現無比的笑容;2019年「育樂社」由第三代黃偉巒(後排中)接手經營。(照片提供:黃偉巒)

七十歲的黃義峰,提到自己三個孩子的成就,臉上浮現無比的笑容。1999年,「育樂社」再買下隔壁棟,擴建為四層樓的新店面;2019年,由小兒子黃偉巒接手經營。

黃偉巒精心打造新店面,一棟古色古香的建築,斗大的招牌在二樓窗台一字排開。亮麗寬敞的60坪店面,一進門有整套樂團樂器,牆上整齊排列的吉他,桌上的二胡和長笛,以及各式CD等,另一面則是書架和各式球類等器材。

黃偉巒在服兵役時,就想回來接「育樂社」;退伍後,先在台北學習相關行銷、採購等業務。

即使母親提醒他:「做這行業很辛苦。」他仔細思考「天下沒有完美的工作」能夠承接家業,又能照顧到父母,是一個不錯的選擇。

最要緊的是,骨子裡奔流著的「黃家血脈」,樂器體育專賣店能夠經營七十年,再拚三十年,就是百年了;諸如此類的因素,讓年輕的黃偉巒如鮭魚返鄉,毅然撐起黃家大旗,讓老字號的「育樂社」能永續經營。

早期經營體育用品和學校設施,只要負責販售就好,但現在則轉型以樂器和運動器材為主。黃偉巒會彈鋼琴和吉他,為了經營樂器,再學習薩克斯風、爵士鼓、二胡等;他說:「客人往往會問:『你會彈奏這個樂器嗎?』如果會,客人會認為你很專業。」

另外,他利用學校放寒暑假的空檔,到台北原廠學習樂器製程,懂得基本維修技巧,當樂器有故障時,就不必寄到台北公司。

由於社會的變遷,主、顧關係不再侷限於傳統的購買方式,他在自家店面舉辦多元活動吸引顧客上門;有例行性的音樂表演和講座,大大提振花蓮地區的藝術人文氣息。

「慢成花蓮2.0」,就是由年輕人主持,輪流邀請餐飲、觀光等各行業的老店,來分享經營理念。父親侃侃而談過去的慘澹經營,他接續談創新風華,讓想創業的年輕人有學習的教材。

◎ 向百年老店邁進

「育樂社」完全遵照母親李時師姊的誠信來做生意,同時家裡也是慈濟人的聚會場所。(攝影:黃秀真)

除了實體門市的改變外,再加上網路行銷通路的需求,來自四面八方的詢問,黃偉巒都一一回應;外出接洽業務時,父母就是最佳的駐店助手。

「何德何能,生意會主動降臨我們家?」黃義峰感性的說,「育樂社」完全遵照母親的誠信做生意,也因為母親的德澤,「前人種樹,後人乘涼」他深深覺得自己很幸運,能夠出生在這樣的家庭,會分辨是非對錯,方向正確,沒有走偏。

家裡是慈濟人的聚會場所,母親說:「人咖丫,肥丫ㄚ!」(人來人往的足跡,是非常肥沃的)。慈濟訪視個案的濟助品,都暫存放在這,母親常說:「光光的去,暗暗的來。」能多多助人,做事不但順利,而且化險為夷。

慈濟基金會人資處職志合一的黃秀真來推薦愛心商店,他們立刻加入,成為花蓮第52家愛心商店。竹筒擺放櫃檯,黃義峰每天固定投入愛心,也讓顧客們自由投入。

一家老店,有「愛」串連,祖孫三代,共同經營且見證樂器體育專賣店的永續發展,黃偉巒充滿自信地向百年老店目標前進。

竹筒擺放櫃檯,黃義峰每天固定投入愛心,也讓顧客們自由投入。(攝影:黃秀真)

Line客服

Line客服