我們最敬愛的楊思標教授:

2021年5月26日,您圓滿了慈悲奉獻的一生。

在您來到慈濟,跟隨證嚴上人以前,您就是胸腔科的權威醫師。在1952年,醫療資源極度貧乏的年代,您是首先親自下鄉進行田野調查,發現山地原住民因為沒有錢治療肺結核傳染病,積極爭取山地結核病防治計畫,提供免費醫療,解決了「因貧而病」的問題。

您為了避免肺結核病人在家忘記服藥產生抗藥性,和學生一起,「拿起電話,追蹤病人」,提醒病人按時服藥、按時回診,一個也不能少。一直到1997年,臺灣開始實施「都治計畫」,由醫療照護人員親自送藥到家,執行「送藥到手、服藥入口、吞下再走」,臺灣結核病發生率,終於以平均每年4.4%的降幅持續下降。您這位臺灣肺結核治療的先行者,在長達四分之三個世紀,為臺灣乃至全世界結核病的診治、抗疫與研究,樹立最重要的治療準則,實在是功不可沒!

您為臺灣醫學教育,更開創了許多第一。

五○年代,您第一個推動並召開臺灣跨院定期「聯合胸腔疾病討論會」。1957年,您檢查出臺灣第一例肺癌病患。1971年,您籌辦並主持臺灣首次國際醫學會議;1979年,您擔任臺大醫院院長期間,臺大成功完成亞洲第一例、全球第三例的「三肢坐骨連體嬰──忠仁忠義分割手術」。您來到慈濟以前,早已是每位醫學生心目中的人醫典範。

上人為了東部偏鄉,艱苦中建立醫院,和您慈悲奉獻的精神不謀而合,得到您這位曾任臺大醫院院長、醫學院院長的一臂之力,以及時任臺大醫院副院長的杜詩綿、曾文賓等大醫王的同心相挺,就此有了正確的方向。

楊思標校長與慈濟護專懿德媽媽、第一屆學生一起回靜思精舍。(圖/慈濟科技大學提供)

在醫院裡,我們都知道,您手上永遠有一份病人清單,就算年紀再大,總是很關心病人,要是病人沒有回來複診,您就會要學生打電話去關心病人的現狀,是否有持續服藥及檢查。您即使年事已高,每週四傍晚,總是從臺北搭乘火車到花蓮;週五上午八時,準時參加慈濟醫院胸腔科醫師的影像討論會;九時半指導年輕醫師、學生判讀X光片,這個「週週往返花蓮」的例行行程,從花蓮慈院一啟業就開始,您持續超過三十年!

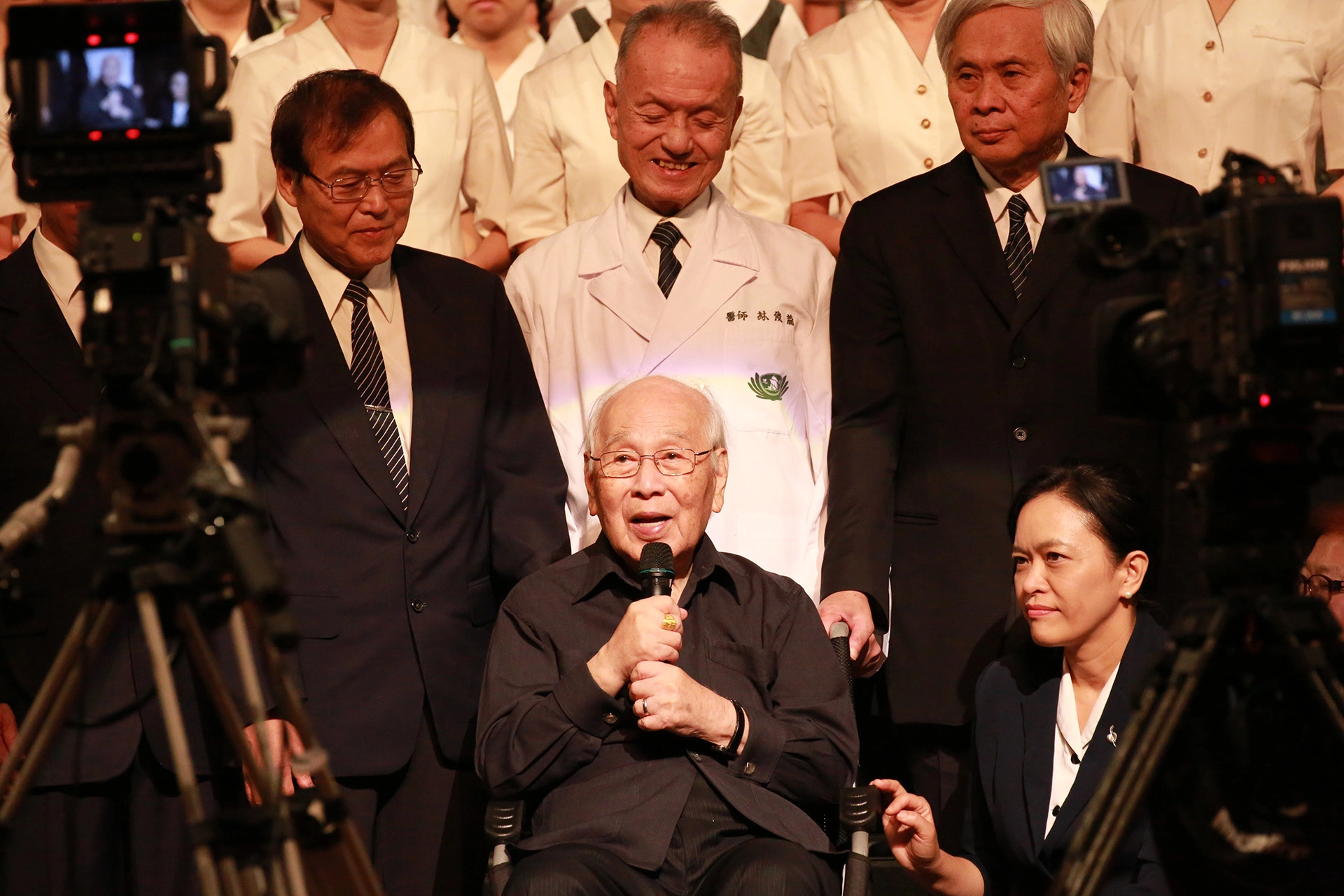

在楊思標校長的努力下,開啟了慈濟教育志業代代相傳、教育英才的使命感。圖為高齡100歲的楊思標校長前來參與慈濟教育三十周年慶典。(圖/慈濟科技大學提供)

其實您不用多說什麼,只要看到您拄著拐杖出現在醫院的診間,就是對我們每一位醫護同仁最好的身教。您曾經說:「我當醫生超過一甲子,但最感到驕傲的,就是來慈濟!人生第二階段的目標是要為社會付出、工作到一百歲,要做到一百歲,才是第二次退休喔,而就算是百歲,只要走得動,我還是要來慈濟。其他地方都不去了,只要來慈濟。」

今天,花蓮慈濟醫院已經是國內最有水準的醫學中心之一,花東地區的病人,再也不必跋山涉水,辛苦求醫。您的學生,在您的帶領下,受到您的感召,秉持您的教誨,無論醫師、護理,都已茁壯成長,不僅在慈濟醫院,救人無數,在慈濟醫學院,許多都已成為教授級良師,正持續傳承您的精神,兢兢業業,誨人不倦。

您圓滿了此生,精神從未離我們遠去。您面對病人時親切的言語,慈祥關懷的面容,至今歷歷在目。您在診間、在病房,拄著柺杖,對年輕學子諄諄教誨的身影,更永遠活在我們心中。

請您放心,我們不會辜負您的期待,我們虔誠祈禱,祝您乘願再來。

花蓮慈濟醫院

林欣榮院長率全體同仁 感恩合十

110年5月27日

Line客服

Line客服