文.張翠娥

來自元智大學資工系的學生李柏霖(左)、陳重文(右)主動參與災後復原工作,展現年輕人對社會的責任感與行動力。(攝影:林承均)

9月28日,花蓮縣光復鄉的災區重建工作正如火如荼展開。當天,慈濟志工前往花蓮縣警察局鳳林分局光復分駐所協助清掃,值得一提的是,三位來自元智大學資工系的學生也主動參與災後復原工作,展現年輕人對社會的責任感與行動力。

就在大家忙於清理時,現場突傳警訊。慈濟志工賴品達緊張地奔入分駐所,急切喊道:「水來了!快跑!」慈濟志工張翠娥一時不解,回應:「水來了?為什麼要跑?不是說缺水嗎?現在水來了,剛好可以沖洗地板。」賴品達急促地重複:「是潰堤的水來了!快跑!」

現場陷入混亂,眾人焦急討論避難方式。短短幾分鐘內,各種逃生選項交錯,氣氛緊繃,人人心急如焚,只盼能在危機中尋得一線生機。(攝影:張翠娥)

現場瞬間陷入驚慌,當地鄉親即時指出分駐所建築物安全,且有三層樓高,建議大家立即往三樓屋頂避難。志工們迅速登上屋頂,但仍心存疑慮,擔心水位可能淹過屋頂,部分志工甚至嘗試攀爬無線電塔,尋求更高的避難處。大家焦急地討論:「要留在這裡嗎?要爬上去嗎?還是跳到隔壁屋頂比較安全?這裡會不會更危險?」短短幾分鐘內,眾人不斷思索逃生與避險的方法,氣氛緊繃至極。

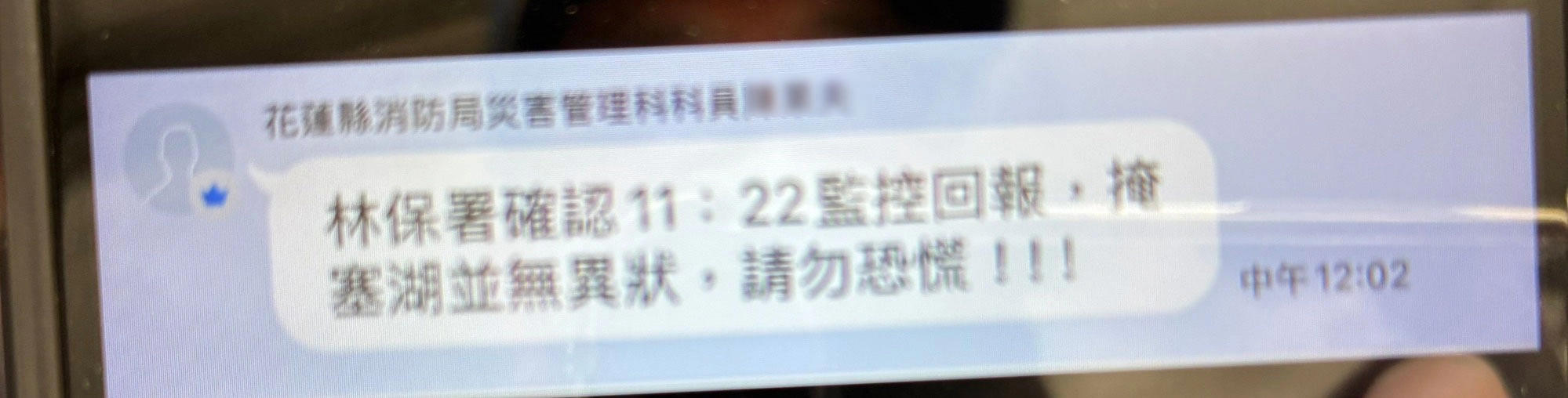

不久後傳來澄清訊息,原來並非潰堤,而是水利局進行引水道挖掘作業,虛驚一場。大家終於鬆了一口氣,隨即返回災區現場,持續投入環境整理。然而,這場突發事件,讓元智大學資工系學生陳重文深刻體會到,錯誤訊息會造成恐慌,也因此更加確信「資訊準確」在防災中至關重要。

確認並非潰堤,眾人終於鬆一口氣,隨即回到災區,持續投入環境清理與重建工作。(圖片來源:賴品達提供)

陳重文指出,資工系的發展已涵蓋多元面向,尤其是AI技術的進步,將有助於提升災害警報的即時性與準確度。他認為,資工系若能與電機系合作,研發可深入災區的救災機器人,便能彌補人力無法觸及的空間。未來,若機器人能因應複雜地形與多變狀況,不僅能提升救災效率,也能降低人員風險,減少災害損失。結合AI與機器人的智慧救災系統,將成為防災工作的關鍵一環,也是資工系學生展現專業、貢獻社會的重要方向。

陳重文同學指出,資工系的發展已涵蓋多元面向,尤其是AI技術的進步,將有助於提升災害警報的即時性與準確度。(攝影:林承均)

在災區的志工行動中,元智大學學生展現的不只是科技上的思考,更有人文關懷的實踐。李柏霖與陳重文、鐘博耀三人,今年教師節假期選擇前往花蓮災區,參與清掃工作,以實際行動回饋社會的需要,也為「教師節」賦予了新的意義。

「以往教師節,我們可能只是寫卡片、送禮物給老師。但今天,我們來到災區,協助警察局清理環境。對我來說,警察也是人民的導師之一,各行各業都有值得我們學習的地方。」李柏霖說。這次救災行動並非刻意號召,而是源自彼此的默契。「我知道陳重文、鐘博耀平常就很熱心。看到災區新聞報導後,我覺得身為台灣人,無論來自北部或中部,花蓮的災情都是我們共同的責任。有錢出錢、有力出力。」

李柏霖(右一)表示,多虧前幾日志工努力清理,生活機能已逐步恢復,而他們此行是延續前人的付出,站在巨人肩膀上,完成後續工作,持續守護災區。(攝影:林承均)

李柏霖也提到,花蓮的農作物及資源與全台息息相關,這場災情不只是地方性的事件,更是全國性的課題。「我們平常吃的米、蔬菜,很可能來自花蓮。這次災難,牽動的是整個台灣的命脈。」

踏入災區現場,李柏霖才真正體會到,與螢幕上的畫面相比,現場的情境更為嚴重。「經過前幾日志工們的努力清理,災區的基本生活機能已逐步恢復。我們今天來,是延續前人的努力,站在巨人的肩膀上,完成後續的工作。」

任務結束後,眾人合影打氣,為光復加油,展現溫暖與希望。(圖片來源:賴品達提供)

面對災難的真實與沉重,元智大學資工系的學生不只用雙手清理泥濘,也開始思考,除了人力之外,我們還能做些什麼?

在花蓮災後復原的現場,他們不只是付出勞力,更以科技之力思考如何提升未來救災的效率與安全性。從AI、大數據到機器人技術,這群青年正以行動與思維,為防災工作注入新的可能,也為台灣的未來播下智慧與善的種子。

Line客服

Line客服