文.魏玉縣、劉宇涵、郭怡雯

慈濟首所海外學校——清邁慈濟學校,注重培養學生的品德與社會責任,並開設多國語言課程,期盼孩子在獲得知識的同時,拓展國際視野。(攝影:林櫻琴)

慈濟在海外興辦的第一所學校,位在泰國芳縣(泰文:อำเภอฝาง),佔地二十甲的清邁慈濟學校小學部,於2005年5月16日舉行開學典禮,至今(2025年)已邁入二十週年。

今年同時也是慈濟執行泰北三年扶困計畫(1995年—1997年)三十週年。扶困計畫緣起於1994年,當時中國大陸災胞救濟總會在泰北的扶困計畫告一段落,時任僑務委員會委員長的蔣孝嚴先生特地前往花蓮靜思精舍,請求慈濟接手援助,包括老兵安養、住房改建和農業輔導等。

泰北三年扶困計畫,慈濟接續中華救助總會經營華亮農場,除了負責培育果苗、茶苗,低價供應各村,並提供就業機會與農業訓練。(1995/12/05;攝影:黃錦益)

慈濟來到當地後,不僅協助村內中文學校的建設,還提供教學所需與助學金等,因而促成在泰北建校的因緣。對學校來說,這是一段重要的歷史,因此學校十週年(2015年)時,慈濟基金會的展布團隊曾前往該校建置校史資料。

十年後的2025年2月9日,基金會文史處文宣室羅政忠主任帶領同仁暨志工一行九人,再次前往進行校史資料的更新。此行九人中,除了羅政忠曾在十年前造訪過清邁慈濟學校,其他人則是一段全新的體驗。

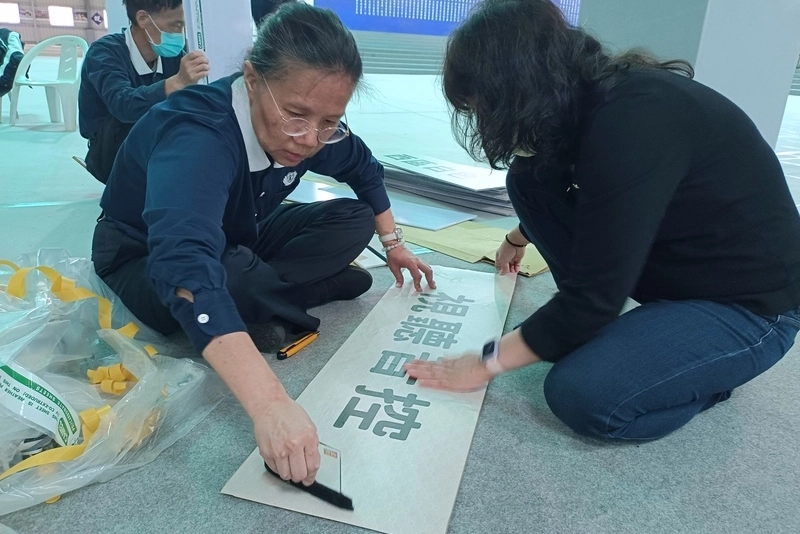

2025年2月9日,慈濟展布團隊自臺灣前往學校更新校史室海報。(攝影:林勁羽)

只看資料 不如親眼所見的震撼

「看到自己在辦公室做出來的資料,如實呈現在眼前,那種心境非常特別。」負責策展工作的同仁莊茹貽,曾參與2015年的策展,但並未隨隊前往泰北。她提到,當初在處理圖像時,看到學生對師長恭敬地敬禮深受感動,如今得以親眼目睹,覺得這真的是一件很感人的事情,且非常不容易。

此次參與策展,雖然羅政忠能為團隊描述學校的概況,透過回傳的現場照片,也能大略掌握展場樣貌,或與校方取得展布共識與確認展場尺寸等細節。然而,因未曾實地踏訪,加之手邊的史料、素材和照片有限,在製作海報時,構思與畫面設計會受到限制。莊茹貽坦言,這需要投入更多時間收集素材與查找資料,對她來說是一次不小的考驗。

莊茹貽藉由這次的展覽,對泰北歷史做完整的盤點與整理,希望呈現最完整的面貌。(攝影:陳麗雪)

此外,這次的布展,歷史溯源的部分佔了相當大的比例。過程中發現部分找到的資料與既有的歷史脈絡似乎有所不同,因此藉由這次展覽進行全面的盤點與整理,希望預計展出的八十張海報,是最終且最完整的版本。

把握每次的因緣 見證不同的感動

負責「泰北因緣」、「三十年大事記」區塊的志工劉宇涵,擁有豐富的海報製作經驗,她用心研讀十年前的海報資料,同時邀請志工廖歆怡協助製作「泰北因緣」的海報,自己則專注於「三十年大事記」。兩人雖是分工,但在文字與圖像上經常相互檢證。

劉宇涵(左)擁有豐富的海報製作經驗。(攝影:陳麗雪)

面對龐雜的資料,劉宇涵運用過往製作「大事紀」的經驗,梳理史料並理清脈絡,一邊找圖,一邊構思版面,同時依年度分類存放在資料夾裡,大幅提高排版製作。此外,海報需要加入泰文,這是她的第一次嘗試。她先使用ChatGTP進行初步翻譯,檢視排版效果,隨後由清邁慈濟學校的畢業校友王貞莉協助校對。

「妳負責的部分,泰文是不對的!」王貞莉的話讓劉宇涵急了,「文字一樣,字型也用對,到底為什麼?」原來是因為加了「字距」;加上字距後,泰文字符的位置位移,導致整段文字錯誤。

此次所使用的海報板,是十年前校史室展布時所用,如今加以整理後再利用。(攝影:陳麗雪)

以往製作中文海報時,劉宇涵習慣使用「字距」功能,讓文字間距均勻,方便閱讀。「這時我才驚覺,原來有些文體(如泰文),是不能加字距的。」她解釋道,泰文不使用標點符號,而是依靠斷句與空格來分隔語句,因此排版時只能採用「齊左對齊」,不能「左右對齊」。「『做中學,學中覺』,如果沒有參與這次海報製作,我不會知道這些細節。」

和莊茹貽一樣,當劉宇涵看到海報中的照片真實呈現眼前時,內心感到無比震撼,尤其是那棵矗立在校園中的野波羅蜜樹。1997年泰北扶困計畫結束後,慈濟應泰國芳縣縣長之請,希望在當地建校。為了尋找適合的校地,慈濟人在泰北勘察多處,直到來到這塊地時,當時王端正副總執行長站在這棵樹下,感受到涼風習習,心情為之開闊,於是打電話向上人請示,最終確定此地為學校用地。

矗立在清邁慈濟學校校園中的野波羅蜜樹,見證了二十多年前,慈濟人在泰北多方勘察學校用地時的歷程。(攝影:陳麗雪)

廖歆怡在慈濟資料庫中找到一張照片,是2002年學校啟建時志工所拍。兩人驚喜之餘,也不禁心生疑問,「不知這棵樹還在不在?」此時,劉宇涵腦中浮現一個篤定的念頭:「樹一定還在,上人一定會保留這棵樹的!」

來到清邁慈濟學校後,劉宇涵馬上向慈濟駐校代表林勁羽請教:「那棵波羅蜜樹在哪裡?」只見樹下的土地公廟和遠方的水塔依然屹立,只是因為周圍多了建築,無法再拍出與當年相同視角的照片。林勁羽提到,當年為了保留這棵樹,整個校區的建築中心線特意往左移,印證了劉宇涵所想,上人不會為了蓋建築而砍樹。

劉宇涵(右)把握因緣,從每次的經驗中學到不同的事物,發掘新的史料;雖然在製作和張貼海報的過程中會感到疲累,但心中充滿了法喜。(攝影:陳麗雪)

這次的海報在當地輸出,材質跟臺灣大不同,不能用力拉扯。每次刷刮時,劉宇涵總會輕聲對海報說:「我會輕輕地刷,你也要乖乖地!」果然,海報紙就這樣服貼在壁板上。這時,她想起以前常帶著她做海報的王建忠曾說過,「要會『目想』。」意思是,眼睛看到什麼,就要思考該如何做;要能隨機應變,而不是一成不變。

「每次的策展,不論是做海報、展場,都是在累積經驗。」儘管過程中會感到疲累,但心中卻法喜充滿,越來越能體會「一期一會」的真正意涵,因緣一旦錯過,將很難再遇。

走到「熟悉的陌生地」 悸動無以言喻

2016年7月6日,為了完成中區「子藏」人物李朝森的故事,志工魏玉縣前往李朝森家中採訪。

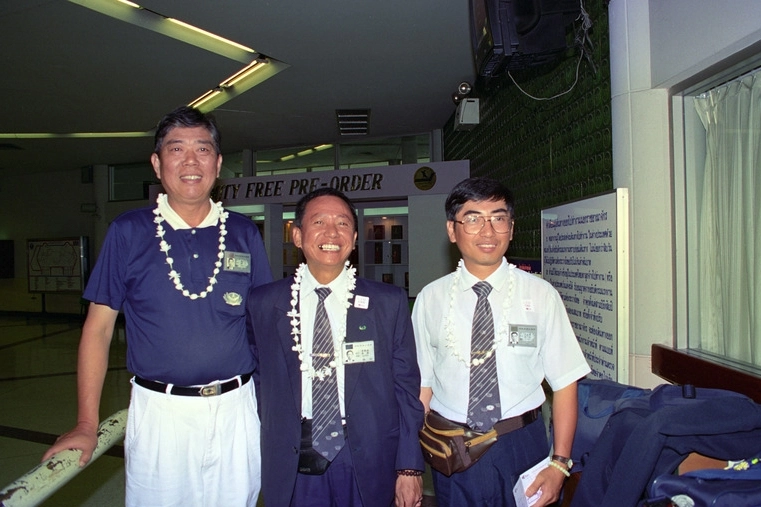

泰北三年扶困計畫賑災團成員蔣科尼師兄(濟力,左)、李朝森師兄(濟穎,中)、梁安順師兄(濟村,右)合影。(1995/06/03;攝影:黃錦益)

李朝森、梁安順和蔣科尼三位志工,是慈濟在泰北三年扶困計畫的先驅部隊,直到計畫圓滿,他們開始著手尋找清邁慈濟學校的用地並培訓當地志工。魏玉縣憶起當時的訪問,李朝森拿著自製的「記事本」,裡面貼滿了他在泰北時的照片和圖說,娓娓道來泰北的氣候與飲食、執行計畫的考驗,以及路途的遙遠、艱難,幾度讓他夜不能眠。

「老兵困坐愁城的無奈和辛酸,又有誰能體會呢?」回想李朝森提到的這群難民老兵,他們從滇緬山區輾轉來到泰北,即使擁有一方之地作為棲身之所,但這個不成家的新故鄉,不過是個水電資源短缺、道路崎嶇難行的殘破村莊。李朝森還提到,肢體殘缺的老兵愁容,每每流下不忍與不捨的淚水,令人為之動容。

魏玉縣(右一)曾撰寫志工李朝森的故事,聽他訴說當年參加泰北扶困計畫的挑戰與艱難。如今她親自踏上這片土地,形容這裡是「最熟悉的陌生國度」。(攝影:陳麗雪)

為了完成當年的文稿,泰北的景象曾無數次出現在魏玉縣的「假想」中。2月9日晚上,從清邁機場到學校的三個小時車程中,她坐在前座,車子駛向漆黑蜿蜒的山路,腦海中不住地浮現李朝森當時描述的景況。「現在路這麼平、這麼寬,我都還有點不舒服,那麼以前呢?」她不得不讚歎李朝森等人當時的勇猛,尤其每兩、三個月都要回臺向上人報告進度,這樣的往返與辛勞,他們又是如何捱過來的?

從事三十年教育工作,而今退休十年的魏玉縣,在清邁慈濟學校的六天五夜,看著殷文仙校長、張志光主任,和駐校代表林勁羽、黃雅純等人,二十年來持續在偏遠山區,孜孜不倦為教育投注的身影,除了讚歎他們用教育翻轉當地孩童宿命的用心,甚至對自己曾經在職時的抱怨感到羞愧。「在他們面前,我是何其微小呀!」

郭怡雯認為,雖然製作的海報發現一些疏漏需要修正,但透過大家的閱讀與確認,確保了史料的準確與完整,這也是一場寶貴的學習過程。(攝影:陳麗雪)

2月14日,一行人即將離開學校前往清邁機場,準備搭機返臺。臨行前,他們把握時間,「補丁」海報上的錯字。正如志工郭怡雯所說,雖然在送印前檢查了十多遍,到現場張貼完成後,仍發現些許疏漏需要修正,這讓人難免有些錯愕。「但透過大家的閱讀與確認,確保史料的準確與完整,也是一場學習。」

有因緣踏上前人留下的足跡,前往印象深刻但未曾親見的泰北,每個人內心的悸動都是相仿的。尤其展布團隊親眼見證那些曾在影像中出現的畫面,真實地呈現在眼前,彷彿穿越時空,親身體驗這分寧靜與和諧,心中有無限的感動,更讓自己盤點生命時,增添了一頁豐實的篇章。

清邁慈濟學校校史室展布完成後,將能讓參訪的學生、家長、志工或來賓,對慈濟與學校有更深入的了解。(攝影:魏玉縣)

Line客服

Line客服