撰文/林海菱(澳洲)

見證慈青大愛

在澳洲這片廣大的紅土上,有著穩定的生活環境以及社會福利,是各國移民及留學生出國時優先考慮的國家。然而在這片陽光照耀的地方,還是有黑暗的角落,有著無助的人民;而慈濟澳洲的醫療志業,就是從布里斯本這個城市發跡。

2002年當盧以欣還是一位牙醫系學生的時候,她與盧威程、吳佳緯及當時的幾位夥伴一起籌劃昆士蘭州內陸義診。十八年來,義診涵括的族群慢慢擴大,所帶動的醫療人員更是從早期的幾位慈青牙醫群拓展至數百位醫療人員。同時與當地兩所大學的牙醫系教授建立起良好關係,讓牙醫學生能如當年的她一樣在畢業前就能投入助人的行列,在畢業後便成為人醫會的一員。現在的她全心投入志業,協助每年的布里斯本、圖溫巴難民義診及偏遠鄉鎮義診。2017年與 Micah Projects 彌佳計畫合作的Inclusive Health Clinic 義診中心正式開幕,由盧以欣與具有護士專業背景的張曉馨共同維持義診中心的運作。

(左圖)與 Micah Projects彌佳計畫合作的Inclusive Health Clinic 義診中心;(右圖)盧以欣(中)與張曉馨(左)共同為感恩戶孩子看診 (攝影/林海菱、Maxine Hughes)

張曉馨在2012 年來到布里斯本讀書,經由母親的引介參與了慈青生活營。一開始,身為越南華僑的她,中文書寫與溝通上有許多障礙,因為感受到慈濟大家庭的溫暖,默默發心投入,也下了許多功夫學習中文。雖然就讀護理科,曉馨也坦言其實當初並不喜歡護理,然而從老人院籌備開始到參與義診,接下來承擔2016及2017年的慈青總幹事,慈濟讓她成長許多。她說道:「走在慈濟的路上,發現自己不斷的改變,對自己的認知更多,從迷茫到找到人生方向,自己也開始更加喜歡自己。感恩有機會參與義診,現在相當喜歡與珍惜這份護士的職業。」目前職志合一的她,是義診中心不可或缺的人才。

張曉馨在義診中心與慈青同學講解探訪感恩戶須知 (攝影/林海菱)

非洲「總統」的故事

說到義診中心,張曉馨有許多小故事可以分享。她常跟大家說自己是最幸運的人,這份工作,讓她見證了許多奇蹟。由於義診中心診療族群是難民、食物發放感恩戶及「彌佳計畫」無家可歸的照顧戶。病人剛開始多因口腔疾病及心靈愁苦,當診療結束從診間出來時,他們的臉上總是掛著笑容,心中滿是感恩及感動。

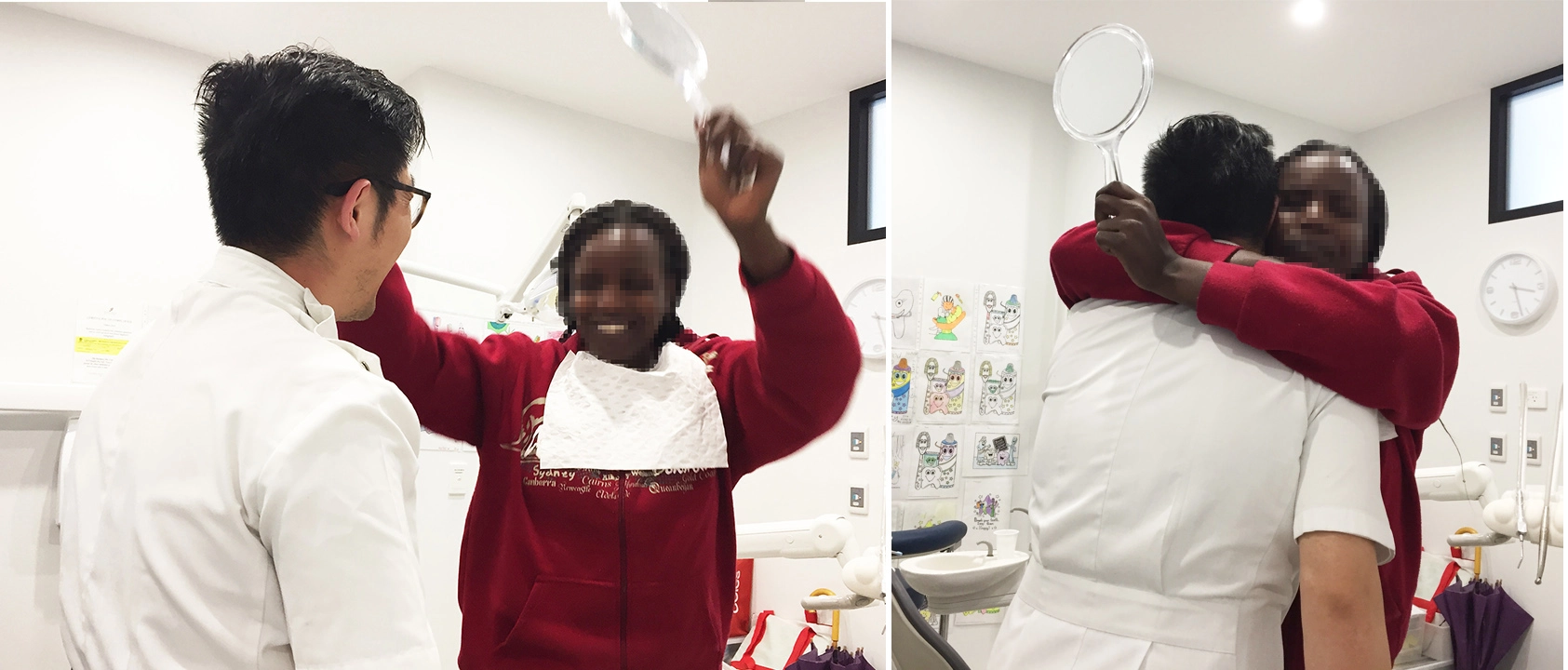

曉馨說:「還記得一位病人剛走進來跟我們講話時,常會不由自主地遮住嘴巴,因為牙齒不好,對自己的笑容感到很自卑。當時醫師提出希望幫病人做veneer 複合樹脂貼片的治療,我自己也不知道這是什麼治療,但以欣學姐常說只要我們有能力,是為了病人好就盡力去做。經過 Dr William Wang (王上元醫師)的巧手,第一階段療程一結束,就看到病人笑容滿面拿著鏡子不放下,馬上視頻給家人看,並開心得抱著醫師說:『王醫師可以當非洲的總統了!』這個溫馨的畫面雖然只有團隊4個人看到,但對我來說這個轉折就如同在人的生命中創造奇蹟一般。」

「我們團隊在做的就是找回病人自信的笑容,替他們的困難生活中減輕一些煩惱。這位病人後來還寫了卡片送給我們,把我們當成家人;找到工作,也不忘跟我們分享好消息,這深深讓我感受到慈濟的醫療人文之美。」只要願意用心去關懷人,像這樣改變生命的奇蹟,其實常常在我們身邊上演。

王上元醫師為感恩戶診療完成後,感恩戶心中激動不已,直說王醫師可以去當「非洲總統」了! (攝影/張曉馨)

旅館隔離安心祝福包撫慰人心

2020年新型冠狀病毒影響層面廣大,所有大型義診活動完全暫停,義診中心也因為牙醫協會在疫情期間的規範,於3-5月間停止看診。就在澳洲疫情告急之時,人醫會仍愛的接力,將本會援助的口罩及防護衣即時送到瑪特醫院等各大醫療機構。

慈濟自2011年昆士蘭水患,與布里斯本市政府簽下急難救助備忘錄後,便開始與各大政府單位密切合作。3月31日Department of Community, Community Recovery (澳洲昆士蘭省社會局社區重建單位) 提出請求,希望慈濟能協助製作安心祝福包,贈與剛從國外回來,在旅館接受隔離的家庭與孩子們。

慈青與人醫會志工一齊打包旅館安心祝福包 (攝影/莊毓君)

為此,盧以欣與張曉馨設計了多種不同版本的安心祝福包。安心祝福包的內容物有證嚴上人的靜思語、慈濟英文刊物、簡介、靜思語書、水果(蘋果、橘子)、著色本、彩色鉛筆、削鉛筆機、巧克力、口罩 (5個)、五穀粉 (或是麥片)、祝福信、靜思語小卡,另有拼圖、摺紙、填字遊戲等等讓他們選擇。安心祝福包與許許多多在隔離期間感到焦慮難熬的澳洲人結了一分好緣,也讓他們的心有所依靠。許多人以 email 或臉書回饋,表達他們心中的感動。截至11月29日,安心祝福包共提供孩童版2,250份、成人版1,827份、清潔包55份。

義診中心從5月開始接受病患,10月起在週日加開診次,讓更多牙醫師及志工們有付出的機會。許多難民感恩戶同時是食物發放的長期關懷對象,因為這分關懷也化解了他們對人的防衛心及隔閡。

在這幾位慈青學姊的身上可以找到一種溫柔的堅定,相信再難的事只要溫柔地持續下去,路就會愈開愈廣,讓更多人能有機會反思生命的價值,並起而加入助人的行列。

Line客服

Line客服