文.林純霞(花蓮)

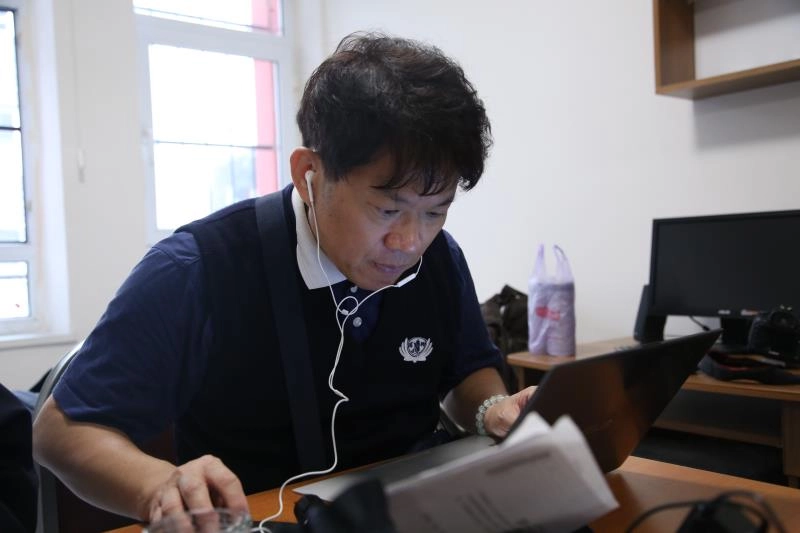

「人文真善美志工就是要抓住眼前的畫面,讓當下的故事留下歷史。照片除了能說故事,也能回溯歷史。」余自成是一位長年在伊斯蘭國度經商的生意人,但他的慧命,在證嚴上人的引領下覺照和成長;他在土耳其當地深入苦難,透過鏡頭記錄,傳遞人間苦難實相,也喚醒沉溺在舒適生活圈的世人。

長年在伊斯蘭國度經商的余自成(左),堅守人文真善美報真導正的使命,讓世界看見愛不分宗教、種族的溫暖。(攝影/Musa Al Ahmed)

文史記錄工作者總是站在鏡頭後面,記錄著鏡頭前的所見所聞。當回過頭來看見鏡頭背後的自己時,眼前的境界,不時會帶來內心的矛盾與考驗。

◎糾結,該不該按下快門?

「難民的苦在於沒有家,也沒有國,只想偷渡到一個可以安身的地方。」這是余自成在鏡頭後不為人知的心路歷程。

2015年下半年,慈濟人想記錄敘利亞孩童在土耳其打工的故事,但是如何拍攝?記錄誰?故事在哪裡?這些都是難題。

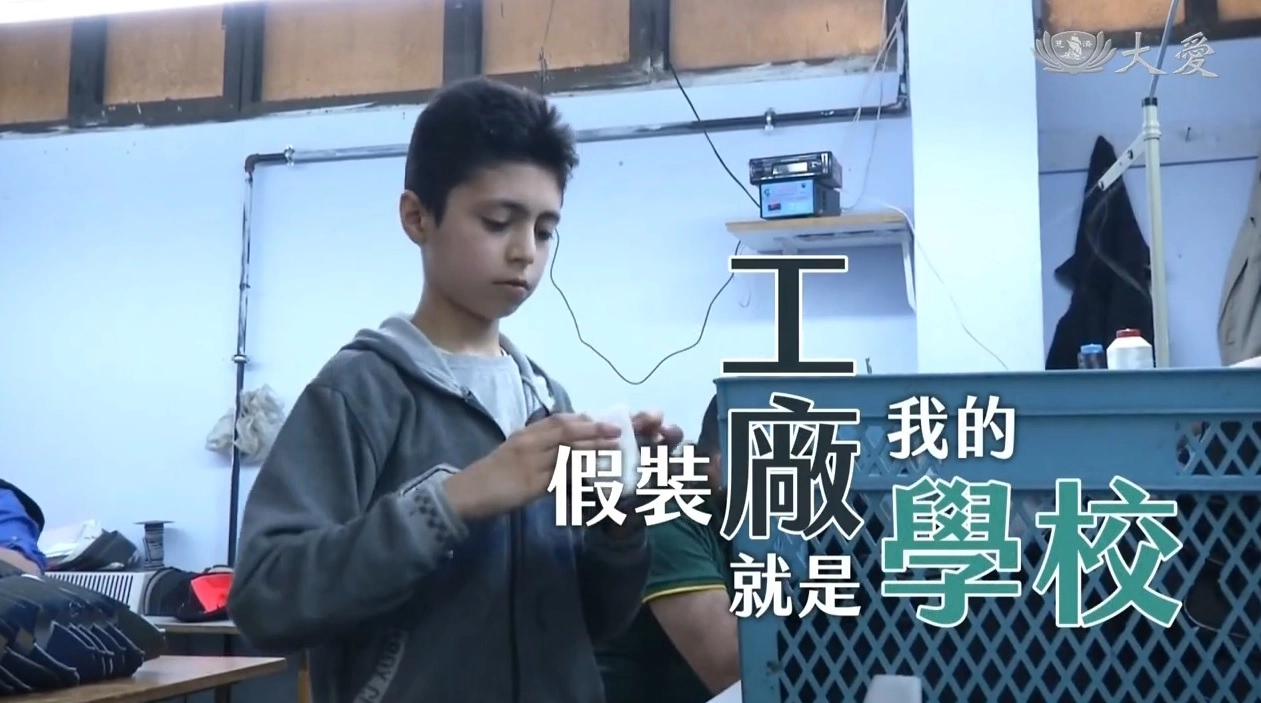

余自成藉由倒敘拍攝手法來回顧小阿里(左)過去艱辛的打工歲月。(攝影/余自成)

最後,有因緣找到一名在滿納海學校就讀平日班(周一到周五),不再需要打工的學生──小阿里(Ali),藉由倒敘法回顧他的故事,請他追憶過去艱辛打工的歲月。期待這則故事能忠實呈現難民家庭的孩子,為了生存,努力掙脫宿命的心路。

小阿里於2015年開始就讀滿納海學校,在此之前,年僅十一歲的他已在工廠當了兩年的童工。

「有一個假日,因為我想捕捉小朋友上學的可愛畫面,所以我站在校門口的一角,以長鏡頭『盲拍』。」余自成回憶,當年根本不知道每個進校門的孩子背後的故事,且自己的拍攝技術還不夠純熟,最好的記錄方式就是不斷按下快門捕捉瞬間。

2014年12月,慈濟志工來到小阿里家訪視,了解中小學學生就學情形。(攝影/余自成)

「我看到一位小朋友走進校門。當他發現我在拍攝時,我看到他迅速把手中包著書本的紙袋放在背後。當時我想,這位同學可能是怕被我看到他手中的紙袋吧!」

當年的那位小朋友就是小阿里,他那不經意的舉動,讓余自成意識到,這些苦難的孩子可能面臨著家境或生活上的困境,而他的鏡頭也許會傷了他們的自尊心。當下他收起鏡頭,驚覺身為一位記錄工作者,更要懂得「察言觀色」。

◎採訪,會不會造成再次傷害?

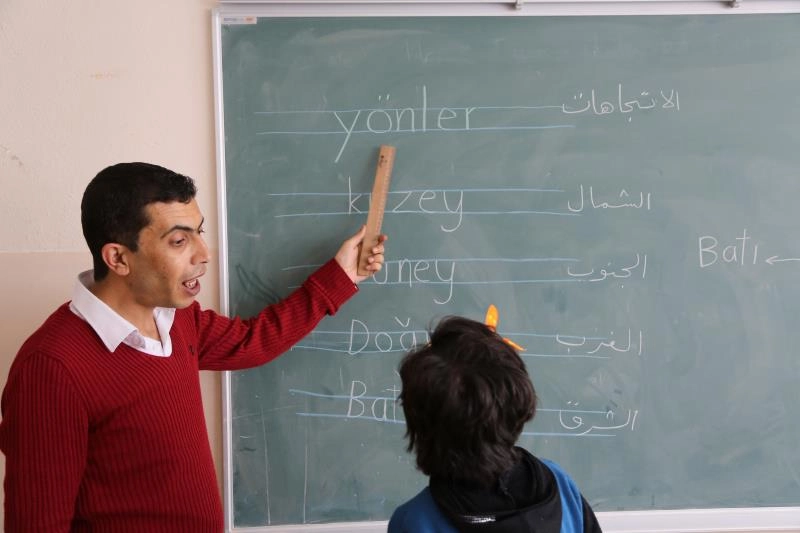

慈濟志工與敘利亞老師向土耳其政府申請辦學,為敘利亞難民學童成立第一所「滿納海中小學」。老師蘇培師兄(左)為學生上課。(攝影/余自成)

余自成啟動拍攝記錄時,小阿里已在滿納海學校就讀。「我非常非常的掙扎。」他哽咽地說道:「要找難民的小孩及家庭,再回憶自己傷心逃離家園及做童工的故事,是很殘忍的二次傷害。但我們有責任,用這些故事來喚起更多人的愛,並正視這個問題!」

於是,余自成找了小阿里的爸爸蘇培(譯名)商量。2015年1月24日滿納海學校開學時,蘇培擔任第一屆的教師。「我告訴蘇培,我想拍攝小阿里當初打工的情景,並問他是否能接受訪問?」

沒想到,蘇培答應了。余自成回憶起當時啟動記錄的那一念,淚水忍不住湧了出來......架好鏡頭,調了光線,準備工作完成後,余自成坐下來整理思緒。他沉靜了許久,心中湧上無數問題。

訪問中,蘇培道出逃離家園及小阿里不得不做童工的無奈。(圖片來源/螢幕擷取畫面)

「當下我很不捨,心想要如何開口問一位父親:『無法讓孩子念書的無奈心情?』我這樣做是很不尊重、很無情?」余自成說:「以一個家長的身分,設身處地的想,如果是我的孩子沒有辦法念書,我的感受是什麼?」

「也許我們都知道訪問難民的一百個理由,但如果沒有難民現身說故事,難民真實的苦與難,如何讓世人知道?」余自成的內心充滿糾結與矛盾,這是慈悲與智慧的考驗。儘管心痛,但他仍堅定地去做,這更是一種「慟」。

◎雖然殘忍,還是問了令人傷痛的問題

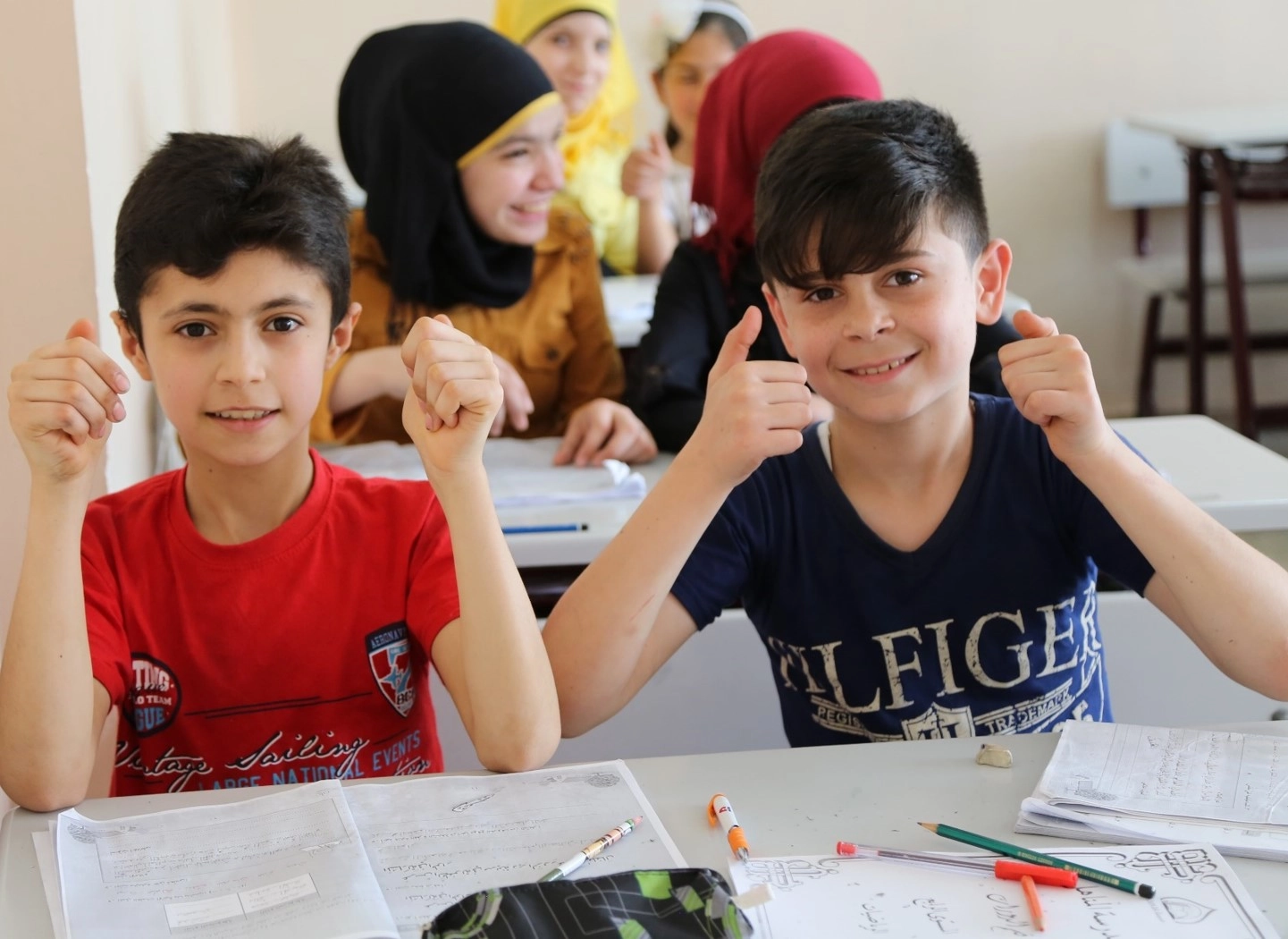

慈濟全額補助打工生的薪資,讓小阿里(左)平日得以專心上課。(攝影/余自成)

當余自成理清思路後,他選擇以聊天的方式記錄這段採訪,而非要求一位父親對著冰冷的鏡頭講述傷心的故事。

「對不起!接下來想訪問您的問題很不禮貌。」余自成向蘇培說道,「但我仍然很期待,您能來講這個故事,讓全世界更多的人知道敘利亞難民孩子的無助及家長的無奈。所以,請您給我這個機會。」

那天的採訪從晚上六點半一直持續到十一點半。當余自成上了電車後,看著車廂外的蘇培,心裡想著當初難民急忙逃離家園時,其他家人是否也在月台送行?那一別是千里之隔,也可能是一輩子。

為了拍攝小阿里的打工場景,蘇培親自商借自家附近的工廠。(圖片來源/大愛電視螢幕擷取畫面)

時隔將近十年的時間,余自成如今回想起當時的場景,仍讓他淚眼汪汪。當時,為了拍攝小阿里的打工場景,蘇培親自去商借自家附近的工廠。「如果真的去原來的工廠拍攝,可能會被老闆轟出來。更嚴重的是,小阿里可能無人敢再錄用他了。」

◎拿著鏡頭,我又該如何保護孩子?

商借其他工廠時,他們先和老闆分享了慈濟在土耳其如何幫助難民的故事。這一分跨越宗教的愛,期待這些敘利亞的孩子能夠重返正常生活,在良善的環境下學習,沒有瞋恨心與惡念,未來長大後也不會對社會造成危害。

從工廠走回家的這條路,小阿里的腳步顯得非常沉重。(圖片來源/大愛電視螢幕擷取畫面)

「那一天,我拍攝小阿里從工廠走回家。天空下著雨,他穿著拖鞋,雙腳一步一步地踩在地面上,水濺起來,嚓嚓嚓的聲音,顯得非常沉重!從我們鏡頭聚焦的畫面裡,只有小阿里孤單的身影,但畫面上沒有看到的是,在現場的路邊,其他孩子對他的冷言寒語......」

小阿里從工廠回家必須經過這條路,但這條「回家」的必經之路,在異國他鄉卻踩不出輕鬆的步伐。經歷戰亂逃難及創傷的孩子,苦難一個接著一個,真是苦中之苦!「當下,我們不能靠過去保護小阿里,因為我們拿著鏡頭,只要一靠過去,就會有一堆人跟著靠過來。」余自成潸然地說:「這只是拍攝那天的見證,可以想像小阿里每天重複踏過這條冷漠的路徑啊!」

滿納海學校協助敘利亞難民兒童就學,讓他們能在流離歲月中繼續課業。(攝影/余自成)

「回過頭,我們當然要教育其他的孩子。我們告訴他們:『相信你們是很有愛心的孩子,他沒有了家,你們也會對他伸出雙手......』」

「我們沒有辦法二十四小時保護那些受幫助的敘利亞孩子,但我們要幫忙建立一個有溫暖的環境,讓孩子長大!」余自成的心境,也絕對是慈濟土耳其志工們心中的極大慟。然而,小阿里的打工求學故事,只是土耳其眾多敘利亞難民學童中的其中之一,而這樣的故事,隨處都在發生......

◎無相布施,面對苦難

無論面對任何苦難或困境,余自成都謹記在心,隨時調整與學習「無相」的真實義理。(攝影/李明霂)

面對這麼多苦難,余自成坦言自己也有些創傷,但當年上人的《靜思語》:「無相付出,所得無量。」讓他成為了人文真善美志工。無論面對任何苦難或困境,他都謹記在心,隨時調整與學習「無相」的真實義理。

佛法中的「無相布施」,指的是布施時沒有布施的我、受布施的人及所布施的物;布施後更不存求報的念頭,這是「三輪體空」。慈濟人要時刻提醒自己「無相布施」,才能不為「情」所困。

「人文真善美志工就是『手』工業,文字、拍照、錄影、剪接等技術,都是手工。」余自成破涕笑稱。事實上,人文記錄者是把「心」加放在「手」上!

余自成是佛教徒,是上人的弟子,他更在伊斯蘭國度實踐「守護眾生」的佛心師志。

Line客服

Line客服