口述與校訂.鄭凱文(慈濟大學慈濟學教學研究中心研究人員兼助理教授)

整理.簡毓嫺

每年五月的第二個星期日,是母親節、佛誕節、慈濟日,形成慈濟三節合一的特色儀節。有別於以往,慈濟即將為今年的佛誕節增入《無量義經・德行品》梵唄唱誦。由優人神鼓團隊重新譜曲,透過靜思精舍以及佛教界的法師們,在當天引導大眾一同唱誦經文,虔誠浴佛、感念佛恩。

慈濟慶祝2024年佛誕節,特於浴佛大典中增入《無量義經・德行品》梵唄唱誦,由法師們引導大眾一同唱誦經文。(圖片來源:慈濟基金會)

回想2007年我完成了學術界第一本以《無量義經》與證嚴法師「人間菩薩」思想為主題的碩士論文,當時關於這部經典的研究資料並不多。但自從證嚴上人在2006年前後樹立靜思法脈・慈濟宗門起,靜思人文2007年推出的《無量義經集選》創作專輯,讓《無量義經》的經典音樂開始在各地傳唱流通。

《無量義 法髓頌》經藏演繹,將經典、音樂、舞台完美結合。(攝影/施龍文)

音樂,自古就是弘法的重要途徑之一。早在印度佛教時期就盛行用音樂廣宣流布,包括西域佛教、藏傳佛教,乃至中國、日本、韓國、越南以及臺灣佛教,各地的佛教音樂都各具風格。然而,運用音樂弘法最重要的功能,就是「攝導眾心」。

鳩摩羅什大師曾說:「見佛之儀,以歌贊為貴」。過去民眾教育不甚普及,識字率不高,能夠閱讀經典的人有限,所以透過「歌贊」來表達對佛陀的讚歎與感恩,就顯得非常重要。

過去教育不普及,識字率不高,能夠閱讀經典的人有限,透過「歌贊」來表達對佛陀的讚歎與感恩,就顯得非常重要。(圖片來源:志工早會)

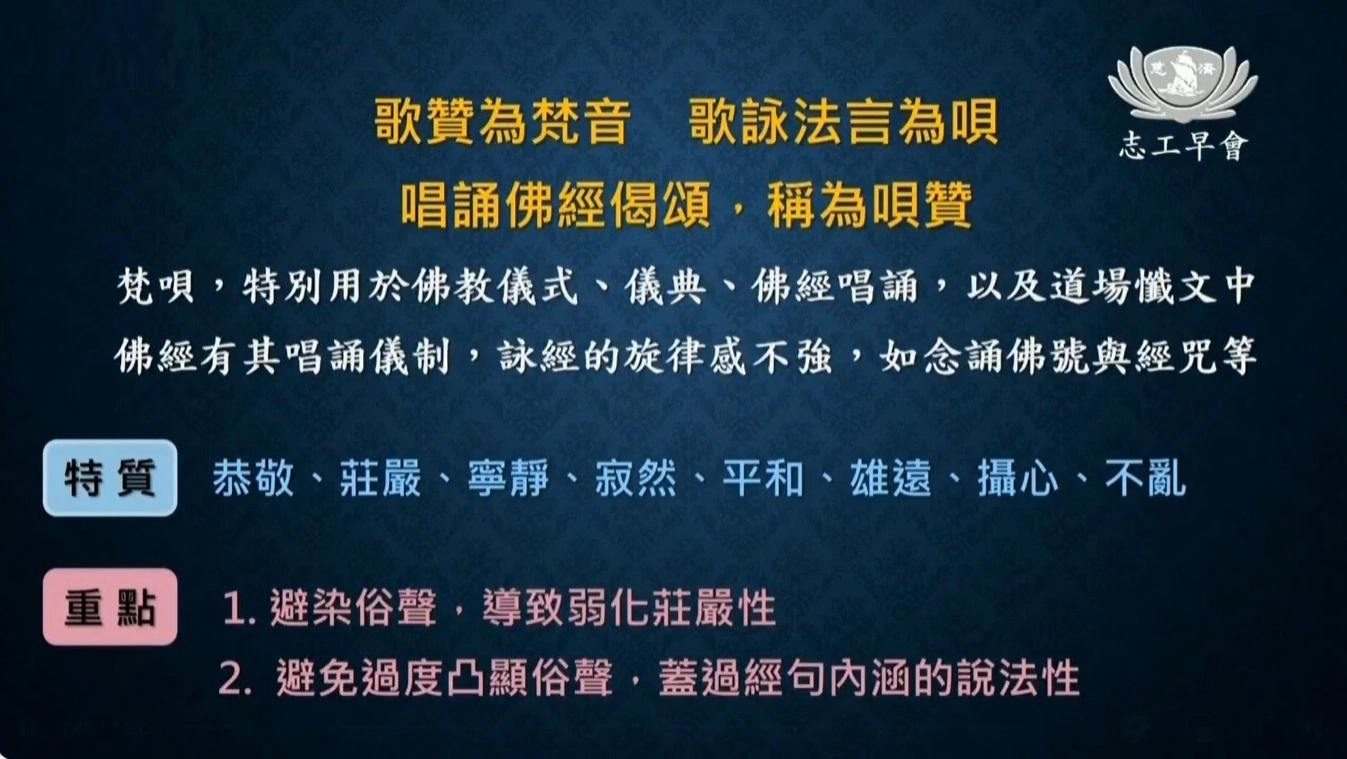

「歌贊」就是以梵唄音聲讚仰佛德,而歌詠經文法言稱為「唄」,唱誦佛經偈頌稱之為「唄贊」;梵唄主要用於佛教各種儀式、典禮,佛經的唱誦及道場懺文也會使用到梵唄。

而「佛教音樂」與「佛典唱誦」又有什麼不一樣?以詠經來說,它的旋律感不強,相較於一般流行音樂的音律起伏高低明顯,詠經的頻率比較單一。由於佛教經文或咒語的字句涵義不容易懂,使得許多年輕人認為念經是一件枯燥的事,要推廣佛經唱誦有一定的難度。

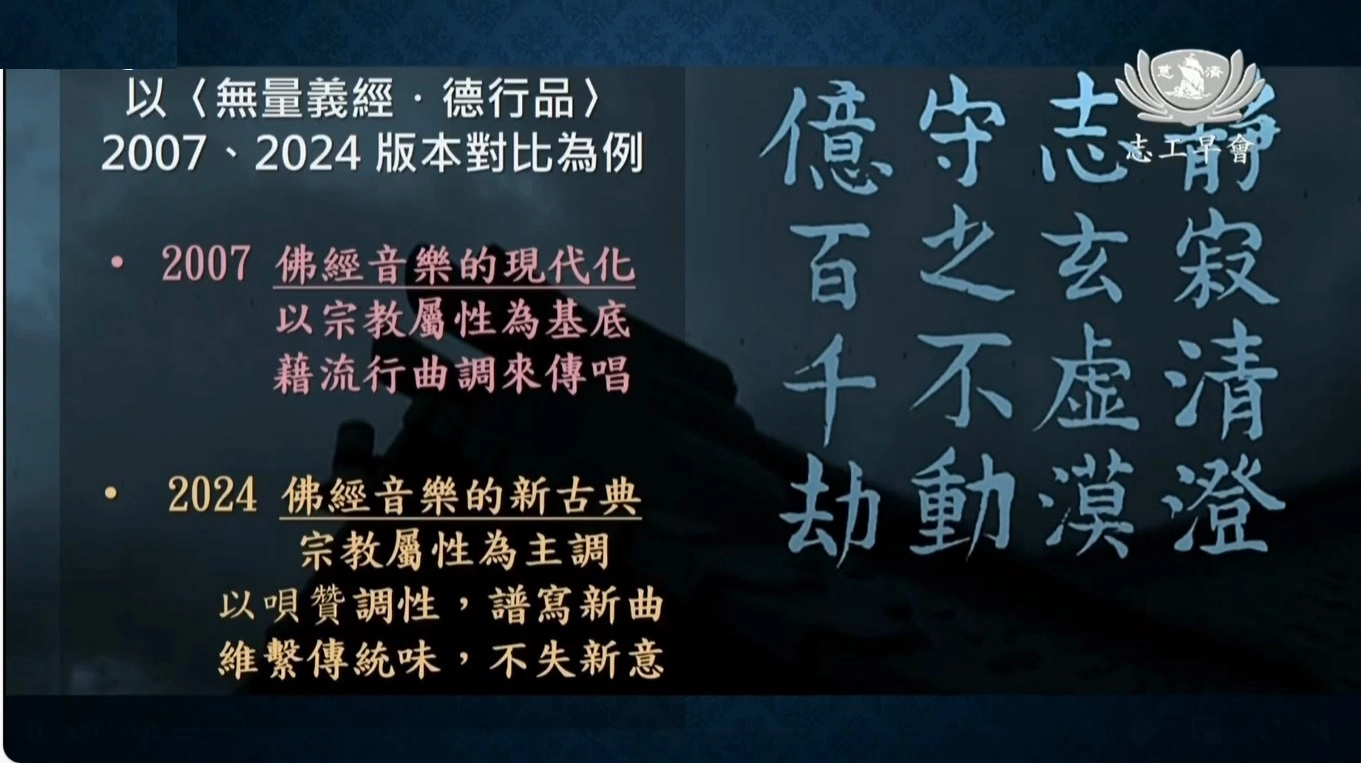

因應這個現象,2007年推出的《無量義經集選》融入現代曲式來呈現,曲風清新脫俗、旋律益於記憶,且節奏多元、流暢有度,情意柔適使其說法真切動人,有別於傳統印象中的佛樂,有助於提升閱聽大眾的接受度。我將這樣的風格定位為「以宗教屬性為基底的現代化佛經音樂」。

2007年推出的《無量義經集選》融入現代曲式,有助於提升閱聽大眾的接受度。這樣的風格可說是「以宗教屬性為基底的現代化佛經音樂」。(圖片來源:志工早會)

回顧歷史文獻可知,唐朝末年,就已經出現融合民間風行的音樂曲調來創作新式佛曲,透過悠揚起伏的旋律讓大家琅琅上口,也易於傳唱流行。應大眾化、通俗化的需求,佛教徒們也會汲取不同的音樂元素,讓佛教音樂的呈現更加豐富,這是漢地佛樂的特色,對後來的戲曲發展,也頗有影響;對照今日慈濟的經藏演繹,亦復如是。但過猶不及,畢竟其意義仍是要「化俗」(攝化世俗),而不能倒過來變成「俗化」。

「化俗」(攝化世俗)是佛教音樂大眾化的初衷,而非「俗化」。(攝影/游濬紘)

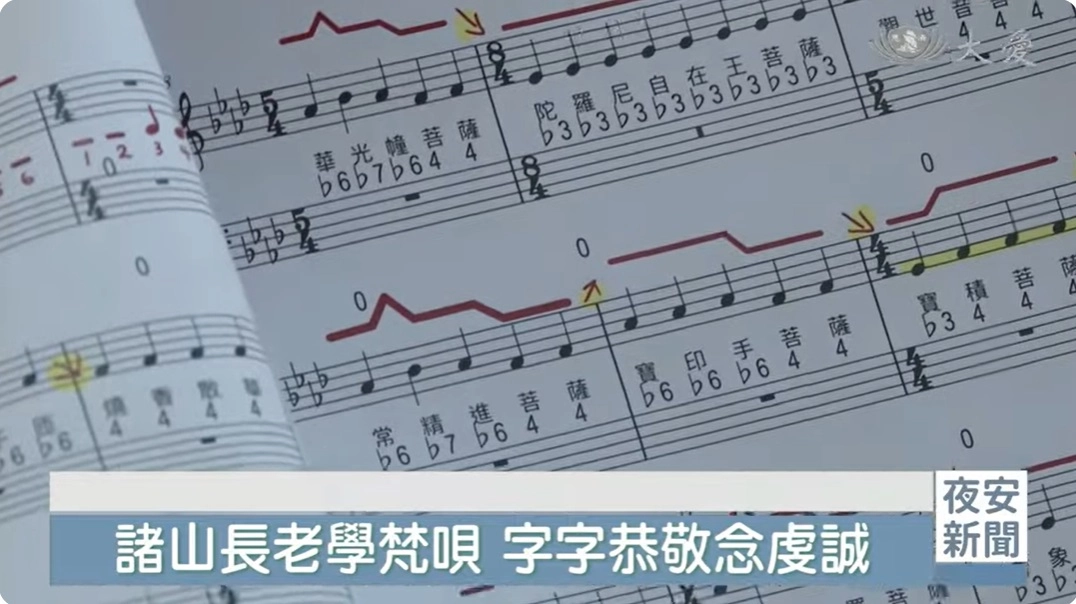

而2024年重新編曲的《無量義經・德行品》佛典唱誦,則是將梵唄的特質重新展現出來──以「恭敬莊嚴、寧靜寂然」的氛圍,傳達「平和雄遠」的音韻,有助於發揮「攝心不亂」的清淨妙用。因此我將這樣的現代梵唄類型,重新定位為「佛經音樂的新古典」風格。

2024年以「唄贊」為調性重新譜寫《無量義經・德行品》,既傳統又不失新意,維繫以宗教屬性為主的道場音樂。(圖片來源:大愛新聞)

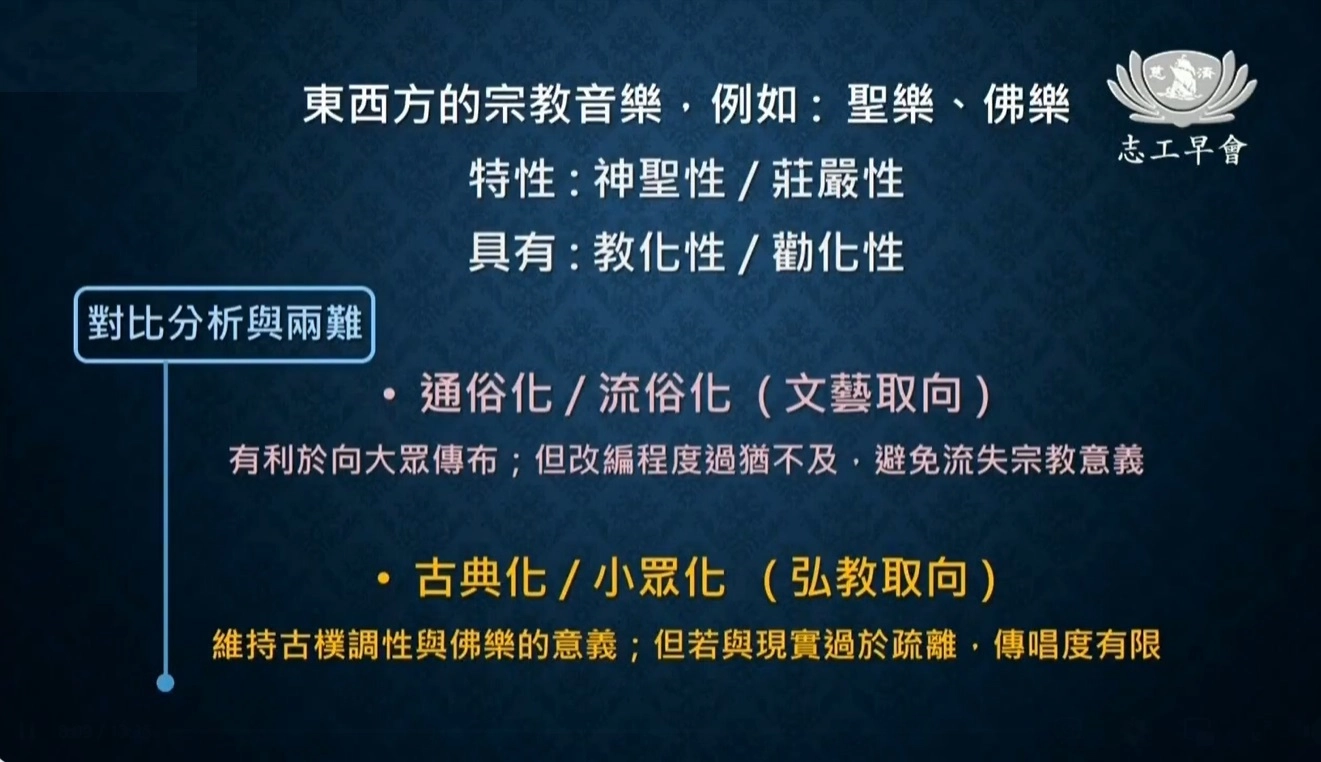

其實不論是東、西方的宗教音樂,都有神聖、莊嚴的特性,主要的功能包括「教化」及「勸化」──宗教或社會教化,以及勸人為善的引導作用。因此,佛典唱誦,通常不傾向採用過度流行化的音樂曲律,以區別於「俗聲」,避免弱化莊嚴性以及佛經內涵的說法性。因此,以「唄贊」為調性重新譜寫《無量義經・德行品》的新曲,可以在調合傳統味道的同時,又不失新意,維繫以宗教屬性為主的道場音樂。

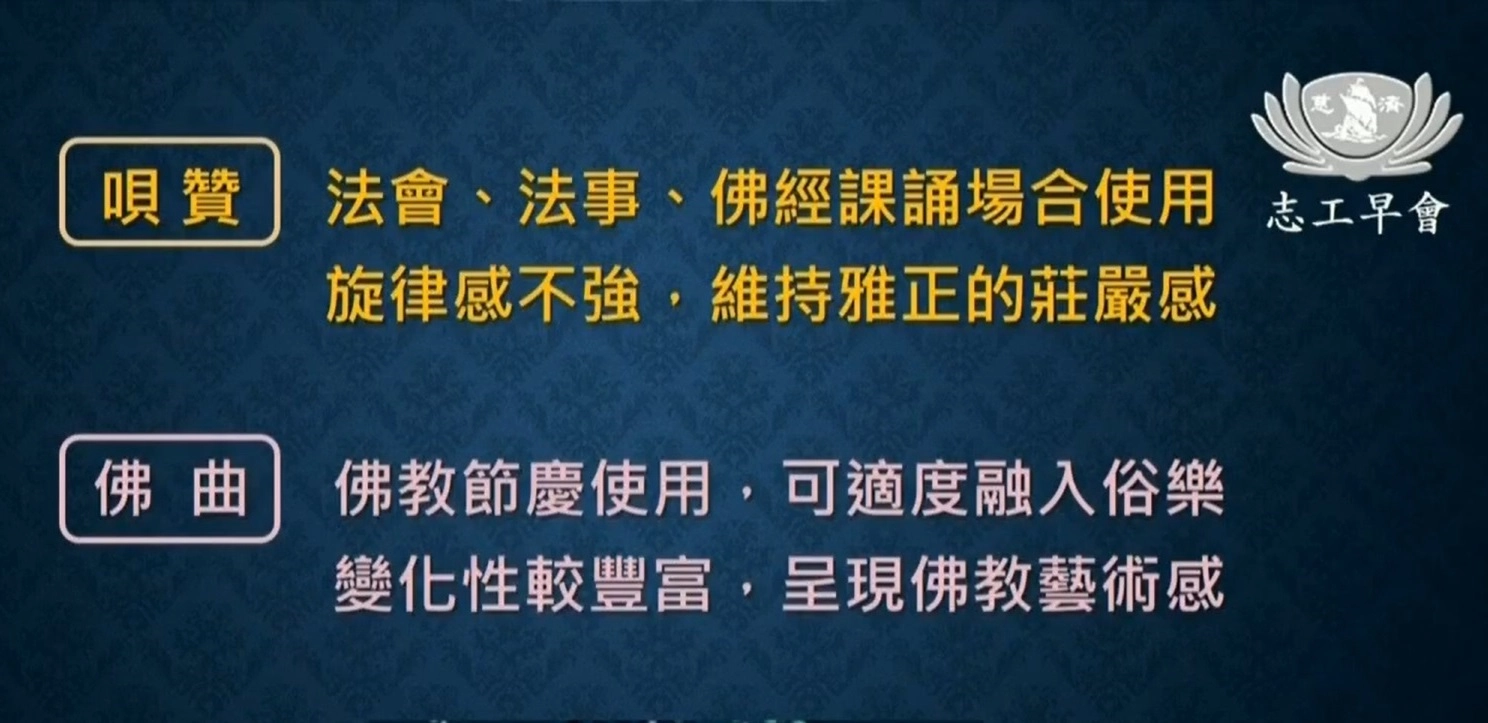

不同的宗教音樂,有不同的取向。古典的「唄贊」適用於法會、法事與誦經的場合中,以弘教取向為主,雖然旋律感不強,卻能維持古樸的調性與雅正莊嚴的傳統,但相對小眾化;如果與大眾較為疏離,傳唱度也就有限。因此,如何讓宗教音樂通俗化很重要,適度融入世代性的音樂曲調,可以創造較為豐富的變化性,呈現出佛教的藝術感,有利於向大眾傳播與推廣。但改編程度過猶不及,如果流於俗化,也容易流失宗教的意義。在利弊之間,如何權衡拿捏是一大智慧。

宗教音樂通俗化很重要,有利於傳播與推廣。但過猶不及,如果流於俗化,也容易流失宗教的意義,如何權衡拿捏是一大智慧。(圖片來源:志工早會)

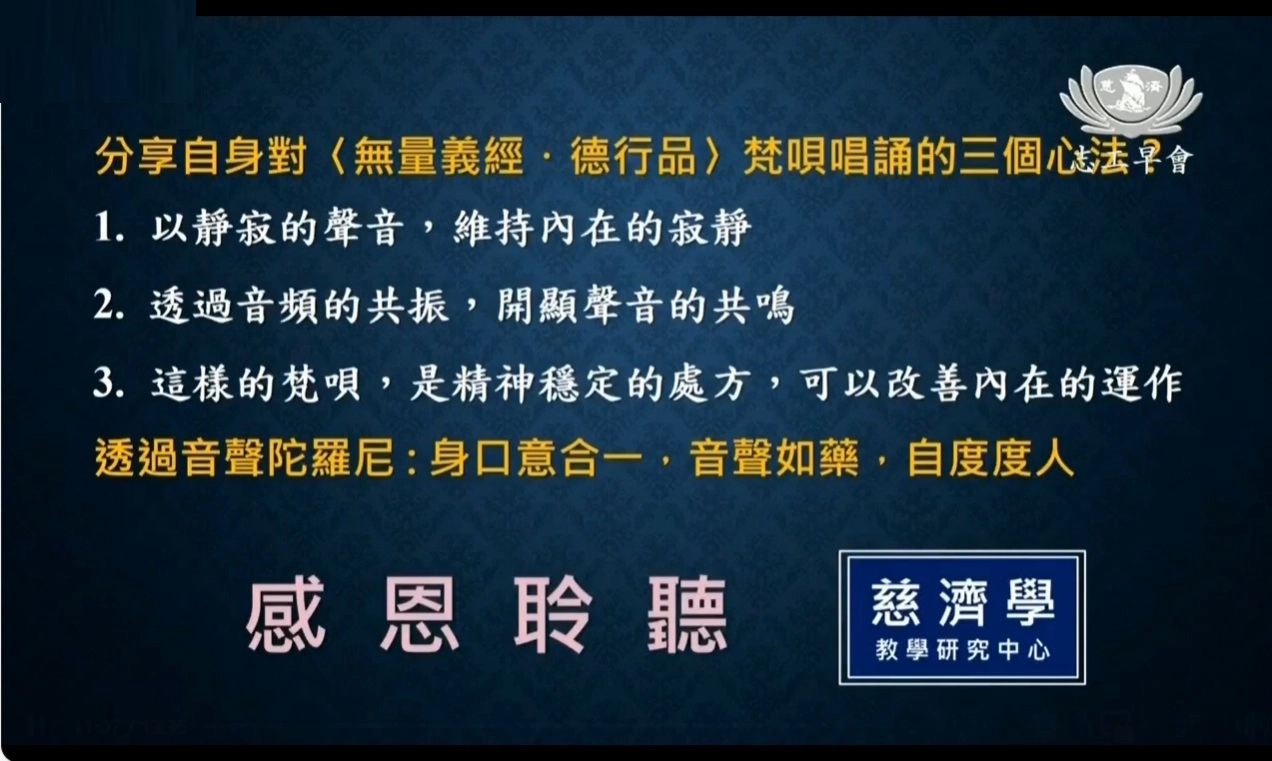

整體而言,對於唱誦《無量義經・德行品》梵唄,我體會到三個心法。第一,是注重唱誦中的內在境界,以靜寂的聲音維持內在的寂靜;第二,透過音頻的共振,開顯聲音共鳴,可以讓聲音更加莊嚴有節奏感。第三,以梵唄作為穩定精神的處方,透過身口意的合一,感受「音聲如藥」,不僅可以自度,也能度人。

透過音聲陀羅尼,達到身口意合一,音聲如藥,自度度人。(圖片來源:志工早會)

2024.04.26志工早會口述

2024.04.26文字整理初修

2024.05.10增修校訂完成

Line客服

Line客服