分享.羅慶徽(花蓮慈院副院長)/2024年5月14日志工早會

整理.編輯組

花蓮慈院羅慶徽副院長分享手機成癮對於自身及社會所造成的影響。(攝影/鍾懷諠)

很久以前,我就知道「成癮」是一件很可怕的事。曾經有位鄰居,擁有大約十甲的土地,由於他的好賭,輸掉了土地和房子,還將女兒給賣了,最終老婆也離開了他。儘管他發誓再也不賭博,但他賭性不改,甚至將插秧的套子,套在(被他)剁掉的手指頭上繼續賭。因為這件事,讓我從小就覺得,無論是賭博成癮或是任何形式的成癮,都是很奇怪、很可怕的事。

再回到最近發生的一件事。前陣子我到臺北主持一個小型會議,因為早上出門時,忘了帶手機,導致整個早上都無心主持會議或參與討論。於是趁著中午的空檔,返回家中取手機。

由於會議地點與臺北住家距離大約一個鐘頭,如此往返便花了兩個鐘頭。事實上,直到傍晚六點左右,我僅接到一通電話。這讓我意識到,當手機不在身邊時,我竟然會感到焦慮;雖然我認為手機很重要,卻也對它潛在的風險感到擔憂。

工具本身並無好壞,我們卻在不知不覺中,被手機掌控了生活。(攝影/Andy Tan)

在日常生活中,一方面我們是手機的保母──因為怕它摔壞,所以為它套上手機套;整天擔心手機的電量是否耗盡......另一方面,手機也成為我們的保母,無論起床時間、行程安排或是飲食選擇,都非常依賴它。

其實,工具本身並無好壞,我們卻在不知不覺中,被手機掌控了生活。我不禁思考著,怎會笨到有點成癮呢?於是,我決定尋求科學上的解釋。

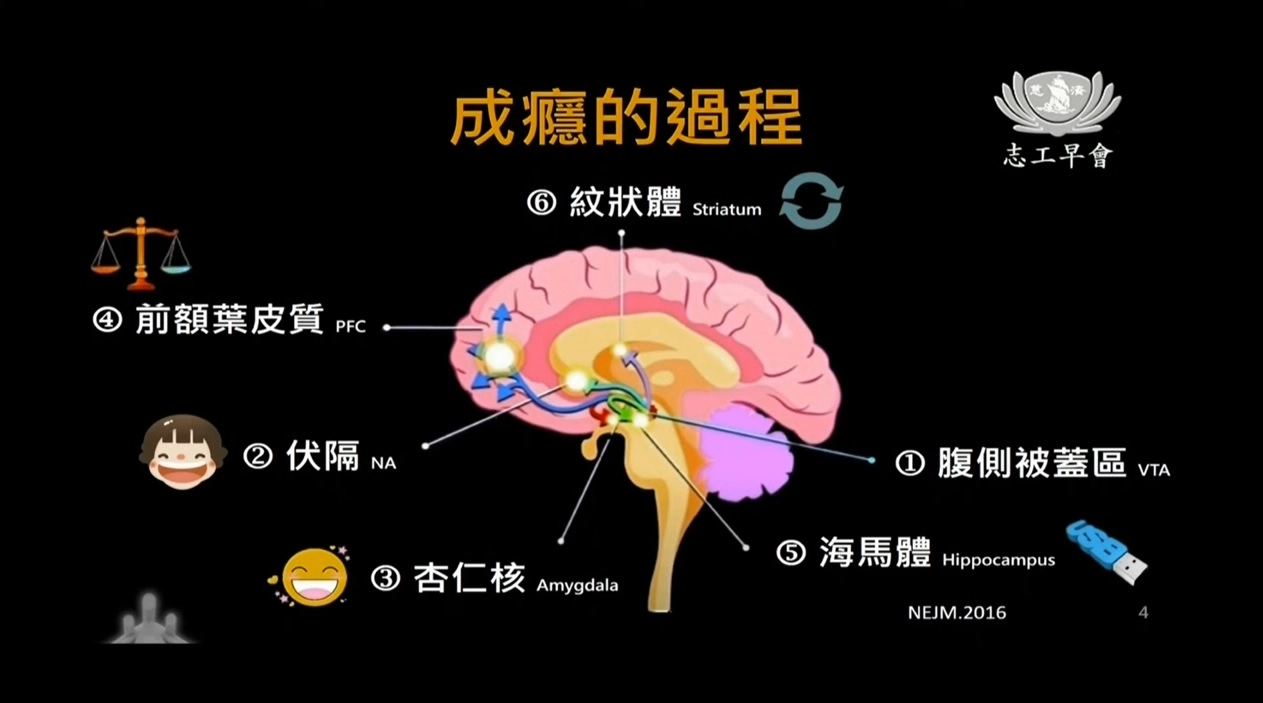

2016年發表在美國《新英格蘭醫學雜誌》(The New England Journal of Medicine,簡稱NEJM)上的分享,發現當我們開始做令人成癮的行為時,大腦中的一個區域會被活化,增加多巴胺的分泌。當多巴胺開始分泌後,它會傳送到腹側被蓋區(Ventral tegmental area,簡稱VTA),這是一個令人感到愉悅的區域,接著再傳到杏仁核,讓人感到非常開心,之後再傳送到前額葉皮質。

大腦的神經系統設計得非常厲害,但在現代社會中,同時也造成了各種成癮。(圖片來源/螢幕擷取畫面)

一般認為,前額葉皮質的功能就像一個天平,它扮演著裁判和決策者的角色。因此,它會判定事物的好壞,甚至將訊號傳到海馬體,提醒自己記住,並且經常做這件事。當你以為結束時,它又將訊號傳送到負責掌管身體反復動作的紋狀體,讓你不斷重複做這件事。

為了讓我們追求新奇的事物,也讓人類能夠不斷進化,我們大腦的神經系統設計得非常厲害。但在現代社會中,這套系統同時也造成了各種成癮。

對於手機成癮來說,也有六個非常危險的設計,而這些都是科技公司聘請眾多心理學家和頂尖科學家共同研究開發設計而來。

對於手機成癮來說,這六項是非常危險的設計。(圖片來源/螢幕擷取畫面)

第一個就是「推播通知」,每當有人發送一則訊息時,手機便會發出聲音,即使將它關閉,紅色的提示點仍會持續提醒,打斷我們當下正在做的事而無法專心。科學家表示,只要看一眼或隨手點按一下,就會令人分心大約23分鐘。

再加上現在的智慧型手機,越來越輕薄短小,一手就可握住,一手就能滑,然後「自動播放」。這就像吃角子老虎,我們因為方便,就覺得很簡單,然後就更容易繼續滑手機。

然而每個人都只有24小時,我們可以自我衡量一下,每天看手機花掉了多少時間?

除了「自動播放」功能會根據大數據,以及你與他人互動的狀況不停播放,使你難以自拔外,還有「按讚」、「評論」及「分享」等功能,也在這有限的時間內佔了一席之地。這些功能,利用人類作為群體動物渴望被認同的特性,因此我們每個人都會做許多類似的事,例如發覺某些事物很好時,便會立刻分享;在分享的同時,又會不斷查看是否有人回應。而「個人化推薦」,則是追蹤使用者的喜好,主動推薦符合其興趣的內容,凡此種種都是讓我們離不開手機的原因。

隨著手機的普及使用,我們除了享受它帶來的便利,更要建立良好的使用習慣。(攝影/簡明安)

尤其是對於在社群媒體發文,或影片分享網站的經營者來說,他們可能每天都會關注自己的追蹤數或觀看數,這樣會使他們無法專心,且容易陷入比較之中,進而引發焦慮。

第六個是「短片」,短片通常是指一分鐘以下的影片。當你觀看這些短片時,它能在一分鐘內讓你的情緒高漲,假如每天持續觀看,最終會影響注意力,而這種影響對孩子來說,可能更為明顯。

總之,我們的注意力已經被偷走,如果想要過正常生活,或許需要付出努力;也因為我們的不夠專注,正導致人類的智力集體退化。

隨著手機的普及使用,雖然我們被稱為靜思弟子,但很少人能夠「靜思」,也很少人能夠「沈思」。因此,我們除了享受手機帶來的便利,更要建立良好的使用習慣。

Line客服

Line客服