撰文/明靜(寧蓉)

◎回到本來面目

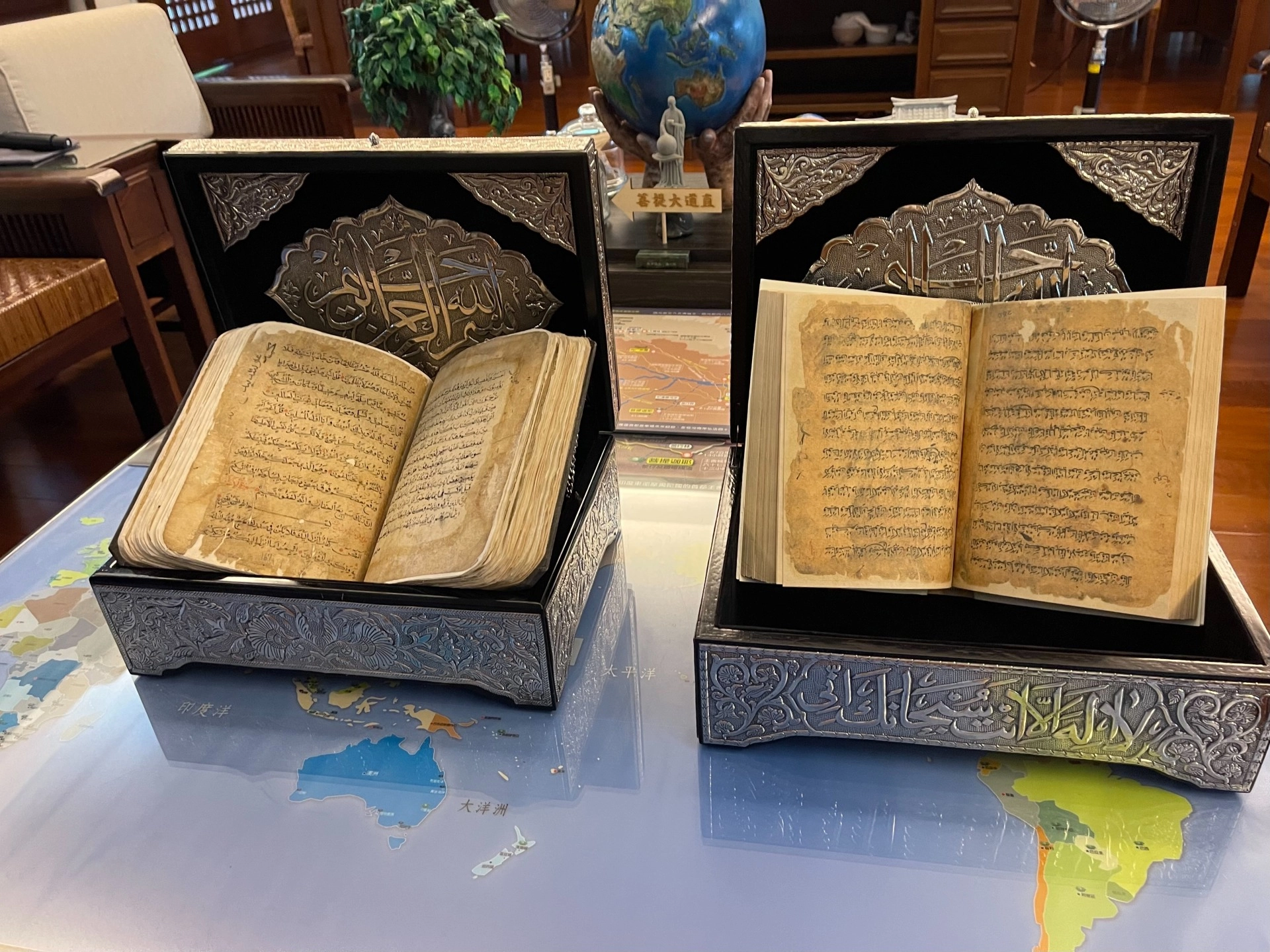

內頁──國立臺灣圖書館修復團隊歷經35個月完成手抄《古蘭經》的修復,並於2023年6月5日帶回修復好的手抄《古蘭經》(左)以及數位化的復刻本(右)。(攝影/顏婉婷)

每天上班第一件事就去問候《古蘭經》,跟它打打招呼,看看它的變化。而內心時常跟這部經典對話的徐美文,也在經典中找回堅定的力量及自己原來本具的清淨本性。

其實當初接到任務時,並沒有信心完成修復工作。甚至在修復封面時,一度有了放棄的念頭。

「一開始的時候,我們是認為封面就不要修復了,因為封面裂損得挺嚴重的,而且整塊都變硬了。我知道上人長期茹素,如果說不希望再使用動物的皮革,用一般的PU皮革把它做成封面之後,那個感覺又出不來。」

想盡了一切方法,全國尋遍了都找不到解決辦法,決定放棄,再找替代方案。「後來,又想到每一次跟上人會面的時候,上人都非常尊重我們......」

2022年11月18日,修復團隊在臺北新店靜思堂,向上人報告之後不久,冥冥中奇跡出現。徐美文無意間發現,這部經典的封面實際帶有一個隱藏的自我修復密碼。這個神奇發現,啟發了她嘗試不同方法,也峰迴路轉。

「所幸書背有多一片皮,以前的牛皮很厚還有毛,去除後才可以再修復、複製,這次封面的調色很快,『只』花了兩個禮拜。」徐美文說。

修復團隊花費兩週的時間,將書背原有的牛皮進行封面修復,讓《古蘭經》回到本來面目。(攝影/顏婉婷)

最後,在證嚴上人的支持與《古蘭經》的指引下,徐美文用美國最新的技術,透過紙張纖維很長又有柔軟行的特性進行封面修復。重新製作新的外殼,再黏回舊有封面,讓《古蘭經》回到本來面目。

◎互相愛惜 互相尊重的宗教情懷

2020年10月13日,大愛台節目內容創作中心記者楊景卉與鄧志銘,首次走進圖書醫院,進行《古蘭經》繁雜修復過程的拍攝與記錄。

楊景卉表示,記錄修復古典書籍的同時,也會同步記錄修復前的原貌,讓世人瞭解歷史的足跡。而拍攝初期,最常見的畫面是,修復師徐美文打開保存盒裡的經書,再次的清潔、移除沾黏物。

「我們的職業不同,我也不知道可以跟她聊什麼?所以,每次去,都跟她分享慈濟事。」楊景卉說:「結果,有一天再見面的時候,她竟然跟我說:『我們全家人,都有以小額的捐款,幫助土耳其與敘利亞的震災哦!』」

2022年12月28日,爲了讓上人好好保存這兩部經典,胡光中將與太太周如意、土耳其慈濟基金會顧問阿里,花了非常多的時間在土耳其特別定製,用來存放《古蘭經》的兩個純銀盒子及複製版所用的純銀封面,親自送至圖書醫院。

胡光中在土耳其尋找多時,終於找到合宜的純銀書盒,用來典藏收納修復完成的歷史手抄本《古蘭經》以及數位化的複刻本。兩個書盒都能當作書架使用,掀起上蓋的特殊構造,便能將古蘭經攤在上面翻頁、閱讀。(攝影/顏婉婷)

2023年3月30日,對修復好的古書頁封齊、打洞、縫線。要去縫線時,卻發現那個老紙,它在對摺、加壓時,還是會裂開,徐美文又必須重新將裂開的紙再修補好。「所以,我覺得,修復師的心理素質一定要高。否則,有時候會很容易崩潰或堅持不下去。」徐美文有感而發。

2023年5月1日這一天,是修復的最後一個動作。在鄧志銘的鏡頭下,將拆解掉的封面與書頁再次結合。徐美文不敢大意,「希望這裡的膠塗得很平整,黏得很平整,不要出現其他的問題。因爲有時候,我們把它黏上去,有時是會失敗的。」

「我不能再打開來了,要合了喔。其實,還是滿緊張的,因爲我怕書頁黏不好,會很麻煩。應該沒事吧,拜託,超級擔心的。」

三十五個月來,歷經疫情期間約一年半的停滯,終於在2023年6月4日完成包含五百頁內頁與封面,以及數位化的複製本,歷經歲月滄桑的百年古籍圓滿完成它艱難曲折的逆旅。

兩年多的修復時間,雖然一路披荊斬棘,徐美文的內心,其實相當煎熬。

「這兩年多的過程真的很痛苦啊 !當我把封面的皮革好好的削下來的那一刻,我都快要流眼淚了,你看我的眼淚都要飆出來了, 因為真的太辛苦了。」強忍快要掉下來的淚水,徐美文眼眶紅紅、聲音哽咽:「為什麼我要接下這件事情呢?簡直就是拿石頭砸自己的腳。」

最終,百年《古蘭經》在徐美文「捨我其誰」的決心與勇氣使命召喚下,憑藉自己的專業、耐性和團隊合作,歷經近三年,克服萬難修復完成。

「我也要感恩上人,在這期間我學習了很多,通過修復這部古籍,自己也功力大增。」徐美文感慨萬千。

透過修復後的百年《古蘭經》,重現西元十五、十六世紀的歷史樣貌,以及文化底蘊,同時也見證了跨宗教互相愛惜、互相尊重的宗教情懷。

Line客服

Line客服