撰文/陳秋華

圖片來源/螢幕擷取畫面

尼泊爾藍毘尼,是吸引許多人朝聖的佛陀出生地,更是佛教四大聖地之一。二千五百多年前,在此出生的悉達多太子(佛陀出家前)感慨人間疾苦;二千五百多年後,還是一樣的貧窮苦難。

慈濟志工邱建義(右二)與多位志工在藍毘尼會所,與證嚴上人及全球慈濟人簡介藍毘尼會務及義診概況。

現在,新加坡、馬來西亞慈濟人走入尼泊爾,規畫醫療、建設。國際佛教協會麥特立法師的堂妹渡頓,提供一棟建築物作為慈濟在藍毘尼的聯絡會所,慈濟接著和協會合作,在藍毘尼援建義診中心大樓(國際佛教義診中心)。新大樓寬闊乾淨,光線也充足,雖然只是一般診所,但當地人已稱之為「醫院」。

2022年11月4日到11月6日三天,慈濟新加坡與馬來西亞的醫療團隊,與尼泊爾國家洗腎中心及國際佛教協會合作,在已落成的義診中心進行首場義診,共服務了三千二百七十七人次。11月17日下午,義診團隊與上人透過雲端連線,分享他們的心得。

◎正確衛教 期能雖貧少病

在馬來西亞慈濟吉打分會連線的莊苑佳醫師提到,當地民眾出現較多的健康問題是關節疼痛,以及高血壓問題。因當地人多以搬運粗重的工作維生,所以出現職業性肌肉骨骼疾病,經過尿液檢驗,還發現許多有尿蛋白(腎臟病的早期變化與症狀)情形。

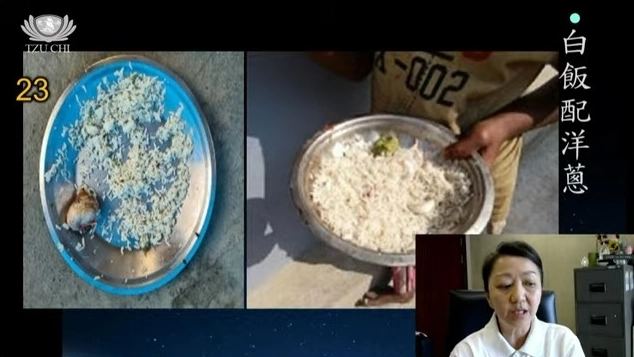

馬來西亞莊苑佳(慮昶)醫師報告這場義診的成果。並說因當地生活困頓,多食用白飯加鹽巴或者是洋蔥加白飯,致缺乏蛋白質,導致代謝異常。

透過腹部超音波檢查,原本以為會是腎結石問題較嚴重,結果卻是患有脂肪肝的人較多。探究其原因,應該是當地生活困頓,居民多食用白飯加鹽巴,或是洋蔥加白飯,因為缺乏蛋白質,導致代謝異常,脂肪囤積肝臟。

「人民健康問題與生活作息、飲用地下水及飲食習慣息息相關,所以社區衛教及健檢相當重要,可避免造成因疾病而拖累家庭經濟。」莊醫師表示,教導民眾正確的健康飲食、搬運方式,以及提升飲水的質量,才能減少腎結石的發生。

針對缺乏蛋白質引發的病變,馬來西亞慈濟人醫會醫師陳成亨也有同感。他說,因為缺乏蛋白質而造成肚子腫脹的三歲小男孩,經家訪了解,他的母親精神不健全,父親從事散工且有視力問題,所以母親在外乞食給父親吃。這位三歲小男孩由七歲及九歲的姊姊照顧,家庭衛生狀況非常不理想,孩子們只能吃白飯加鹽。

馬來西亞慈濟人醫會醫師陳成亨(惟揚)醫師分享,因為一位肚子腫脹的三歲小男孩而進行家訪。

他接著提到,2020年國際佛教總會於當地舉辦的義診報告中,並沒有高血壓這一項,但這次義診卻出現很多高血壓患者,究其原因為缺乏蛋白質所致。團隊於是在當地尋找蛋白質來源,發現有許多不同類型的豆類,可以提供蛋白質,進而勸導民眾素食,希望從飲食、衛生及婦女教育同步進行,達到雖貧少病。

◎勇於承擔不限診

新加坡的陳俏蓉中醫師,則是在藍毘尼與上人連線。接觸慈濟十年卻遲遲不敢承擔的陳醫師,直到在馬來西亞的一場法會,看到上人開示的畫面才頓悟,於2017年受證。因為聽到上人一直呼籲要回饋佛陀的故鄉,她來到尼泊爾,勇於在義診中付出。

陳醫師表示,在服務病患的過程中,面對較多的是中風的病患。中風前期是治療的黃金期,所以她深感當地民眾的醫療需求,義診結束後,還騰出一個月留下來駐診。

新加坡陳俏蓉(明宇)中醫師,在服務病患的過程中,深感當地民眾的醫療需求,在義診結束後,還多騰出一個月留下來駐診,為村民提供針灸服務。

從生活便利的新加坡,到資源不足的藍毘尼,她說:「在新加坡一天只看三位病患,在這裡,一天要看三十位病患。」上人勉勵她:「平常看一至二位病患就可休息,在當地可不要限診喔!多發揮生命良能。」

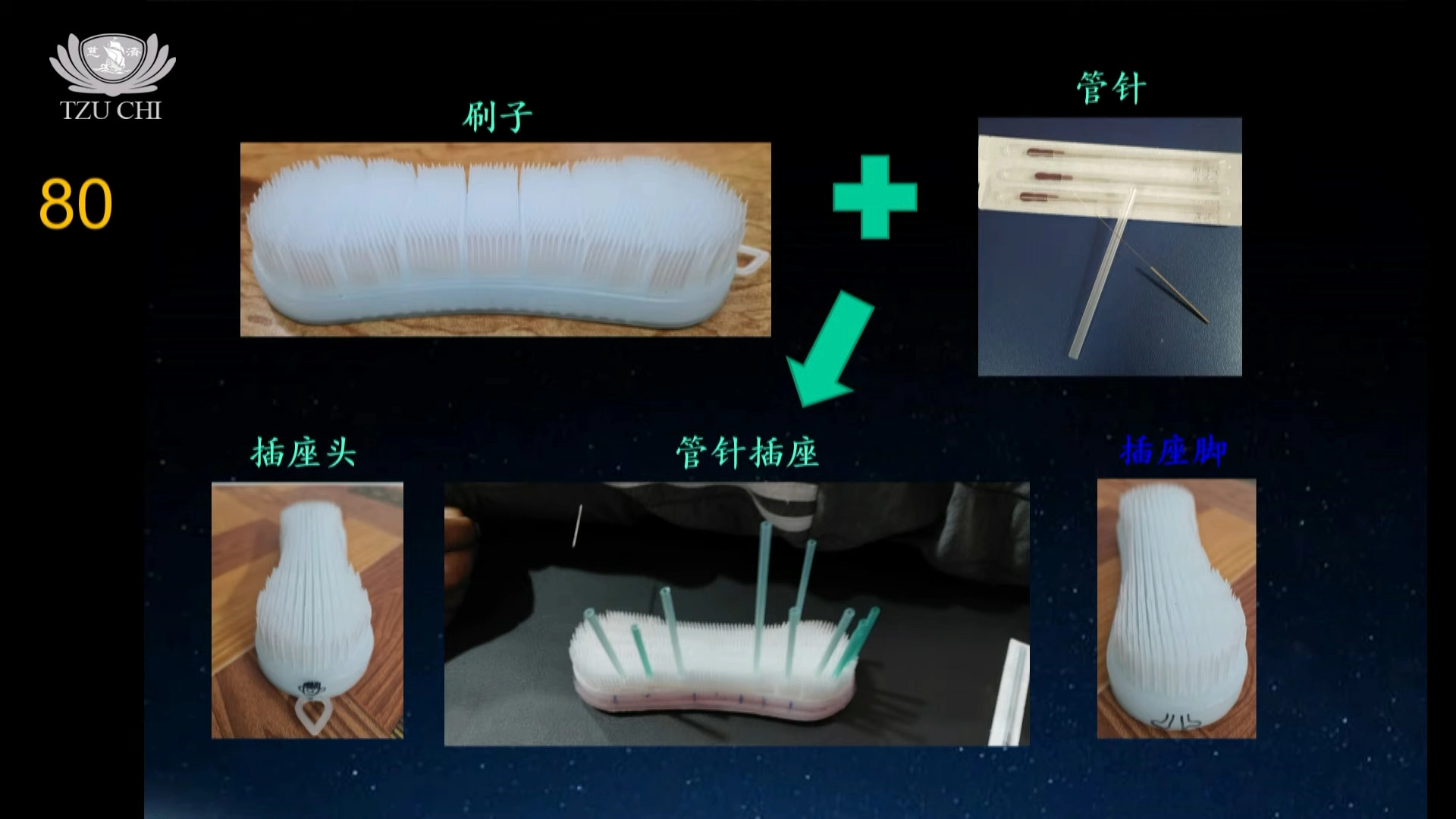

陳醫師從新加坡帶來白色刷子,當作放管針插座腳用,方便又衛生。經過在藍毘尼的義診,她感受到身體健康又能付出是一種福氣,發願要當上人的手腳。

陳俏蓉中醫師自己從新加坡帶來刷子,這是要做何用途?她說這可以放管針插座腳用。

義診後由當地衛生所醫生做後續治療,尼泊爾人醫會的尼爾醫生也協助溝通。尼爾醫生說:「這次在藍毘尼的義診,和幾年前在加德滿都的義診,在環境、文化、語言上是不同的,但不變的是慈濟精神及上人的指導與祝福。」藍毘尼缺乏醫療,人民生活貧困,必須在溫飽及治療之間做抉擇。三天的義診,他感覺這裡與外界的世界,猶如是鐵器時代與現代的差別。

一般人會到藍毘尼尋找心靈的治療,是因為這裡是佛陀的誕生地,但是這裡連基本醫療都缺乏,如何談得上精神心靈的療癒?「我的心在哭泣,想改變這裡的環境,但是還有一條很長的路要走。」尼爾醫生感慨之餘,堅定地說:「我會跟著慈濟的步伐,試著安定自己的心;相信上人的祝福與指導及慈濟人,可以改善這裡鄉親的生活。」

◎佛陀出生地 再轉法輪

二千多年前交通不便,佛陀轉法輪不易,因此佛陀的正法無法在尼泊爾落實,現在則是時候了。雖然很多人說現在是末法時代,但是上人說「一輪過了,還會接著一輪來」,透過科技傳法,短暫且沒有秒差。

「我們真的很幸福,在現在這個時代,還能看到佛陀故鄉,發心來改善它。」上人在開示時提到,我們當用最真誠的心,為尼泊爾獻出一分情,這就是菩薩覺有情。「教育很重要,教育才能翻轉當地的生活,而更及時的就是要守護健康。」

佛陀來人間的一大事因緣,是走人入群幫助苦難眾生;二千五百多年後,上人雖然走不到藍毘尼,但有一群合心、貼心的弟子幫忙完成志願,回報佛恩。因此上人期勉大家,「當把握大愛無國界的因緣,以佛心師志,視天下眾生為己任。」

Line客服

Line客服