撰文/魏玉縣

臺中市政府環保局陳宏益局長,對上人分享環保局在推動環保理念上的作為。(圖片來源:連線畫面截圖)

「如果說我環保做得不夠好,我就只有輸慈濟。」2022年11月11日上午,臺中市政府環保局陳宏益局長,在臺中靜思堂與上人溫馨座談。他提到,上人在1990年時,呼籲全民「用鼓掌的手做環保」,這句話,他記得非常清楚。

為什麼陳宏益局長會如此說?原來他從大學畢業那年,就是1990年,而且他念的還是環境工程。

為什麼會念環境工程?因為他是在臺化(臺灣化學纖維股份有限公司)的煙囪底下長大的。此外,他也是臺化養大的,因為他的爸爸從年輕,就進臺化工作。

以前從臺中走臺一線到彰化,只要聞到「味道」,就知道彰化到了!「那種味道,有點類似臭雞蛋,那就是硫化氫。」陳局長說:「我就是在那種環境長大的。」

陳局長到訪的這天,身上穿的是大愛感恩科技公司開發的POLO衫。他說,環保局做的通常是前半段,也就是把民眾的回收物收回來,而後半段的技術開發,慈濟則在臺灣及全世界,佔有非常重要的一席之地。「慈濟將這些回收物,再製成新的產品,這是一種循環,非常不簡單。」

陳局長曾在環保署的回收基金會服務過,他當時很好奇,政府環保單位跟慈濟環保站的回收量,到底誰比較多?他比對了慈濟公開的回收金額、數量,以及政府變賣回收的會計帳,結果發現,慈濟的回收量,竟然佔了全臺灣的一半。

「二分之一?讓我非常驚訝,這個數字是真的!」

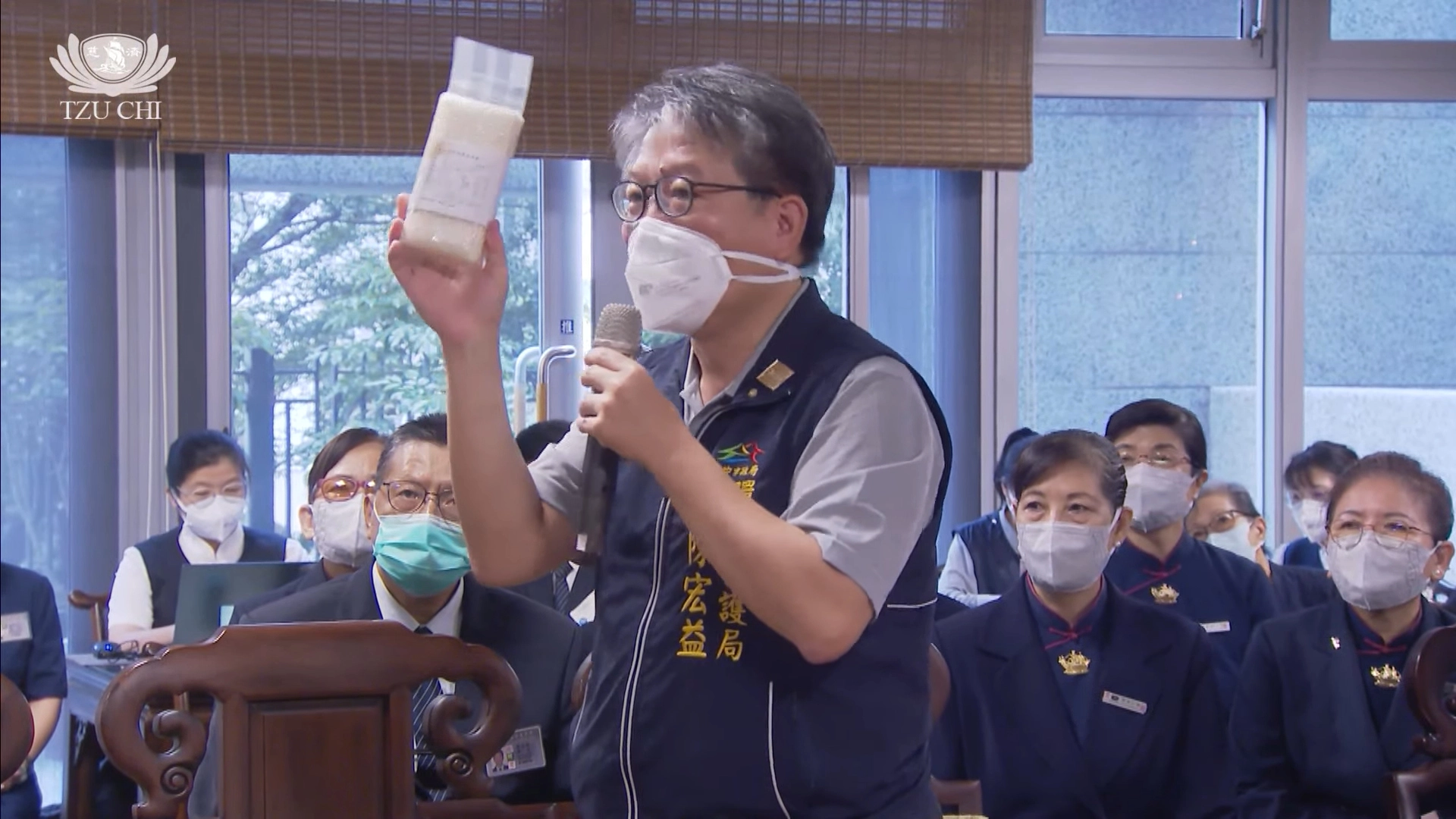

陳宏益局長告訴大家,手上的米是全體市民一起致力做環保的成果。(圖片來源:連線畫面截圖)

陳局長接著拿起手上的一包米告訴大家,「這個米,你們有幫忙種。」話才落下,他開始解釋,臺中市環保局在外埔區設有生質能廠,環保局利用回收來的生廚餘,透過厭氧消化技術,在無氧狀態下,以微生物分解有機物質,經酸化水解發酵後產生的沼氣(甲烷),則用來發電。

發電之後剩下的沼渣、沼液,可用來當做肥料,環保局再跟外埔當地的農民合作,今年的第二期稻作,即將在11月15日收割。「這是全臺灣,可能也是全世界僅有的。」陳局長說,如果不這樣循環利用,所產生的液肥還要從外埔載回南屯的水肥廠,就沒有做到類似慈濟這種循環的概念。

「用回收的廚餘發電,我一個晚上睡醒,就有五萬塊新臺幣進來。」陳局長告訴大家,這是靠回收每位市民的廚餘,所以要感恩大家,繼續在環保這條路上前進。

2022年10月24日,臺中市政府環保局同仁赴慈濟內湖園區參訪,針對慈濟推動環保教育方面的做法,讚歎連連。(擷取自TCnews 慈善新聞網畫面)

因為受到疫情影響,民眾減少外出用餐,改以外送餐點;有的餐飲店為了防疫,也改用一次性餐具,因此環保局除了消毒工作非常辛苦以外,回收的一次用食品容器,硬生生地多了將近四成。「所以我們積極在想辦法,這些沾了一些油的容器,怎麼來做回收比較好?」陳局長也希望這一區塊,可以向慈濟來取經。

「現在這個時代,教育很重要。除了學校的教育,還要全人、全面的教育。」上人提到,環保教育的推動,是刻不容緩的一件事,所以聽了陳局長分享環保局的做法後,「不管是省(發)電,或是廢物利用,這些都是現在我們人人需要學習的,所以需要教育,全民都需要教育。」

上人接著提到,慈濟一路走來,都離不開環保議題,尤其在臺灣的每個地方,都有一群上了年紀的環保志工,在慈濟的環保站付出。每一位志工都很感恩上人,因為有環保站,他們才有路可走、有對象可以說話。

上人說:「的確,這就是現在的社會。年輕人往外,事業、學業,家裡總是老人孤單。」而慈濟的環保站提供老人家一個安全的地方,他們也做環保做得很開心。

聽到上人如此說,陳局長也深有同感。他說自己在環保署的回收基金會服務時,只要有外賓來訪,他都會帶他們到慈濟八德環保站參觀。總會看到很多年長的環保志工,在分類塑膠。

「這些外國人看了很驚訝,怎麼臺灣的老人家,用手就可以摸出來,這是哪一類的塑膠!」陳局長說,塑膠的種類有很多種,這些老人家在環保站,一邊聊天,一邊分類,「我看他們在做分類,比我們這些年輕人還俐落。」一般人還要再看每一類塑膠製品後面的標識,而環保志工都不用,「一摸,就知道是哪一類。」這是他親眼所見,「老朋友一邊聊天,還可以對社會有所貢獻,這真的是『臺灣,一級棒!』」

上人接著笑笑地說:「是啊,他們只要用手抖一抖,聽聲音,就可以知道這是哪一類塑膠,真的很令人佩服。」

Line客服

Line客服