撰文:釋德傳

靜思精舍常住師父協助水稻收割。德慈師父幫忙紮稻束。(攝影:徐政裕)

兩條平行線,因為十九天的互動而有了交集,也讓我得到修行道上最珍貴的禮物。

雖然同師同志同道,同在靜思精舍修行,慈師父與我就如兩條平行線。這兩條平行線在我圓頂一年後,因為父母來訪而有了第一次的接觸;唯一一次也是最後一次真正的互動,是在慈師父生病住院回到精舍靜養之後。

第一次接觸,感受到慈師父長兄如父般的慈悲。精舍有兩百多位出家眾,慈師父是大師兄,而我是當時受戒師父中最資淺的六位之一。對於我回精舍出家,父母從一開始強烈反彈,到尊重我的選擇,但,實際上內心並沒有真正的接受。

在我圓頂一年後,父母來探視我,我帶他們到陶慈坊,巧遇慈師父,慈師父泡茶接待我的家人。得知我父母在鄉下務農,慈師父便分享早年跟著上人耕作的點滴,讓我家人對於精舍自力耕生、老實修行的生活,有了粗略的概念,並留下好印象。後來他們愈來愈能夠接受我出家,且給我很大的祝福。這都要感恩慈師父的慈悲,化解了我父母對出家人既有的印象。

真正和慈師父互動,是他回精舍幾個月的靜養中,那短暫的十九天。每天早上四點二十分左右,我會進到他的寮房,通常他還在休息,我就備好體重機、血糖機、血壓計和溫度計,等慈師父起身後,在早餐前完成所有醫師交代的紀錄。

有幾次慈師父提早起來,看到我就說:「你這麼早就來了,這樣麻煩大家,實在很不好意思。」慈師父德高望重,卻在日常生活中隨時保持著謙遜的態度,即使生病期間,仍不改其志;這就是他得到全球慈濟人的敬重和愛戴的原因。

每天都有固定時間要吃中藥、西藥,還有吃點心補充營養;即使慈師父已經熟睡,只要走到床邊輕輕提醒,慈師父就會睜開眼睛,二話不說馬上起床,配合吃藥或點心。照顧慈師父的師兄弟都知道,慈師父的聽力不好,但是,我總覺得奇怪,明明只是輕輕的提醒,為何慈師父總是聽得見?我想,那是因為他有一顆體貼照護者的心,希望減少照護者的麻煩,所以總是隨順著我的提醒。

慈師父說,剛開始跟著上人生活,什麼都沒有,從零開始。圖為花蓮靜思精舍常住農耕生活,花生田收成,德慈師父(左2)、德昭師父(左1)與小朋友採收花生。(攝影:黃錦益)

剛開始,我不知道怎麼和慈師父互動。有一次他在運動時,我想到以前在營隊聽過慈師父講古,就請問他一些早期精舍的事情。慈師父邊運動邊說,說得很歡喜,說著說著,運動時間就結束了。晚上回到寮房,我就把簡單記錄下來的慈師父講古,好好整理完整,隔天念給慈師父聽。

或許是因為我積極的態度,後來慈師父會說:「今天要先講古。」或者問我:「昨天的內容整理了沒有?」要我念給他聽。現在回想起來,這是慈師父對我的慈悲,因為他知道我對於修行、對於早期精舍生活了解得不夠透徹,他透過講古教我認識真正的修行,以及身處僧團該有的生活態度。

慈師父說,剛開始跟著上人生活,什麼都沒有,從零開始。自己種菜,沒有菜就拔野菜過生活,那段日子最辛苦,過年只有三條蘿蔔和一塊豆腐,有豆腐吃已是難得的享受了。如今精舍惜福的家風依舊;但是,偶爾會聽到:這樣煮不夠好吃,這樣菜色不好看,豆料不夠......慈師父的分享警惕我,修行就是要安貧樂道,要時時心懷戒慎,珍惜一切。

德慈師父帶領慈濟志工前往照顧戶家中慰訪。(圖片來源:慈濟數位典藏資源網)

上人想做的事,慈師父不敢說不,「依教奉行」是他認定的本分事。上人說要自力更生,四個沒有耕田經驗的人(慈師父、昭師父、融師父、恩師父)要耕種三甲地已經不容易,還要去訪貧......「回想起來,不知當初是如何熬過來的?人少事多,天天做到喘不過氣來......」

聽慈師父講古,我心想著,上人早就預測到,跟隨自己修行的弟子必須要吃人不能吃的苦、忍人所不能忍,要徹底犧牲,才有辦法成就慈濟志業。幸好有慈師父帶領著師兄弟扛起精舍生活重擔,讓上人安心走入人群,實踐為佛教、為眾生的理想。

曾經因為施肥過量,稻子整片「敗栽」,所有的希望都沒了,慈師父站在田邊哭泣......聽著慈師父的回憶,我似乎能感受到當時龐大的負債,壓在他那瘦弱的肩膀上。那時候的心酸無奈走過了,現在的慈師父依然瘦弱,沒有債務的壓力,卻有病痛的折磨。但是,病痛的折磨卻絲毫沒有摧毀他的心志,每天早上起床依然禮佛,輕安自在過每一天。這一分輕安自在,我想是來自早年的訓練、來自早年的磨練。

慈師父對上人的孝順,也令人印象深刻。早年一個人騎腳踏車到市區賣地瓜,回程怕晚歸讓上人擔心,他抄捷徑騎在渺無人煙、一片黑漆漆的路上,一心想著要趕快回去讓上人安心。讓上人安心,是慈師父很在意的事;半世紀過後,八十多歲的他依然如此。靜養期間,每逢農曆初一、十五,慈師父總會穿戴整齊做早課,並且堅持到新講堂頂禮上人,除了表達孝心,也要讓上人看看自己,讓上人安心。

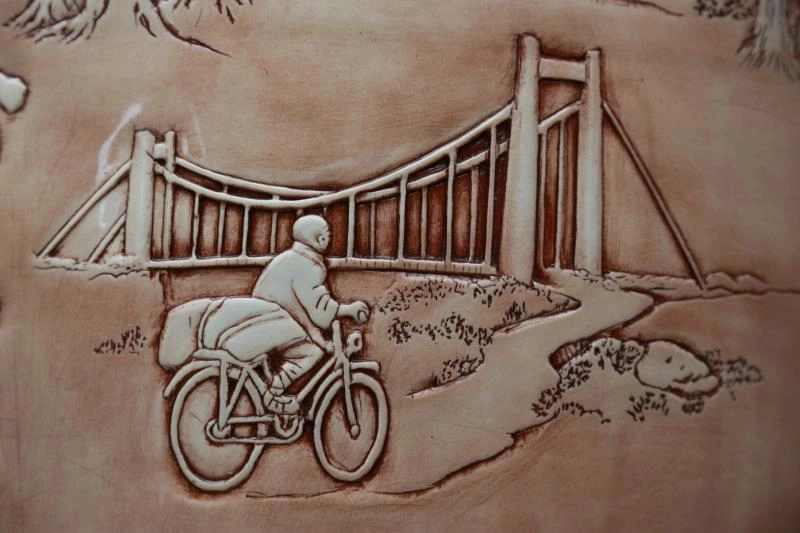

德慈師父雕塑的「靜思法脈勤行道」大陶瓷瓶,上頭刻畫五十年前常住師父自力更生,德慈師父騎著腳踏車載著甘藷去市集販售的艱辛。(攝影:詹進德)

聽了慈師父的分享,我深感慚愧,反省自己來到僧團,是否真正用心修行,讓上人安心?是否全心護持志業,讓上人安心?對照慈師父心寬念純、全心盡孝守護上人的那分長情大愛,自己真的還有很大的努力空間。

慈師父提到早期和師兄弟之間的合和互協,也令我感動不已。大殿屋頂灌水泥時,要一次做完,工人把水泥拌好,上人和慈師父、昭師父、融師父、恩師父就要自己當小工提水泥,做到半夜十二點。當時只有少少幾個人,但很團結,做事大家一起做、休息大家一起休息;四個人又要做田裏的事,又要推動慈善工作,如果不是道心堅固,很難熬過來。

這讓我體會到身為大師兄的慈師父,以身作則凡事親力親為,帶動師兄弟真正做到同甘共苦,彼此凝聚出愛的力量。我想這也是為什麼早期人不多,卻能夠成為慈濟志業後盾的原因。

慈師父總是謙稱,自己年紀大又最早跟著上人修行,所以成為大師兄;對於現在僧團的師兄弟不像早期那樣團結,一再懺悔自己沒有能力領導,心中有愧。慈師父也勉勵我,在僧團中要用心投入,不要浪費時間在人我是非上。

兩條平行線,因為這次的互動而有了交集。在照顧慈師父的過程中,見證到他的慈悲,見證到他依教奉行的道心,見證到他的謙卑柔軟,見證到他的堅毅不拔,見證到他的孝心......我何其有幸,能得到慈師父的教導,是我修行道上難得的珍貴禮物。

Line客服

Line客服