人醫會與上人溫馨座談

日期:11月16日

地點:臺中靜思堂慈濟部

撰文:林美宏

好久不見上人,中區人醫會向上人報喜。第七十四屆醫師節,八十幾歲的邱振煥醫師獲得總統頒發「資深醫師獎」;紀邦杰醫師(上圖)則榮獲「臺灣醫療典範獎」,全台六家診所得獎,慈濟人醫會就佔了兩席。陳文德醫師則獻上人文真善美為他撰寫的《草地仁醫》一書。

上人歡喜祝賀,也叮嚀年年都要成為良醫。

得獎就是肯定,八十八歲的邱振煥是中區人醫最年長的典範,執業六十五年,身心健康、充滿朝氣。九二一大地震後認識紀邦杰醫師,紀醫師開始帶著他四處義診。

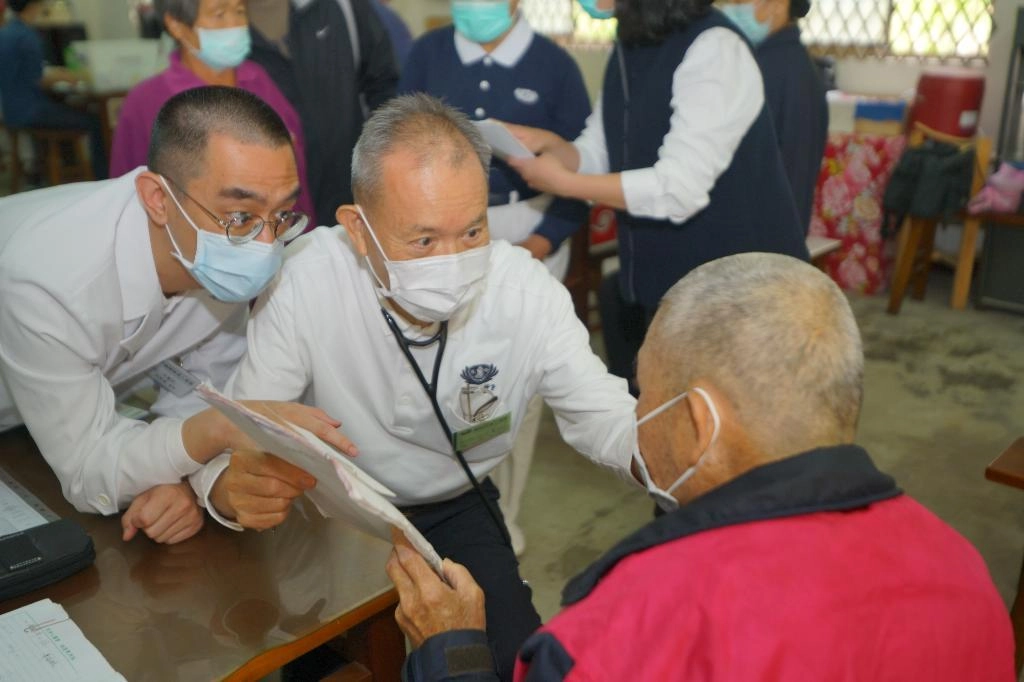

清癯的邱振煥(右)醫師親切地為病患問診。邱醫師認為,只要身體硬朗能做,有體力,能多做一點是好事。(攝影:曾東勝)

義診了幾次後,就參與培訓受證慈誠。「那時候已經七十歲,我跟紀醫師說,我大概做到八十歲,就差不多了。」紀醫師跟他說:「有願就有力!」邱振煥拚著這句話做到現在。

期間參與了四川大地震,去了三次;陸續到山西、貴州,另外臺灣的義診,苗栗、卓蘭、新社⋯⋯只要有機會他都會參加。「不知不覺過了二十年,我現在非常感恩在慈濟,大家給我鼓勵,讓我有勇氣繼續做下去!」

上人給予祝福,要有勇氣繼續地做下去,師父也是這樣。

陳文德小時候很窮,考上醫學院時,發願當上醫生後,要幫助需要幫忙的人,所以一直尋找與自己心靈相契合的團體。認識慈濟後開始投入人醫團隊,也已二十個年頭。他說,我會愛上人所愛,做上人想做的事,做到不能做為止。樸實簡單的他也填了大體捐贈卡。

上人對他說,捐大體,化無用為大用。愛我所愛的,不管多少年,把握健康的身體,做該做的事就對了。

陳文德醫師(中)針對前來看診鄉親的病歷作說明。(攝影:許順興)

◎孩子一直都在

接下來是中生代的曾景新醫師分享。上人,您的孩子一直都在。父母給我生命,上人給我慧命。回憶1994年高中畢業,讀了一本《慈濟月刊》,良善種子已悄悄扎根。

考上中國醫學院,加入慈青社,跟著慈濟人參與社區活動。進入臨床實習時,經常到紀醫師的診所,受到他們的照顧。2003年退伍後,開始茹素,開始忙碌的醫學生涯。

「紀醫師一直沒有忘記我,常打電話提醒,這禮拜有沒有空來參加義診?歲末祝福你有空嗎?」紀醫師的關懷,就像甘露水,不斷地滋潤曾景新善良的心地,那顆潛伏已久的種子,慢慢地發芽;終於在2011年受證慈誠;並回彰化社頭自行開業。

一路上,跟著人醫團隊到處義診,總是看到邱振煥、陳文德這些爺爺級的醫師,付出無所求的身行,他也從病苦中,懂得知福、惜福,還要再造福的價值。見賢思齊,他更堅定自己的心念,「這條路是我想追求的人生方向,所以不會退轉。」

曾景新看到這些資深人醫,為病苦付出,他自我期許要做到「醫者應若是」。他敬請上人莫憂慮,「孩子現在全家都茹素;執業中戒慎虔誠;有時間就參加慈濟活動。」

上人稱他,的確是個好孩子,也是好醫師,也是典範,要保持這樣的態度,保持這樣的心智。

曾景新(右)醫師從義診活動中更深刻地感受到慈濟人走入人群、拔苦予樂、行菩薩道的人生真諦。(攝影:簡鴻海)

◎跟上人對條條

一棒接一棒,曾景新將麥克風交到謝函穎手上。

謝函穎醫師是在慈濟家庭長大的孩子,目前是診所皮膚科的主治醫師。學生時代曾參加其他團體到秘魯義診過;畢業後,有因緣成為慈濟中區人醫會成員,一直到現在。

今年初,跟著人醫團隊到南庄義診,空檔時,紀邦杰對她說:「謝醫師,妳來義診已經多年了,有沒有因緣參加今年的培訓?」

當時謝函穎很猶豫,「我覺得我無法承擔,因為平常要上班,還有一個一歲的小孩。」後來心裡想到上人的一句話,「有心就不難。」加上家人的支持,只要她要培訓,會給予幫忙。

這次的歲末祝福,謝函穎將站上臺,從上人手中接受委員證。

她分享在義診中,許多個案都讓她很感動,從中感受到「施比受更有福」這句話的意涵,內心的收穫遠比付出的更多。南庄有一個二十歲的年輕人,他是一個自殺的個案,從一開始拒絕醫護人員的治療,因為他責怪大家為什麼要救他?所以不願意配合治療。

過程中,社區志工、人醫會不放棄的陪伴,到他敞開心房,願意接受治療、願意接受復健。現在已經兩年多了,復原狀況非常好,甚至已經可以跟志工去看其他的照顧戶,讓謝函穎覺得很不可思議。

「就像是看到一個生命的重生,這對我來說是一個很大的鼓勵,我會繼續陪伴需要幫助的人,讓自認在社會上是無用之人,有機會走出來。」她對上人懺悔自己還有很多需要努力的地方,在慈濟路上,她一定會把上人「對條條」,持續在義診發揮良能。

上人對謝函穎祝福,人醫守護生命、守護愛,這分的大願莫忘初衷,培訓還要更精進。

個子嬌小的謝函穎醫師(右蹲一)細心地為長者檢查腳上的傷口,並叮嚀紗布要包住傷口,不要沾到水。(攝影:施龍文)

◎體會慈悲的滋味

年輕世代的楊峻育醫師是謝函穎醫師的學長兼同事,因受到謝函穎醫師分享人醫會的心得感動,也一起投入人醫會團隊。

曾看過大愛劇場《慈悲的滋味》,楊峻育就被紀邦杰醫師行醫的故事,及對慈濟人醫會精神所感動,當時心裡就想,「希望醫學院畢業後,可以參與義診服務。」所以當謝函穎醫師分享義診時,引起他相當的感興趣。

加入人醫團隊,令楊峻育印象最深刻的是到新社義診,當時跟著紀邦杰居家訪視,他看到與學習不一樣的人生風景,給了他很大的啟示。人醫團隊除了給予身體的關懷外,他還觀察到紀醫師與慈濟志工對長者生活上的關心,「這分被需要的感覺,給我很大的衝擊及啟發。」

參加多次的義診,楊峻育體悟靜思語「有苦的人走不出來,有福的人要走進去」這分慈濟的大愛精神!

楊峻育醫師(右)參加義診,是因為母親看到紀邦杰醫師行醫的故事,特別鼓勵他來參與義診。(攝影:李彥緰)

人醫隊伍浩蕩長是因為一代接一代,一手接一手,中區人醫會分享,老中青傳承人醫使命的溫馨故事,令人感動,上人給予滿滿的鼓勵與祝福。

人生最苦莫過病苦,要跟自己祝福,也要向自己說感恩,我怎麼會有這麼多、這麼大的好因緣,雖然我也會老、也會病、也會苦,這個老病苦,會看到很多的無奈。你們都有在義診,在高山或是鄉下,他走不出來,我們要走進去,去關心他、去愛護他、看住他。你若沒去,他有病也走不出來,想到他們,就要回過來向自己說,有福啦,要滿足,知足心常樂,心念一轉,凡事都可以放下。

這麼多的大醫王聚在一起,人人臉上都笑,光看到就很滿足,能夠把大醫王有此因緣會合起來,彼此互動,互相勉勵,這分的情就是覺有情,不講究看一個患者有多少錢,這種無價的功德真的很令人感動,對的事就去做,生命是自己的,不去做不去付出,就是「私」。人生如果有一缺九,那就是苦不堪。「貪」字跟「貧」字只差一點,一點之偏就是苦不堪,永遠不滿足就是貪字。富有愛而且是大愛,義診還要自掏腰包付出愛,這樣的生命多有價值啊。

Line客服

Line客服