分享.釋德傑|整理.吳明土、張翎慧、詹大為、編輯組

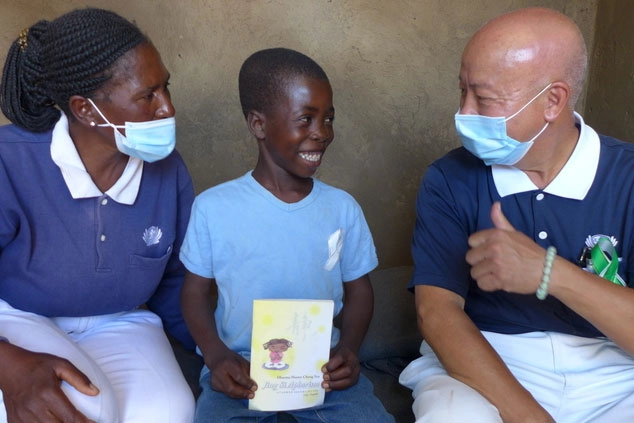

辛巴威哈拉雷北塔磚窯村關懷,孩子們露出歡樂的笑容。(攝影:徐梅玉)

慈濟的慈善志業,從臺灣起步,拓展至世界各地,處處可見慈濟人在當地用心付出的身影。上人曾說,我們要翻轉非洲,而其中一個國家,就是辛巴威。

一顆善種子,從臺灣落地非洲

非洲距離臺灣約有一萬兩千公里,飛行時間大約需要二十幾個小時。辛巴威是一個內陸國家,人口雖然比臺灣少,僅約一千五百萬人,但國土面積卻約有十到十一個臺灣大。在這麼遙遠的國家,卻因為一顆善種子,以上人的法在當地用心耕耘,開展出「一生無量」的慈濟精神。

李照琴努力打拚經濟,讓朱金財無後顧之憂投入志業,這分全然支持,也讓她走入慈濟、正式受證,成為慈濟大家庭的一員。(攝影:吳明土)

朱金財師兄能夠全心全力地在志業上付出,是因為他的同修李照琴師姊做他的後盾。師姊負責打拚經濟,讓朱金財師兄無後顧之憂地投入志業,而這分全然的支持,也讓她走入慈濟,如今也已經正式受證,成為慈濟大家庭的一員。

朱金財當年從臺灣前往非洲拓展事業,最初落腳於南非。由於當地治安惡劣,幾乎每天都是冒著生命危險在工作賺錢,後來在朋友的介紹下,他轉往政局相對較為穩定的辛巴威,該國人民知識水準普遍較高,氣候及各方面條件也都不錯。對朱金財而言,這是一個難得的契機,他便將原本在南非的生意轉移到辛巴威重新開始。

辛巴威發放活動,朱金財與慈濟志工協助發放物資予waterful的貧民區學生及民眾。(圖片來源:朱金財提供)

然而,這並不代表從此就順風順水。在辛巴威經營事業的過程中,他們也曾遭遇店面被搶劫等事件,在當地做生意依然充滿挑戰,絕非易事。因緣際會下,朱金財讀到佛經中的一句話:「用布施來轉命運。」於是他開始大量布施,只要有餘力,便主動到各地行善助人。有時,他甚至會開車數百公里,只為了將食物送到需要幫助的人手中。

就在這樣持續地付出與布施中,到了2006年,朱金財有機緣,家中安裝了「大愛臺」。透過螢幕,他聽到了上人的開示,也第一次認識了慈濟。他看到節目中慈濟人所做的發放與濟貧,和他平時在做的事情幾乎一模一樣。當下他就想:「這樣子,我不也就是慈濟人嗎?」正是這樣的共鳴與認同,讓他開始深入了解慈濟,並於2007年投入參與。

水是大生命

池塘與受污染的水漥又髒又濁,卻是居民唯一的水源。(攝影:Hlengisile Jiyane)

我們都知道,水對人類而言是極其重要的資源,然而在許多國家,用水卻是一件非常困難的事。對我們來說,開啟水龍頭,清水就自然流出,這樣的便利,在多數先進國家早已習以為常;但在辛巴威,不僅沒有這樣的「福利」,甚至可能得走上好幾公里的路,才能找到一點點水源。

他們取水的方式很多、很克難,只要哪裡有水,不論水有多髒、多混濁,對他們來說還是得用,不然的話,是連一滴水都沒有的。這樣的取水過程,不僅距離遙遠,沿途環境也極為艱險。他們可能會慘遭河馬、鱷魚等野生動物的攻擊,而受傷或死亡。

當霍亂疫情爆發,病例逾萬,不潔的飲用水就是主要傳染途徑。(圖片來源:朱金財、Irene Mutsaro提供)

然而我們也知道,不乾淨的水源極易引發霍亂等傳染病,而取水通常都是由婦女或年幼的孩子負責,這些較為弱勢的族群不僅人身安全得不到保障,孩子也因為取水而無法好好就學。由此可見,缺水問題對他們而言,不只是生活上的困難,更造成生命與未來的重大影響。此外,水源短缺也影響農作物的生產,導致農糧歉收,進一步引發糧食危機;這是我們所知道的、所看到的。

直到辛巴威的慈濟志工修復了村落裡壞掉的水井,當地居民才終於能夠取用乾淨又安全的水源。其實,居民們早已對獲得乾淨的水源不抱希望,因為資源匱乏,他們幾乎沒有任何可以求助的對象。慈濟人的出現,猶如及時甘霖,是他們生命中的貴人。

水井修復後,不僅改變了辛巴威當地居民的生活環境,更改善了他們的生命。(攝影:Hlengisile Jiyane)

水井修復後,不僅改變了他們的生活環境,更改善了他們的生命。為了讓這分改變得以延續,慈濟也在當地成立了修井團隊,朱金財師兄在當地培養志工,共同肩負起修復與鑿井的任務。雖然過程中困難重重,技術也很複雜,但當地志工始終堅持到底,因為他們相信,只要是對的事,做就對了。他們把上人叮嚀的話牢記在心,也將這分信念,化為推動慈濟的力量。

三千口水井,三百萬人的希望

自從2013年第一口水井正式啟用以來,辛巴威已完成超過三千口水井的修復與興建。如果以每口井平均服務至少兩百戶來估算,以一戶約五人計,那麼一口井就能服務約一千人。這三千多口水井,已經為當地超過三百萬人帶來了乾淨、安全的水源,保障了他們的生活與生命。

慈濟志工前往馬斯溫戈省鄉村鑿井及安裝手壓幫浦,讓鄉親方便取水。志工按順序連接水管,以易於放入鑽孔中。(圖片來源:辛巴威聯絡處提供)

為了加快修井與鑿井的進度,目前當地已成立了五個鑿井團隊,因為志工們深知,這是一場與時間賽跑的「搶救生命」行動,多一分人力,就能多一分速度,讓更多家庭及早擺脫缺水之苦。

對當地居民而言,取水這件事影響深遠,也是他們最迫切的需求之一。水井建好後,孩子們不再需要為了取水而缺課,居民也非常地歡喜,所以不管多麼辛苦,志工們也都覺得一切努力都是很值得的。非常感恩朱金財師兄的帶領,他與志工在當地的無私付出,讓當地的居民生活不再有危險,取水之路也不再那麼遙不可及。

水井建好後,孩子們不再需要為了取水而缺課。(圖片來源:朱金財提供)

走出絕望,成為掘井人

朱金財在當地的付出,帶動了許多人一起來投入。其中一位懿思師姊,在先生往生後,每天以淚洗面,對生命失去希望,也覺得自己在這個世界上已經沒有任何存在的價值。

直到「藍天白雲」的慈濟人走進了她的生命,讓她不再孤單,重新站起來,成為手心向下的人。懿思師姊回憶過去,每天煮熱食時,最大的困難就是缺乏乾淨的水源;當時,她每天都必須步行三公里去取水,兩桶水要花上一美元,一天要十桶,每週就是三十美元,對他們這樣的家庭來說,是一筆沉重的經濟負擔。

懿思師姊主動分享《靜思語》和生命故事,也感恩有機會回饋社會,成為修井團隊的一員,幫助更多有需要的人。(圖片來源:擷取自釋德傑簡報)

懿思師姊非常感恩慈濟人的到來,為他們打了一口既乾淨又安全的水井,讓水源從此穩定地流進他們的生活。這口井,直到現在依然持續運作,成為他們生活的希望與力量。有了水井,不再需要花費很多時間去取水,也不用再花費金錢買水,省下的時間與資源,讓她能夠投入其他改善生活的事情。

懿思師姊深深體會到,慈濟是一個不分宗教、貧富的團體,如今的她,不再是從前那位孤單無助的女子,而是慈濟的一分子,是一位能夠傳遞愛與力量的人。

她也從上人的《靜思語》:「屋寬不如心寬」、「原諒別人,就是善待自己」,改變了自己的生命。現在的懿思,經常主動向他人分享《靜思語》,也分享自己生命的故事,更感恩有機會回饋社會,成為修井團隊的一員,幫助更多需要幫助的人。

挺身而出,菩薩的大護法

在辛巴威慈濟志工明安(右)的眼裡,朱金財為當地人付出很多,當然要受到照顧。(攝影:許順興)

另外,還有一對母子志工,媽媽是明安師姊,追隨朱金財已有十多年。她親眼見證朱金財以身作則帶領大家,即使身體不適,仍堅持現身說法、說慈濟、分享上人的教導。

有一次,朱金財在當地遭遇強盜襲擊,現場的男眾都不敢上前,身為女眾的明安師姊卻毫不猶豫衝上前去,將歹徒推開,保護了朱金財。她說,因為我知道,要守護對的事、對的人,就要勇敢。慈濟是正道,她願做一個守護者,守護這條菩薩道,也守護每一顆願意付出的心。

還有一次,朱金財上班時將車停好,在車內稍作休息。明安師姊以為朱金財只是太累了,便沒有打擾。沒想到過了一會兒再回頭查看時,發現朱金財虛弱到連車窗都打不開,她趕緊將他救出,並依照朱金財平時教導志工的急救方式替他按摩。朱金財萬萬沒想到,平常教志工如何幫助別人的方法,這次竟回報在他自己身上。

願生辛巴威,一顆菩薩心的承諾

只要有一顆善種落地深耕,慈濟的愛就能在世界每個角落開花結果。(攝影:Hlengisile Jiyane)

在新冠疫情嚴峻期間,朱金財曾經染疫,一度病重到瀕臨生命危險,甚至開始向李照琴交代遺言。他說,希望將自己的骨灰灑在辛巴威,來世還要再回到這個國家。

但李照琴告訴他,如果真的要幫助當地人,就不能等到來世再來,因為當地人實在太苦了,他必須活下去,此生繼續照顧他們。這番話激起了朱金財的強大意志力,奇蹟似地好轉,那股支撐他活下去的力量,並非為了自己,而是為了成千上萬受苦、需要幫助的人,這就是他的願。

朱金財發願來生來世投生辛巴威,說同樣的語言、擁有相同的膚色,只為更貼近人心,這正是菩薩精神──現什麼身,度什麼人。(攝影:Hlengisile Jiyane)

朱金財曾說:「希望來生來世能投生在辛巴威。」他有這樣的願,其中一個關鍵應是,當你與當地人有著相同的語言與膚色,在帶動他們時,就更有力量。他們會將你當作自己人。而這正是觀世音菩薩的大願──應以何種身份得度者,即現何種身相為其說法,令彼解脫。相信無論世界哪一個角落,只要有一顆種子,以慈濟的精神深耕付出,並將法入心,就一定能夠一生無量,讓慈濟的愛遍地開花。

(整理自2025年7月4日志工早會)

Line客服

Line客服