文.許愷玹

慈濟創立五十九周年慶,大林及斗六慈濟醫院、嘉義慈濟診所同仁前往靜思精舍,參與四大志業勇健梵唄演繹。(圖片來源:葉璧禎提供)

四月二十一日清晨,地面的潮濕程度,以及花草樹木飄出的氣息告訴我,雨落了一夜。

六點鐘,我坐上接駁車前往靜思精舍。車窗外的霧氣與車內的安靜,和諧地共處;前擋風玻璃上細小的雨滴,讓沒有帶傘的我,心裡開始估算著待會兒該用什麼速度走路,才能盡量不讓自己被雨淋濕。

接駁車抵達時,雨也停了,我只需專注於腳底下的步伐,避免踩到水窪。從協力工廠走向精舍主建築,沿路看見常住師父與志工們在灑掃環境,大家輕聲互道早安,那樣的問候很「靜思家風」,完全感受不到因為周年慶、因為上人生日而有特別的情緒波動,大家都老實本分地做好日常。

主堂裡燈光微黃,來自國內外各地的慈濟人已陸續就座,恭聽上人開示。(圖片來源:志工早會擷取畫面)

主堂裡,燈光微黃,感覺莊嚴非常。來自國內外各地的慈濟人已陸續就座,有人剛從各個工作崗位趕來,也有人從稍早的經行回來。這天是節日,也是日常。

看著上人緩步升座,輕聲說道:「我盡量出聲,您們盡量用心聽。」

上人的聲音不大,卻聽得很清楚。我覺得全球弟子們不是在聽一場開示,而是和上人一起回顧一段很長的路,也再一次確認未來的方向。

上人說:「時間總是在分秒中不斷過去,是無形無聲總是這樣過去。停一下不知覺,那就是過去的時間了,要再拉回來不可得呀!所以,時間易逝就這樣過去,但是未來還有多少不知!因為無常,人間無常,不知未來有多少,所以我們時常都要說把握時間。」

印度靈鷲山朝山經行,慈濟志工需克服多項難關,提前在沒水沒電沒網路的靈鷲山上測試動線,丈量座位,前罝作業方方面面,以利圓滿任務。(圖片來源:大愛新聞擷取畫面)

上人談到靈鷲山的畫面,以及與全球二十多個國家的連線,形容那是科技的「天眼通、天耳通」,讓我們雖然相隔千山萬水,卻能此時此刻同行、同聽、同心。

直播螢幕上,那一頭天色還沒亮,靈鷲山腳下的志工們,身著制服列隊前行。前幾天,他們就已先行登山,為活動布置現場,風大、電弱、訊號延遲;每一步都不容易,但他們只是簡單地說:「我們想讓上人的聲音,傳到佛陀說法的地方去。」

那時,我還不知道這天的午後,教宗方濟各會離開人世。上人早上說過:「人間無常在瞬息中,在瞬間、瞬息中!」我一直記得這句話,那時上人在說天災,說到地震與火災,也在說我們生命中那些來不及預告的改變。直到傍晚看到新聞,才發現早上上人所說的,也許早已包括了這一切。

天主教教宗方濟各(右一),以自己的一生實踐「謙卑的僕人」這句話,不僅關心貧者、提倡環保、鼓勵對話,也讓世界重新看見信仰的柔軟與勇敢。(圖片來源:歐洲慈濟志工提供)

天主教教宗方濟各,這位來自南美,說話慢而柔的長者,以自己的一生實踐「謙卑的僕人」這句話。他關心貧者、提倡環保、鼓勵對話,也讓世界重新看見信仰的柔軟與勇敢。

上人在給教宗的弔文中寫道:「深信方濟各教宗的智慧慈光,將長駐人間,如一座燈塔,為迷茫的人類指引方向,並照耀於後世,長明不滅。」

上人也說,慈濟與教廷之間,有著長久且深厚的情誼與合作默契,可追溯至2012年義大利北部地震的援助行動。2013年,慈濟與梵蒂岡教廷附設愛心基金會簽訂合作備忘錄,開啟了雙方在人道救援、濟貧救苦等領域的合作。

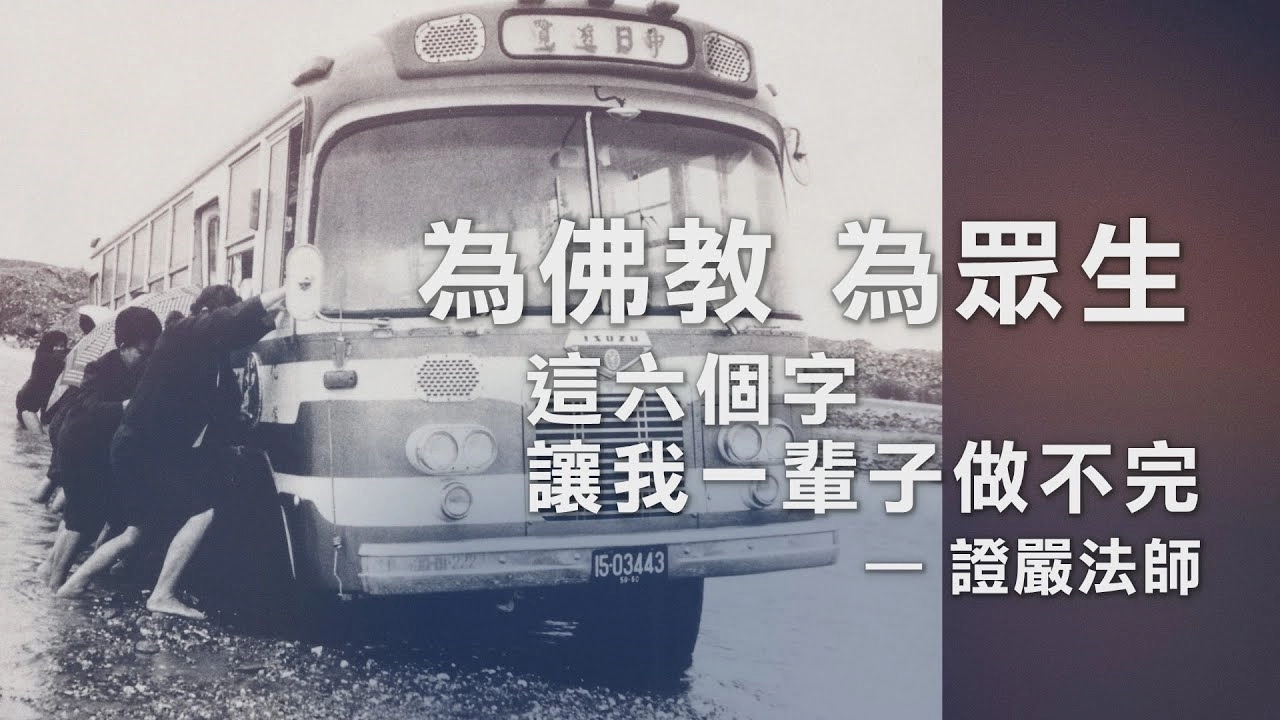

上人謹記奉行印順導師的六字叮嚀「為佛教,為眾生」,日復一日,不懈怠地在這娑婆世界力行。(圖片來源:大愛電視擷取畫面)

早會裡,上人也提起印順師公的六字叮嚀「為佛教,為眾生」。上人說自己答應了,便承擔到現在。那樣的承擔,不在語言裡,而在每個日子裡,因為全球慈濟人親眼看到上人如何日復一日,不懈怠地在這娑婆世界力行「為佛教,為眾生」。

那天的我,在主堂裡坐著,看著螢幕上連線靈鷲山的畫面,聽著上人說話。傍晚,在手機螢幕上讀著教宗離世的消息,我沒有悲傷或激動,而是一種很深的寧靜,好像明白了什麼。

如果問我那天學到了什麼,我會說:「信仰的重量,不在於你說了多少話、站在哪一座殿堂,而在於你曾否在眾生的苦裡,堅定地伸出一隻手。」

信仰的重量,不在於說了多少話、站在哪一座殿堂,而在於是否曾在眾生的苦裡,堅定地伸出一隻手。(攝影:劉志銘)

Line客服

Line客服