文.詹大為、邱淑絹

夏日午後的風,有氣無力地吹撫著樹梢,炎熱的暑氣讓人慵懶得直打盹。就在這時,大殿興建工地傳來鋼板的敲擊聲,劃破片刻的寧靜。身著藍衣藍褲的志工和工地工班們再次忙碌起來,主堂興建工程正如期進展,莊嚴的外觀結構日漸成型。

鐘和鼓

橫樑下懸掛的鐘(右),內紅外黑,鐘身環刻卍字,中間鑄有「花蓮康樂 靜思精舍 民國五十八年」等字樣。(攝影:許國賢)

仲夏的午後時光,原靜思精舍大殿裡,幾位真善美志工圍在德慈師父旁,聽著師父介紹殿內的鐘與鼓。眾人抬頭望著橫樑下懸掛的鐘,內紅外黑,鐘身鐫著一圈卍字,中間則刻有「花蓮康樂 靜思精舍 民國五十八年......」等字樣。

德慈師父指著鐘和鼓說:「1969年初,靜思大殿即將完工前。一日,惟勵法師來訪,談到鐘與鼓,法師說他知道在三重埔可以買到,是他代為訂購的......」德慈師父繼續講古:「但是在靜思大殿即將落成啟用前,卻聽聞法師在屏東恆春閉關修行。在通訊不方便的年代,一時也聯絡不上(惟勵法師)......」

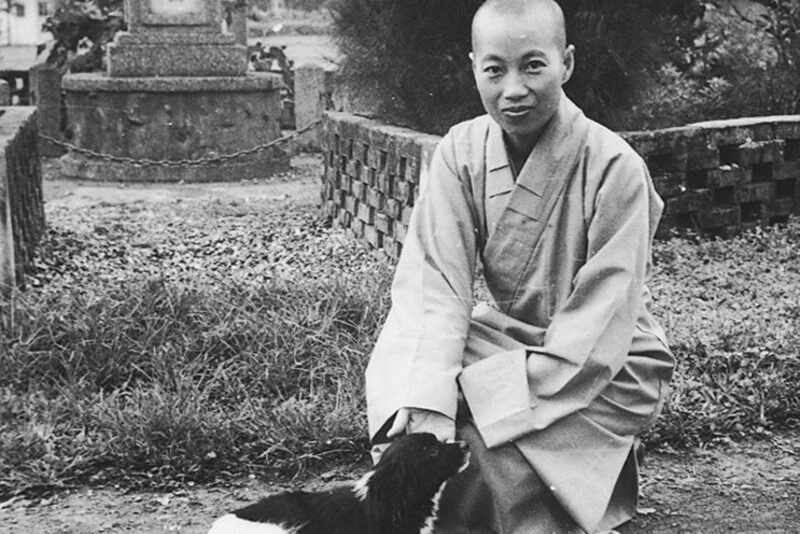

當年對臺北人生地不熟的德慈師父獨自前往,歷經八小時輾轉尋覓,終於在三重埔找到鐘鼓廠家。(1966/01/01;圖片來源:釋德浩)

當時跟隨上人修行的弟子才三、四位,對臺北人生地不熟的德慈師父於是自告奮勇,決定親自前往三重埔尋承製鐘鼓廠家。德慈師父回憶道:「經上人慈允後,我搭乘公車,花了將近八小時的時間才抵達臺北市。」抵達臺北已傍晚時分,又不知如何搭車到三重埔,「剛好媽媽一位好友的阿姨住中山北路,在請教後才搭公車前往,最後在三重埔東問西問下才找到。」

談「鐘」說「鼓」這話題一開,似也在談「今」說「古」。善於細說從前的慈師父,帶著大家來到工地旁的迴廊,搬來一張四方桌,幾人圍坐在慈師父身邊,仔細聆聽慈師父娓娓道出來時路......

自力耕生 地瓜收成時

沉甸甸的地瓜換作白米,以支應精舍的日常所需。(攝影:古繼紅)

隨著故事情節,場景回到了1969年底......

那是一個冬天的傍晚,夜色來得早。這時,漸轉昏暗的產業道路上,依稀可見一位年輕的出家師父,正用力踩著腳踏車往花蓮市區方向前行。腳踏車後方載物架上,用麻繩綁載著一個沉甸甸的麻布袋;沒有車燈也沒路燈,狹窄又長滿著雜草的石頭路,騎車人就著夜色,奮力踩著腳踏車急急前行。

來到市區的米店,老闆一眼認出來者是精舍的德慈師父,便熱情上前,幫忙將裝著地瓜的麻布袋卸下,秤過總重量後,再折換成等價白米裝進布袋,並幫忙綁牢在載物架上。載著白米的慈師父,循著原路回精舍。車後重量未減,但想到最近的收成,心情輕鬆許多!

一路上,德慈師父回想著這幾年來的際遇、跟隨上人修行的日子,克勤、克儉、克難的生活,踏踏實實烙印在心!

回想入不敷出的日子

上人帶領弟子於普明寺修行,木屋作為編織棉紗手套的工作房。圖中,常住師父與志工在空地上種植青菜。(1964/01/01;圖片來源:花蓮本會提供)

1964年,德慈師父跟著上人和兩位師兄弟借住於普明寺,六尺四方的窄小空間裡擠著四個人,甚麼都沒有。當時,上人對弟子們說:「要靠自己的能力來生活。有,就吃三餐;沒有時,吃二餐或一餐都可以。」

上人以自力「耕」生的理念,告誡三位弟子:「出家人既然出家了,要不怕苦,要吃得了苦,耐得了操勞,第一代的弟子要徹底犧牲。」物質上的匱乏,上人擔心弟子會因依賴俗家而無法養成自力「耕」生的能力,所以不允許弟子回家拿錢,師徒們過著自力耕生的生活。

不久,上人又收了一位弟子,也有兩位老菩薩一起來修行、常住。為了生活,眾人找了一些手工來做,製作嬰兒鞋、糊水泥袋、織毛衣等工作。然而所得微薄,仍然入不敷出,常不得已需向普明寺借油、借米。

吳玉鳳師姊(靜慈,左)、陳貞如師姊(靜智,右)等人在田裡種花生。(1968/01/01;圖片來源:花蓮本會提供)

為了生活開源,上人向附近地主租了五分地來耕作。上人向弟子們說:「種田生活比較有保障,種地瓜就當飯來吃或是換米回來;種花生就來換食用油,這樣就不用再向人借油、借米。」

有了田地可耕作,但沒錢也沒人力,只好向村長借一頭牛來犁田。牛兒慢吞吞地又不忍鞭打,為了讓這頭牛能趕在借用時間內完成犁田,可是費盡心思。最後,還是上人有智慧,拿著甘蔗葉走在牛的前頭慢慢引導,牛才乖乖地跟著往前走,終於順利完成犁田。

靜思精舍常住生活奉行百丈禪師「一日不作,一日不食」清規,德慈師父向佳民村長借牛和犁,耕種地藏王廟後方的五分旱地。(1989/11/22;攝影:黃錦益)

辛勤耕作 護持慈善救濟

慈悲的上人不忍眾生受苦難。1966年農曆三月,鳳林鄉一位婦人小產,在地上留下一灘血,上人一念不捨,因此因緣促成「佛教克難慈濟功德會」成立,開啟慈善救濟的工作。記得功德會成立的那一天,除了舉行成立儀式,還進行發放和邀請大德共用午膳。那一餐,還是向普明寺借來的油米,煮成稀稀的鹹粥來招待大眾。

第一個月功德會費僅有七百五十一塊錢。許多人都笑在心裡,只差沒有講出來:「自己都需要人家幫忙了,還敢想去幫忙別人。」真的,也沒有準備好,手上也沒什麼錢,但是因緣來時就是逼著不這樣做不行!幸好,上人堅定「為佛教、為眾生」的理念,籲請大家做好事,省下買菜錢,日存五毛錢,善款才漸漸進來。幾位師兄弟就常常上山鋸竹子做成一個個竹筒,讓大家存錢,匯聚這些善款來救濟貧窮人家,會員所捐的每一分善款,點滴不漏地用於慈善志業。

慈濟功德會首次於普明寺舉辦冬令發放與圍爐,讓貧病孤老照顧戶感受團聚的溫馨。(1969/02/09;圖片來源:花蓮本會提供)

功德會成立三個月後,上人的母親王沈月桂女士認為,要有一塊屬於自己的地,於是提出買地的想法。剛好因緣聚合,在地藏廟(普明寺)旁邊有一甲半土地要賣,地主要價十一萬元。上人的母親得知消息,立即四處籌款,幫助上人買下這塊地。雖然好不容易湊到錢,但還差三萬一千元,只能向銀行抵押借款,從此開始背負債務。

雖然一斗米的價格才十幾塊錢,原本希望新買的田地稻作收成可以來還債,可惜天不從人願,幾位師兄弟都是第一次種稻,對施肥不熟悉,稻荷竟然因肥料過多而枯死了。看到枯萎的稻荷,想到沉重的負債,真的很難過,忍不住悲傷就站在田邊哭出來了。很無奈,但還是要振作起來,深知上人肩負著救人的願力,我們不能懈怠,繼續加油吧!

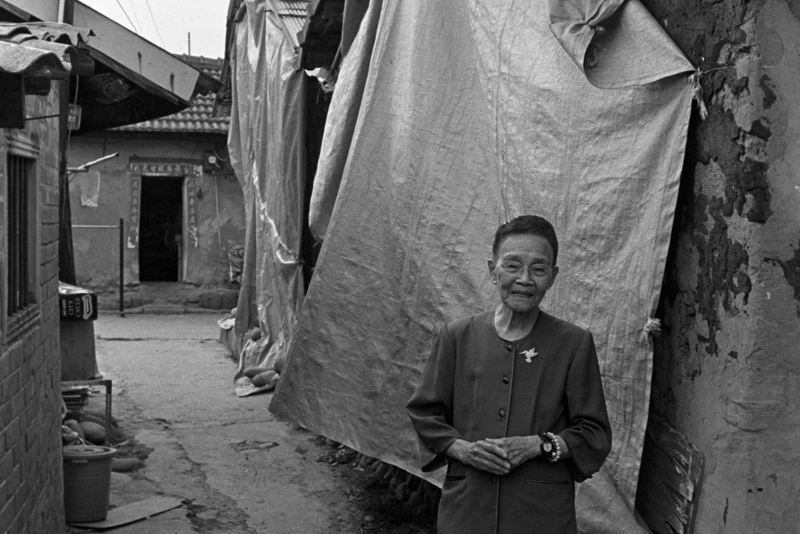

隨著濟貧活動擴展,會員增多,普明寺空間不足。師媽王沈月桂女士捐款二十萬元,為「靜思精舍」奠定基石。(2002/04/05;攝影:阮義忠)

隨著開始濟貧,會員人數逐漸增加,不少感恩戶也會前來功德會,地藏廟(普明寺)的空間已不敷使用。上人的母親看到這情況,便建議蓋一間平房,供大眾來訪時能有空間,於是自掏腰包拿出二十萬元。

上人決定將這筆錢用來建設「靜思精舍」,並由一位委員的師兄設計,地樑和屋頂結構堅固,可以耐六級半強震。然而,僅僅是結構體的建設就花光了二十萬,隨著生活上的需要,還需加蓋廚房、兩間廁所和兩間衛浴,二十萬元不僅不夠,還超支了二十一萬元,加上原來未償還的負債,真正是被逼得快喘不過氣來。

早期靜思精舍常住生活,21種手工之一,常住二眾代工塑膠花。(1985/01/01;圖片來源:花蓮本會提供)

為了償還債務,也為了生活,七個人耕作了三甲地。白天忙於農田工作,晚上做手工,有時甚至要忙到深夜十二點。接著還得去「放田水」,引水灌溉農田;隨後,還要花兩三個小時「顧田水」和「巡田岸」。完成這些後,回到精舍剛好準備做早課。日子實在很辛苦,咬緊牙根靠著毅力苦撐過來的。

跟隨上人修行的這幾年,歷練了不少。上人外出訪貧,顧家的事務也都要學要做。辛勞的莊稼生活中總是有甘有苦,但當有收成時,便是最甘甜的時光。

傳承克己、克勤、克儉、克難的慈濟精神

花蓮靜思精舍模型──第二期建築。(攝影:林宜龍)

聽著德慈師父細說往事,時間流轉,見證慈濟志業的發展,談到如今慈濟大愛足跡遍布全球,慈師父慈祥的臉上不時洋溢著笑容。德慈師父說道:「後來的建設,因為慈濟人越來越多,空間一直都不夠用,慢慢再分好幾期來建設,都是辛苦蓋起來的。現在為了蓋新主堂,不得不將第二期(1977年)到第七期(1988年)的建築體拆除淨空。」

隨著觀音殿硬體的消失,歲月的痕跡似乎逐漸褪去,然而在每位慈濟人的心中,或多或少都有著不捨之情,尤其是常住修行的師父們更是萬般不捨。德慈師父表示:「現在拆除是很不捨,現在只有在『回首當年』的木屋裡看模型追憶了,但是蓋主堂是長遠的基業,還是要做的。」

如今,走進位於舊齋堂後方的「回首當年」木屋,看到第一到第十三期的建築模型,了解了過往的艱辛歲月。克己、克勤、克儉、克難的法脈精神將永續傳承,慈濟的濟世志業也將綿延澤長。

Line客服

Line客服