文.釋德遵

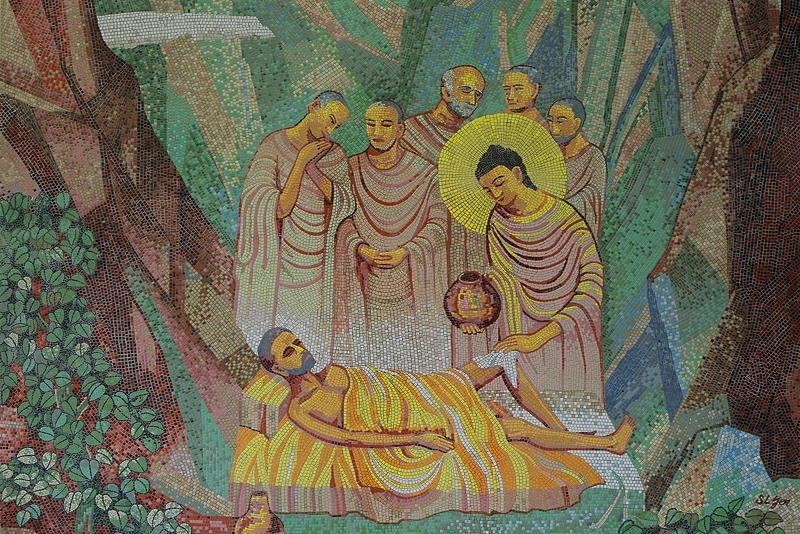

「佛陀問病圖」展現了佛陀親自照料病人,示現關懷之道,提醒弟子健康時應主動助人,發心承擔照護之責。(攝影:許榮輝)

從《華嚴經淨行品》節錄出來的《毗尼日用切要》,提到關於看病的偈:「見疾病人,當願眾生;知身空寂,離乖諍法。」

過去背誦時,只看標題、偈文、咒語,卻不清楚為何去醫院看病時要持此偈咒。後來查閱《毗尼日用切要》的解釋,才明白「看病」其實是「瞻病」,意指照顧病人。

就如上人提及的「佛陀問病圖」,展現了佛陀的慈悲心──親自為病人擦拭身體、更衣、掃淨臥房、更換破床等。而佛陀與病人的對話,更是佛弟子應當警惕自己的。原來,在身體健康時,若見病人有困難,應當生起利益他人之心,主動擔起照顧的責任。

欲供養佛,當先照顧病人,因為關懷病患即是供養佛陀。(攝影:蕭耀華)

在《四分律》中也提及,佛陀於此事之後,特地集眾開示,教導弟子們在團體中要相互照顧,若知道有病人需被照顧,不應置之不理。佛陀更強調,如果想要供養佛,應當供養病人,因為照顧病人就如同供養佛陀一般。

此外,佛陀對於照顧病人,還開示五種方法,抑或說瞻病五德:

一、知病人可食不可食,可食能與。

二、不惡賤病人大小便唾吐。

三、有慈愍心,不為衣食。

四、能經理湯藥,乃至差若死。

五、能為病人說法,令病者歡喜,己身於善法增益。

瞻病典範──德祒師父

德湛師父病重之際,德祒師父(左)無怨無悔地承擔起照護責任。(攝影:謝光雄)

祒師父發大悲願力,擔起照顧湛師父的生活起居,這樣的身形,深深觸動了我的悲心。

湛師父晚期因病情已難以行走,也無法長時間站立,甚至無法久坐或長時間臥床。每當需要為湛師父換洗、打餐時,祒師父都需要四處找人幫忙。幾次因緣下,我去幫忙抱起湛師父,讓師父安心地依靠在我身上站立,好讓祒師父為他清理更衣,或陪伴湛師父說話,讓祒師父去洗衣、打餐等。

德湛師父(右)默默地在挑菜區付出,一日復一日,展現精舍從克難草創時期延續至今「一日不做,一日不食」的精神。 (攝影:陳秀霓)

有一天,因為祒師父離開太久,我生起煩惱心,時間一分一秒地過去,眼看陪伴的時間比出坡時間還久,這樣長遠下去似乎不是辦法。當祒師父回來後,我便將心中的煩惱告訴他:「師父,為什麼要把自己過得這麼辛苦?您不會累嗎?我不能常常這樣......」

祒師父卻告訴我:「這一點都不辛苦。」

煩惱過去後,我在佛菩薩面前深感懺悔,體會到慈悲並非僅是一時、一念,而是需要智慧去善解與包容,且有堅定的願力來恆持精進。如果當時我沒有陪伴湛師父,不但失去學習照顧病人的機會,又幫不上另一個人;要學習祒師父為利他而不求己身的心。

煩惱過後,深刻體會到慈悲需要智慧與願力,學習為他人付出,恆持精進,正如祒師父無私奉獻的精神。(攝影:陳明清)

在祒師父照顧湛師父的身形中,我看見了佛陀所說的瞻病五德。

第一、祒師父打餐時,知湛師父能食與不能,在食量、吞咽食材的大小及軟硬度、口味均能掌握得宜。

第二、不厭惡病人大小便、吐痰等,為之清理乾淨。

第三、不求自己需要,但為病人所需盡所能而求,是為有智慧的慈悲。

第四、為病人身體病痛,陪伴就醫時注意用藥、治療方式等是否可譲病人承受,為其減輕病痛。

第五、常為病人說法,鼓勵念佛,讓八識田中種下好因;亦曾見病人不好的行為時,告知應改除不良習慣。

修行在無常中實踐,每一刻的變化都是修行的機會,提醒我們隨順生命的流轉,保持覺察與平靜。(攝影:釋德宸)

感恩祒師父與湛師父為我上了一堂「愛的教育」,讓我見證到修行不僅僅是在日常生活中,而是在無常的生命中去實踐。

因此每當我在醫院看見或聽聞有人病沉需祝福時,不但在內心持著看病偈咒,而且都會想到這兩位師父予我的教育,學習在無常中把握時間,放下煩惱,同時心懷感恩。

Line客服

Line客服