文.張貽翔

出生於貧困家庭的施林玉枝,長大後嫁給了沒有家產的施清秀,兩人胼手胝足、省吃儉用,好不容易攢下一些積蓄,由於先生想要自營生意,他們因此開始創業;白手起家的夫妻倆,經濟上經常左支右絀、捉襟見肘,打拚事業初期,格外辛苦。

因為體會到貧困生活的艱辛,施林玉枝發願:若事業順利、孩子長大後,就要行善布施。這個菩提願一直深埋在她心中,她苦等機會去實踐力行。

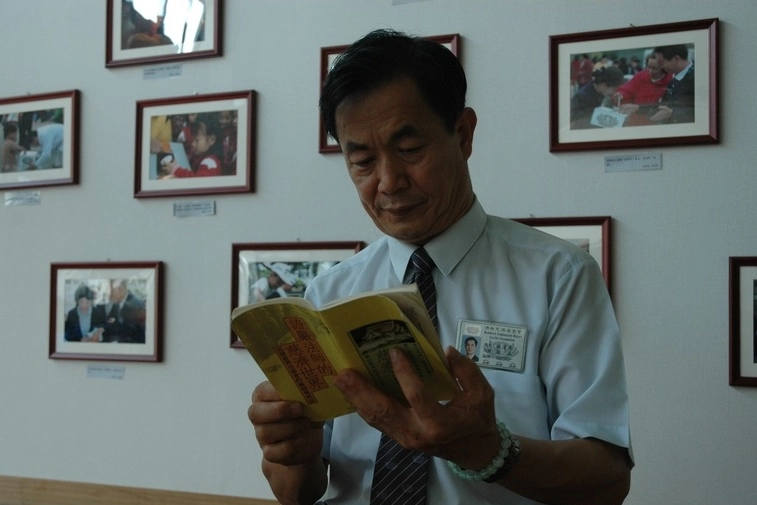

上人曾說:「夫妻如果同修,在菩薩道上可以互相精進、互相提攜。」讓施林玉枝心生一念,想方設法度施清秀進入慈濟。(圖片來源:螢幕擷取畫面)

直到1989年,施林玉枝因緣際會下參加了元亨寺慈仁慈善會舉辦的自強活動,因而認識了慈濟。當她走進靜思精舍時,原本打算燃香禮佛,卻找不到香爐,也不見光明燈,甚至沒有功德箱。見到慈濟有別於其它道場,讓她深受感動。當時上人開示:「佛教徒若能致力於濟世救貧,就是但願眾生得離苦,不為自己求安樂。」施林玉枝聽後,內心覺得非常歡喜、受用,那一刻,她的人生有如找到了方向。

當年已經落成啟用的花蓮慈濟醫院,仍然欠缺病床,施林玉枝不假思索,立刻捐贈了一張病床。回到家後,她迫不及待地與先生分享這分法喜。此時,施林玉枝的腦海中浮現上人曾說過的:「夫妻如果同修,在菩薩道上可以互相精進、互相提攜。」這讓她心生一念,想方設法度先生加入慈濟。於是,她請志工陳進德邀約施清秀搭慈濟列車回花蓮精舍親近上人、了解慈濟。

2019年10月5日高雄靜思堂受證20年感恩聯誼會,資深慈濟人施林玉枝師姊(右一)上台分享這些年投入慈濟的點滴。(攝影:劉家智)

有一天,施清秀突然對太太說:「我想要捐榮董。」施林玉枝聽了非常訝異,心想:「衣服破舊了,你都捨不得換;鞋子不能穿了,你也捨不得丟掉。榮董需要一百萬,你真的要捐嗎?」

「可是我沒有那麼多錢。」施清秀難免擔心負擔不起。

然而,施林玉枝不畏艱難,全心全力支持先生的願;她說:「沒關係,你一定可以,捐了就對了。」

最後,施清秀如願捐了榮董,但他還有更大的心願。他對施林玉枝說:「高雄地區很寬廣,除了慈濟志工陳利雄提供的處所共修之外,如果還有比較大的空間,可以讓大家來共修,這樣不是很好嗎?」

俗話說:「夫妻同心,其利斷金。」施清秀夫妻倆在同盟路經營五金行,樓上有一百多坪的空間,他們把堆積的物品清空,準備好好整理這空間,貢獻出來作為大家共修的場所。

施清秀師兄與施林玉枝師姊提供自家道場進行菩薩大招生。(圖片來源:螢幕擷取畫面)

然而籌備之時,無常卻突然降臨。1990年11月,施林玉枝正在參加元亨寺慈仁慈善會義診,突然接到先生的來電,希望她趕快回家。匆忙趕回家的她,目睹了無情大火吞噬了所有家當。

佛經上說,財產五家共有,即是水、火、王、盜賊和惡子。這場大火將五金行燒得精光,兩人徹夜輾轉難眠,不知道接下來該如何是好。然而,這場大火並未燒退施林玉枝的道心,她反而更加緊腳步整理滿目瘡痍的環境,堅持要圓滿為大家提供一個舒適場所來共修的心願。

《藥師琉璃光如來本願功德經》中藥師佛的第十一大願:「我當先以上妙飲食飽足其身;後以法味畢竟安樂而建立之。」佛教中也有句諺語:「法輪未轉,食輪先轉。」民間也流行一句話:「顧佛祖,也要顧腹肚。」意指要修行也要吃飽。為了讓慈濟人可以安心共修,施林玉枝開始學習烹煮素食餐點,準備美味的甜點和茶水,滿足大家的味蕾。雖然活動很多,身體會感到疲累,但心靈卻是法喜充滿。

高雄慈濟志業園區景觀工程中,施清秀師兄(右一)與志工合作鑽洞雲田瓦,確保屋頂更牢固。(攝影:莊建銘)

非常認同慈濟的施清秀,經常參加各項慈濟活動,並把握因緣參與國際賑災。

2007年,無常再次悄然降臨,施清秀被診斷出罹患惡性淋巴腫瘤。儘管積極進行治療,卻還是不敵病魔而離世。上人曾開示:「人生沒有所有權,只有使用權。」當人生走到最後,這具臭皮囊又有何價值呢?因此,施清秀生前曾有個願,希望可以捐贈大體,讓醫學生得以學習。

就在需要兒子簽名同意的當下,兒子無法接受將父親大體做捐贈,他問施林玉枝:「媽,爸爸要捐大體,您真的不會捨不得嗎?」

「數十年的夫妻,不會捨不得是騙人的。但是再怎麼捨不得,你又能留他多久?送到火葬場火化之後,只剩白骨一堆,為什麼你不按照爸爸的心願去做呢?還可以化無用為大用。」施林玉枝用智慧來教育孩子,也讓施清秀順利捐贈大體,完成醫學生模擬手術練習,圓滿了他一生最後的願望。

施清秀師兄生前立願捐贈大體,實踐上人所說:「人生沒有所有權,只有使用權。」將生命化作醫學教育的良師。(攝影:莊建銘)

施林玉枝的人生雖然跌宕起伏,卻從未忘記初發心。她緊緊跟隨上人,謹遵上人諄諄教誨,認真投入慈濟志業,讓她的人生變得更加充實、更有意義。

正如靜思語所說:「人生無法掌握生命的長度,卻能自我拓寬生命的寬度與厚度。」

(2024年12月27日 高雄靜思堂溫馨座談)

Line客服

Line客服