文.沈雅慧|圖.王永周、林香足

一棵大樹的誕生,從一粒種子開始,然而種子的萌芽需要因緣,經天時地利、陽光雨露,才能逐漸成長茁壯,之後開枝散葉,蔚林成蔭。這一切,都源自於最初的那顆種子......

茫然無措的心 終遇明師指引

林陳美分享,當年因先生病情所困,內心茫然無助,帶著「問事」的心情參訪靜思精舍。

當年,林陳美為先生的病情所困,雖然檢查結果正常,但他卻終日昏沉,內心膠著茫然之下,只好求神問卜。那時,她的堂妹員工旅遊正要前往花蓮,堂妹告訴她:「花蓮精舍有一位師父很厲害。」這句話帶給林陳美希望,於是她懷著「問事」的心情,一起參訪靜思精舍。

由於林陳美掛念先生的病體,她一心只想見到證嚴法師,既然醫師無法給出答案,也許師父能有所指點。因此,林陳美在精舍大廳中流連,終於遇見了上人。

那一刻,林陳美情不自禁地放聲大哭,湧上心頭的熟悉感,猶如前生相契到今世,至此相逢。知道林陳美的煩惱後,上人確實為她指引了兩條「明路」:第一,還是要看醫生,保持清淡飲食;第二,就是要做,從環保開始做。

提供自家土地 開啟環保之路

台南慈濟中學第一屆開學典禮,林陳美(右)細心為學生整理服裝儀容。(攝影:姚智化)

如醍醐灌頂般,1989年林陳美從花蓮靜思精舍回來後,開始在自家位於善化區中正路的土地上做環保。當時,在善化國中上班的她,不畏髒臭,午休時間徒手在學校各個班級的垃圾桶中翻找回收物。林陳美表示,自己那時還很年輕,至今也不知道哪來的勇氣與毅力。

由於住家對面就是回收場,林陳美將回收資源就近出售,所得款項以善化國中為抬頭寄到慈濟本會,並將收據貼在學校布告欄。後來,因為縣政府規定學校也必須自行處理回收,這條途徑就此結束。

沒有學校的回收來源,林陳美轉而前往夜市撿回收。她的三兒子林柏宏說,「撿回收」簡直像是媽媽的天命,她對回收的高度投入,可用「我如果不是去撿回收,就是在撿回收的路上。」這句話來形容。林柏宏笑說:「我甚至懷疑,我媽說去運動,其實都是去撿回收。」

林陳美非常精進且擅於「箍人」,逐漸帶動更多人來做環保,回收的數量也愈來愈多。(圖片來源:林陳美提供)

願力行總有不可思議的力量,林陳美積極做環保,也帶動先生一同參與。做著做著,先生的健康果然逐漸好轉,上人對林陳美的開示成了她的信念,經過實踐轉化為力量,而她也成為慈濟善化區的第一顆環保種子。

由於林陳美非常精進且擅於「箍人」,逐漸帶動了更多人來做環保,回收的數量也愈來愈多。「載回收的大車一輛又一輛,就像做大生意的公司。」回憶起當時自家環保站的回收盛況,林陳美至今仍感到非常興奮。

只是,隨著回收量的增加,一些環境問題也不免出現,鄰居甚至寫信向上人投訴,讓林陳美對上人感到不好意思。於是1999年,她決定結束位於中正路自家的環保站,而如何解決場所問題,成了她當時需要面對的難題。

走過種種考驗 盤點「美」的人生

林陳美的母親將陽明路二百多坪的土地借給她做環保,除了作為資源回收場外,還蓋了簡易佛堂供環保志工或社區共修之用,間接接引了更多社區志工。

1999年對林陳美來說,是充滿考驗的一年。這一年,她的身體出現狀況,來到花蓮慈濟醫院開刀治療;返家後,住在北部的母親南下照顧她,同時也為新環保站的地點帶來了好因緣。

「做好事總有龍天護法來幫助。」這次的護法就是林陳美的母親。當母親知道女兒的憂慮後,決定將自己名下陽明路的土地借給她做環保,這塊土地足足有二百多坪,除了作為資源回收場地外,還蓋了簡易佛堂供環保志工或社區共修之用,間接接引了更多的社區志工。

1999年林陳美到花蓮慈院接受治療時,正好發生土耳其大地震,為了盡一分心力,儘管身上插著血袋和尿袋,她仍執意坐著輪椅到花蓮火車站為土耳其震災募款。一個多月後,台灣發生九二一強震,林陳美因化療無法走上街頭,便透過電話募款和義賣蜜餞來幫助台灣。

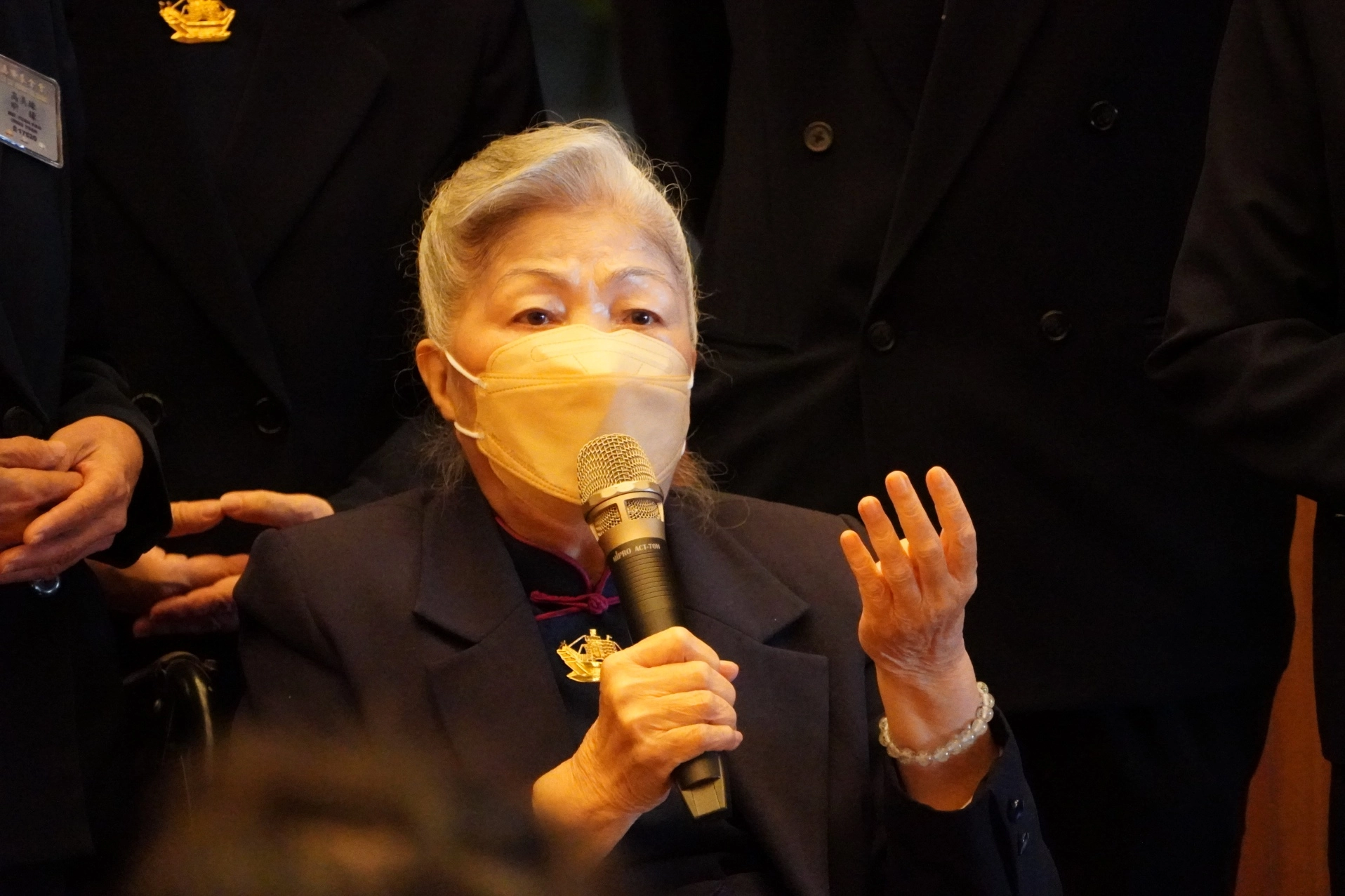

今年高齡八十一歲的林陳美(中),一頭青絲成了白髮,身體狀況也有所退化,然而愛做環保的心依然不變。

在林陳美的接引陪伴下,迄今(2024年)已有一百零一位慈誠委員(含自己),連同她自己在內有十二對夫妻檔,這些茂然而發的新葉,來自環保站、教聯會、慈濟會員與社區會眾。而林柏宏從小看著父母勤耕環保福田,也報名見習培訓,於2014年受證慈誠,家中慈二代也由此誕生。

歲月匆匆,一晃眼三十多年過去,今年高齡八十一歲的林陳美,一頭青絲成了白髮,身體狀況也有所退化;然而,愛做環保的心依然沒變。2020年,林陳美搬到電梯大樓,出入更加方便,讓她最開心的,是大樓對面就是夜市,代表著又有回收可以撿。對她而言,「做環保,愛地球」已成為她一生不移的志業。

Line客服

Line客服