文.黃怡慈

時光匆匆,轉眼間已經過了二十七年。當年在嘉義縣大林鎮那片荒蕪的甘蔗田,如今變成了慈濟醫院,這一路走來的故事,在嘉義志工與上人的溫馨座談中,像是一幅溫暖的畫卷,畫面裡有無數的努力、汗水與愛心。回首這段歷程,內心充滿無限的感動與感激。

初心描繪,願力深植

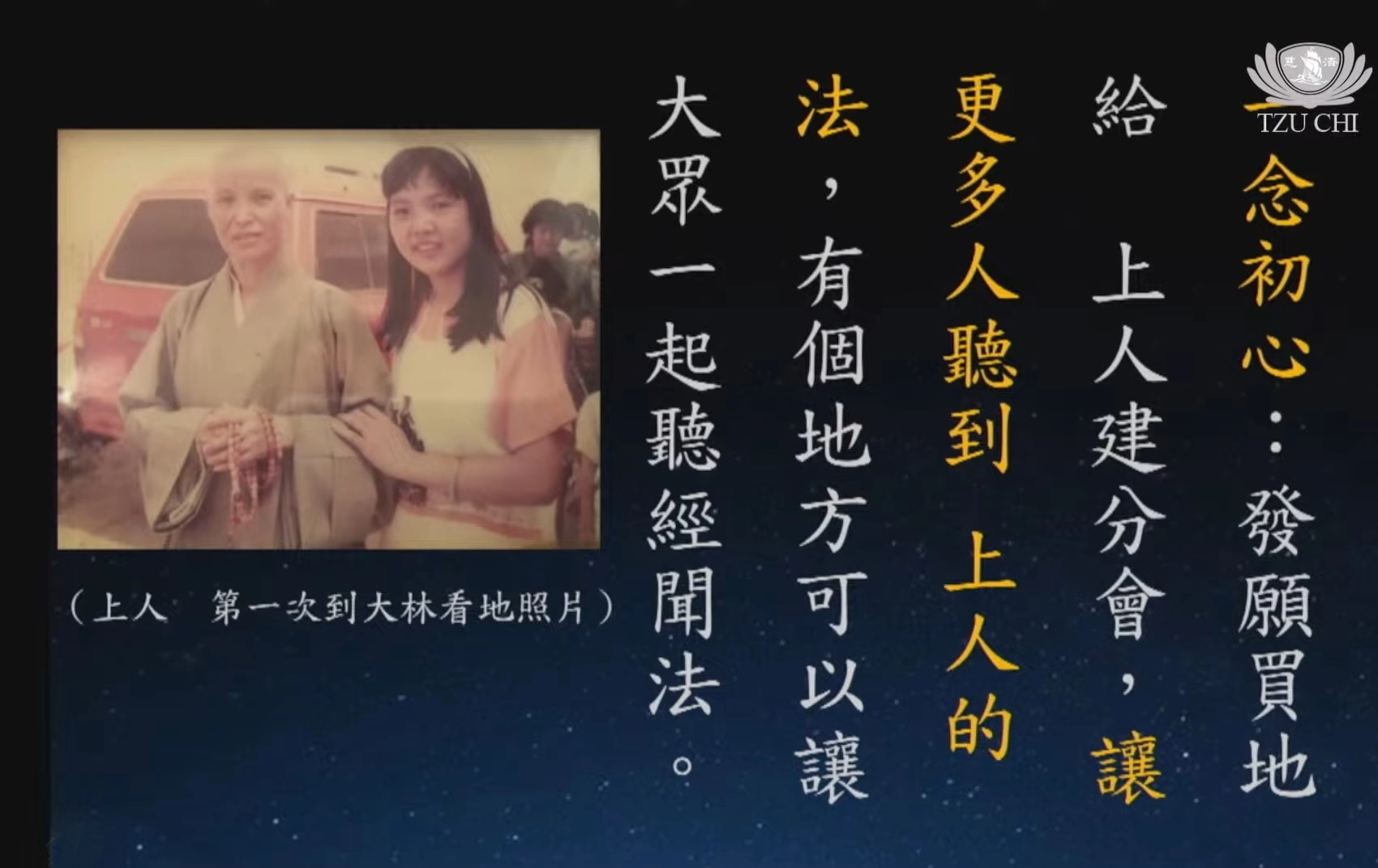

林淑靖師姊當年希望為上人建立分會,期望能為更多人提供一個共同聽經、共修的場所,而這分心願與因緣,意外促成醫院的誕生。(圖片來源:螢幕擷取畫面)

「別傻了!我們還有負債,怎麼可能再買得起土地......」起初,林淑靖的先生覺得這簡直像是乞丐發大願,但林淑靖希望為上人建立分會,期望能為更多人提供一個共同聽經、共修的場所。這分心願與因緣,意外促成了醫院的誕生。

1990年,應雲嘉地區民眾的請求,上人親自來到大林勘察。上人有感於雲嘉地區的醫療資源非常匱乏,深感不捨。於是,翌年在大林鎮長、省議員、縣議會議長及地方仕紳的邀請陪同下,實地考察土地。

1997年10月25日,北二區中正萬華慈濟志工前往嘉義大林慈院工地參訪。林淑靖師姊(中)的公公鄒清山師兄(左)將土地捐出,展現菩薩心腸,利益眾生。(攝影:林朝富)

為了順利買下土地給師父蓋醫院,林淑靖不惜貸款籌款,對於丈夫、公公和婆婆的全力支持與愛護,心中感激不已。然而,土地的取得並非一帆風順,幾經波折,林淑靖擔心師父是否還有興建醫院的意願。上人堅定而慈悲地告訴她:「只要土地沒問題,我要蓋醫院的心不會改變。」

在地方的熱切期盼下,慈濟正式回函大林鎮公所,並同意設立慈濟醫院。經過各方長達四年的協調與努力,最終克服了土地問題,並確定醫院的建設計畫。1995年10月,慈濟與台糖在北港廠簽訂了土地租約。

甘蔗田上的慈悲畫布

1996年11月17日,高雄「港都之愛」義賣園遊會,志工一早到場準備,為嘉義大林慈院籌募建院基金。(攝影:洪如澤)

慈濟決定在大林蓋醫院的消息,引發了社會各界的熱烈迴響。善心人士摺起小巧的紙蓮花,義賣心蓮,幫忙籌募建院資金;許多熱心的鄉親也紛紛加入這場愛的接力,甚至自發性地組織遊覽車前往工地參觀。愛心四面八方湧入,無數真情與善行交織成感人的歷史畫卷。

1996年春夏之際,進行了一項綠化計畫。王壽榮回顧當年,由於醫院靠近鐵路,為了減少噪音,打造了一個近一樓高的假山,並在山上種植了超過一萬五千株植栽,其中包括向林務局奮起湖工作站申請的兩千株樟樹苗。

為減少鐵路噪音,醫院建造近一樓高的假山,種植超過一萬五千株植栽。(圖片來源:螢幕擷取畫面)

鋼筋水泥中的溫暖色彩

當年在慈濟基金會營建處服務的何賢能分享,當時來自全臺各地的遊覽車一輛接著一輛,人潮絡繹不絕地來參觀工地,志工不僅要招呼,還要解說工程進度,並張羅茶水點心,每天都很忙碌。

青草伯鄒清山更是自掏腰包,主動熬煮青草茶招待工人和訪客,不少善心人士也主動前來幫忙。那段日子裡,工地不僅是鋼筋水泥堆砌的場所,更像是一片充滿愛心和使命的沃土,為這樁美事更添一抹溫馨色彩。

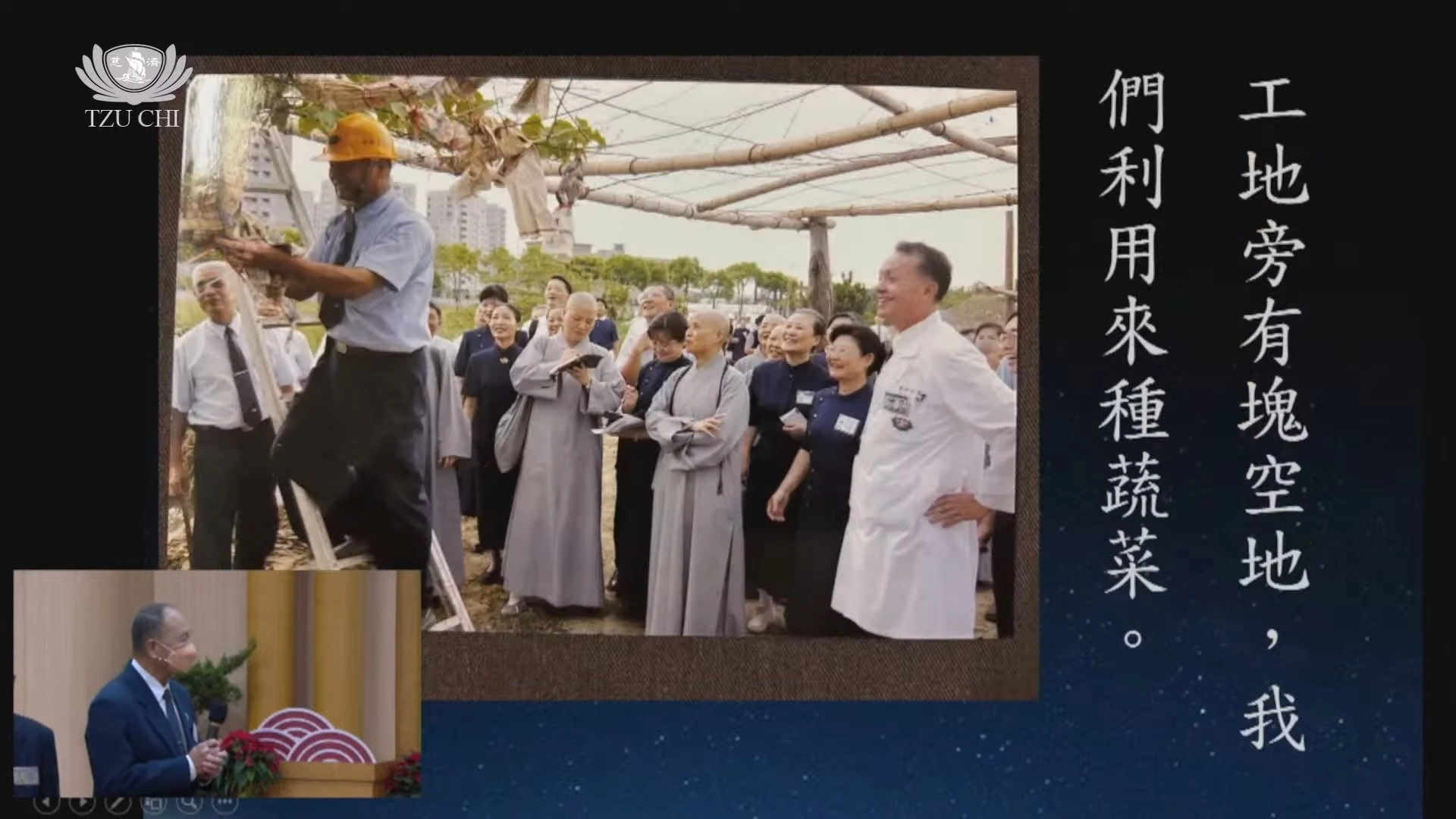

何賢能利用工地旁的空地種植蔬菜,每天為工人供應蔬食餐點,傳遞對環保與生命的關愛。(圖片來源:螢幕擷取畫面)

工程緊鑼密鼓不斷地推進,每天都有不同的面貌,何賢能感到彷彿佛教經典中所說的「寶塔從地湧現」,令人激動不已。

回想當年,慈濟帶動了獨特的工地文化。他利用工地旁的空地種植蔬菜,並實行工地垃圾落實回收,每天為工人供應蔬食餐點,無論是簡單的豆腐湯,還是香氣四溢的素炒飯,從工地到工人,慈濟都在落實身心靈的環保,並傳遞對環保與生命的關愛。每當工人們得知上人要來時,大家都特別高興,而上人也會親自前往工地和工人話家常。

護持正法,初心如磐,永續畫作

青草伯鄒清山師兄將裝滿青草茶的茶桶送到慈院大廳批價等待區與大眾結緣。(攝影:劉志銘)

林淑靖的公公鄒清山已經九十歲,從工地建院開始,三十六年來志心始終不輟,依然每日親自熬煮青草茶,送到醫院供奉給每位大德。當年被林淑靖牽在手裡四處奔波募款的兒女,如今已經成家,他們無私奉獻的精神依然深深扎根,一家四代同堂來到現場,媳婦已經大腹便便,臉上洋溢著幸福的笑容,即將迎來新生命的誕生,也是愛與善的延續。

參與建設的何賢能已屆八十歲高齡,天天薰法香、聽上人開示,逢人便說佛法,發心度人,力邀有緣人加入慈濟成為上人的弟子。他每天到醫院做醫療志工,持續守護著這座醫院,他發願緊隨上人的腳步,永不脫隊,並將這分愛與關懷,帶到每一位病患身邊。

回憶彷若昨日重現,護持正法的道心不退。從荒蕪的甘蔗田到慈濟醫院的慈悲燈塔,這幅畫尚未結束,隨著每一位志工的奉獻,愛與善的筆觸繼續在歲月中延續,成為世世代代不朽的畫作。

(2024年12月21日嘉義區溫馨座談)

Line客服

Line客服