文.釋德澡

我的父親廖定師兄,於二〇二四年十月十七日捨報,無病無痛,在家中安詳自在而終,享壽八十八歲。十月二十三日,三位精舍師父與我帶領約三十位慈濟人誦經祝福;十月二十四日,逾七十位志工來參加告別式,送父親最後一程,祝福他圓滿此生。

廖定師兄(右)和廖許雪(左)支持德澡師父(中)選擇修行之路,一家人是至親更是法親。(圖片來源/釋德澡提供)

父親是霧峰的農夫,一位市井小民,平凡得不能再平凡了,不過自一九九八年投入慈濟後,生命從此不同。近十七年前,我準備回靜思精舍修行時,父親叮嚀「一切要守好規矩」,母親提醒「要人人好」,也就是與人人結好緣,我謹記在心,不敢或忘。我出家前夕,一位常住師父跟父親說:「我們這裡『很做』喔。」父親很巧妙地回答:「她就是在家做不夠,所以來精舍要做來補。」這是父母親的教育與智慧。

進入如來家,平常只能打電話關心俗家親人的生活,但父親總是非常歡喜,道再見時,他鼓勵我:「好好修行,祝福你早日成就道業。」這是父親對子女最好的祝福與期許,我會刻入心版,讓他安心。

◎把輸的贏回來,愈陷愈深

投入希望工程景觀工程的廖定師兄(左),因而參加培訓受證且戒除賭博惡習。(圖片來源/釋德澡提供)

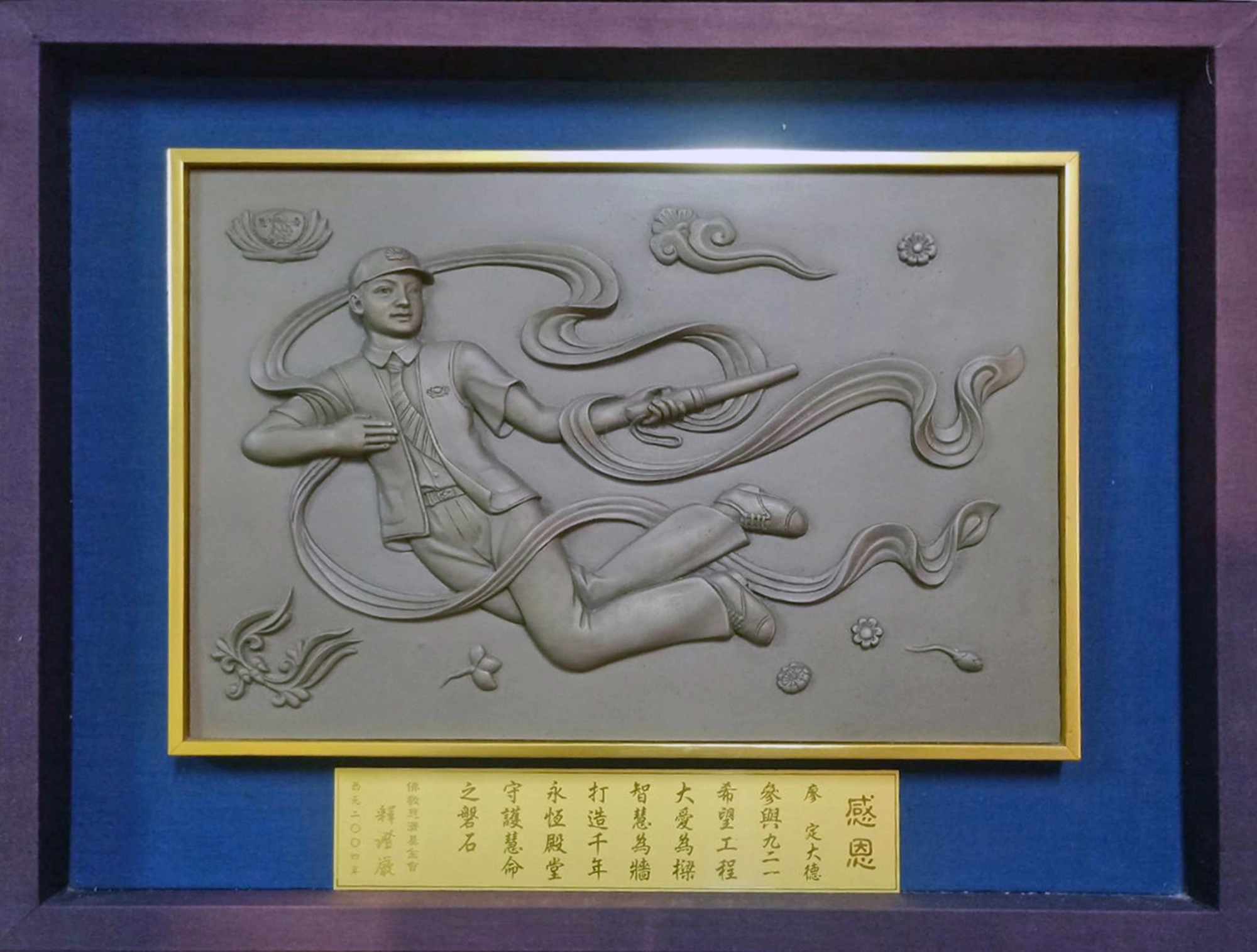

一九九九年九二一震災,中部學校受損嚴重,師生進到組合教室上課。父親聽聞上人呼籲:「教育是社會的希望,要趕快把學校蓋好,讓孩子們早日回到教室,免受風吹日曬之苦;有好的上課環境,教育才不會斷層。」父親感佩上人的慈悲大愛,因此勇猛精進,二、三年間殷勤於「希望工程」景觀工程、鋪連鎖磚,不論寒冬酷暑,「幸福」付出,累計了一百二十個工作天。二〇〇五年一月六日,他受證慈誠隊員,同時得到上人頒發「飛天獎」。

父親殷勤於「希望工程」景觀工程、連鎖磚的鋪設,不論寒暑,「幸福」付出,累計了一百二十個工作天。二〇〇五年一月六日,得到上人頒發「飛天獎」。(攝影/釋德澡)

當父親接受「飛天獎」的銅製獎座並感恩上人後,轉身準備下臺,這時上人立刻將他請回來,原來還有「合影」的福報。那一刻,我感到無比欣慰,也深深以父親為榮。當我看到上人為他別上慈誠證,我淚眼婆娑,這一天等了好幾年。為什麼這樣說?因為父親年輕時好賭,沉迷大家樂和六合彩,甚至輸掉了田產,也失去了妻兒的信任。

2005年1月6日,廖定師兄受證慈誠隊員,同時得到上人頒發「飛天獎」。(圖片來源/花蓮本會提供)

但在我心中,他是標準的好父親,不抽菸、不喝酒,照顧家庭,而且非常疼我。有一段時間他在臺北工作,一次返家,買了一件花色洋裝及一雙淡紫色的包鞋給我,當時小學的我,經常穿著到學校炫耀。又,我高中在外求學,父親買了最好、最暖的棉被及生活用品,並在開學前一天載我到校,讓我能安心就學。這些畫面一直縈繞在我腦海,心中充滿了父親對我的愛。

其實,父親很有善根,善良的心行動於外。逢年過節,他會給鄰居孤苦的老者紅包,也加入慈善會,經常騎著機車在大街小巷發放油、米等。正因為這樣的善根和善念,在梁世建師兄及我的資深委員阮真敏師姊的接引下,父親投入了環保法門,並且愛上這保護大地的工作。隨著投入愈深,他愈加懺悔自己過往的貪,「贏了想要贏更多,輸了想要贏回來」,這樣的心情起伏讓他苦不堪言,也差點輸掉家人的愛。他說自己就像破銅爛鐵,是人家不要的東西,「感恩上人回收、再製,讓自己找到生命的依止處。」

臺中朝陽科技大學響應四川地震與緬甸風災募款活動,廖定師兄(右)與志工走入校園,呼籲大家參與「慈濟川緬膚苦難,大愛善行聚福緣」募款行動。(攝影/楊木根)

父親一直不敢參加培訓,因為一旦受證,就要信守承諾,堅守十戒。二〇〇二年我培訓委員時,和他約定:「當我培訓時,您來分會做香積給我吃;您培訓時,由我承擔香積。」

一次上人行腳臺中,適逢慈誠委員培訓日。早上五點多,我們就到了分會。當天培訓課程結束後,父親見到我,含蓄地娓娓道出他與上人互動的情形。當時,上人用完午膳,來到廚房感恩大家,一位志工說:「今天師兄來得比較少。」剛好父親站在廚房玄關,當上人踏上階梯時,輕輕拍了拍父親的肩膀說:「這裡就有一位師兄。」父親向上人合十感恩。

雖然父親的欣喜沒有形於外,但上人拍拍肩膀的鼓勵,讓父親決定接受慈誠培訓。

廖定師兄(右一)協助臺中分會的香積工作。(攝影/楊木根)

◎至誠懺悔,把家人愛回來

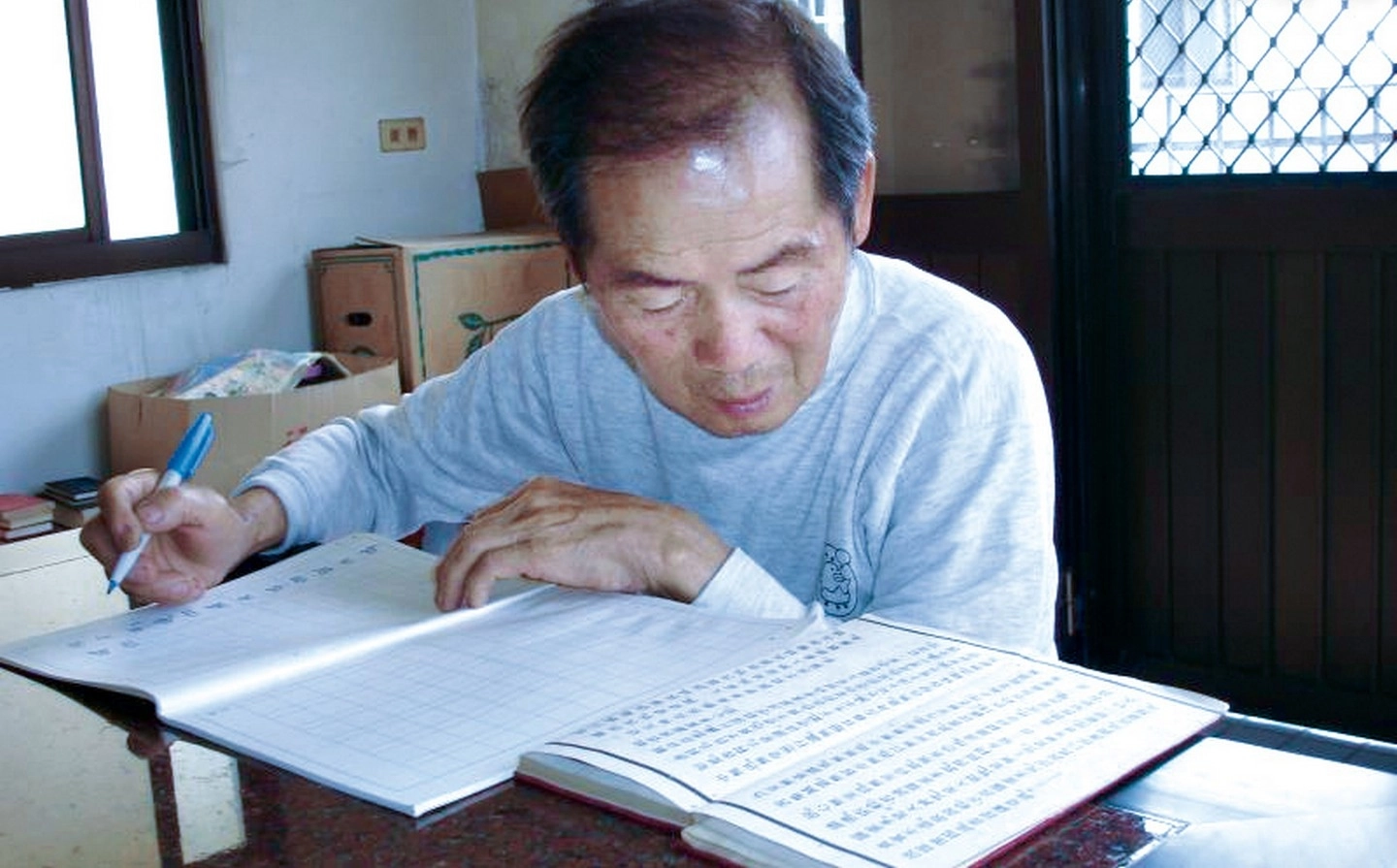

生於一九三七年的日治時代,父親斷斷續續地未能完成小學學業,因此識字不多。培訓期間,每月要寫一篇上人著作的讀後心得,對他而言這並不是一件輕鬆的事。當時,他要求我幫他寫,我義正辭嚴地告訴他:「自己的心得要自己寫,這樣才會進步。」有時上人若以國語開示,父親有些聽不懂,於是他從環保站回收國小一、二年級的課本,從注音符號學起,反覆抄寫中文或經文。日復一日用心習字,他說:「有八成的字已經看得懂,也聽得懂上人的國語了。」

在上人的教法中,父親更懂得因緣果報的道理。「戒是無上菩提本」,他開始做早、晚課,拜八十八佛,並誦讀《四十二章經》、《無量義經》、《彌陀經》、《普門品》等;由於視力越來越弱,他決心熟背所接觸的經典,除了《無量義經》未全部背熟三品,其餘他都背得朗朗上口。假使晚間有慈濟活動,他於下午三、四點就做晚課。透過每日不間斷的念佛,懺悔再懺悔,他不僅得到心靈的平靜,更希望得到子女的諒解,原諒他過往的荒唐與迷茫。

受日本教育的廖定師兄於2003年培訓慈誠時,大約只聽得懂百分之二十的國語,為了要聽懂、看懂證嚴上人的法,開始學習國語。(攝影/釋德澡)

父親的荒唐,最苦的是我的母親。父母親胼手胝足,努力打拚,除了祖父留下的田地,自己也置產,兩人耕耘一甲多的稻田。在二期稻作期間,他們又種植美濃瓜,過程非常辛苦與繁瑣,在豔陽下採收、整理,隔天一大早送到市場批發。這林林總總,都是為了支撐和添補食指浩繁的家業。

母親廖許雪是傳統的婦女,勤儉持家,總是把最好的留給子女。然而,她攢下的錢,經常被父親拿去賭博。母親的眼淚只能往肚裡吞,「女人菜籽命,嫁雞隨雞,遇到了,就要認命。」這是母親面對逆境的韌力。

父親曾帶給母親痛苦,但自從父親與我加入慈濟後,母親已經釋然,並感受到前所未有的幸福。「感恩上人,讓我的人生有了希望。你們去做慈濟,我做後盾,讓你們沒有後顧之憂。」

年輕時是勤快的農夫,廖定師兄也將這分特質用在做環保。(攝影/黃進登)

哥哥身為長子,對於父親曾經的執迷耿耿於懷,無法放下。田產沒了,不是他心中的痛,而是覺得父親不重視他、不愛他。四十多年前,哥哥退伍那一天,他一大早高高興興地從澎湖搭飛機返臺,經過臺北和臺中,輾轉搭車回到霧峰,已是晚上九點多。那時鄉下的夜間沒有車班,他便打電話到叔叔家,得知父親竟然正在賭場,完全忘了要接他回家。「我事先已寫信告知回家的日子,他還是沒日沒夜地賭博。我當兵二年,只回家二次,難道兒子退伍他不歡喜嗎?」

天下沒有不是的父母,也沒有不愛子女的父母。曾聽母親分享,小時候哥哥深夜發高燒,雖然沒有交通工具,父親依然背著他徒步求醫,這分父愛,無可替代。

父親加入慈濟並痛改前非的轉變,哥哥看在眼裡,雖然他們之間沒有太多交談,但哥哥也努力改變自己,終於喊出塵封已久的「爸爸」二字。「爸,吃飯了。」或是囑咐姪子去請阿公用餐。這一切的轉變,正是父親至誠懺悔與感恩所帶來的轉機,希望哥哥從此放下心中的怨。

臺中縣大里、霧峰、烏日社區歲末祝福,廖定師兄身手矯健地站上鐵製高腳坐椅,協助搭帳棚。(攝影/釋德澡)

哥哥非常爭氣,與嫂嫂勤於事業,撐起家業,絕對有能力在外購屋。但在母親往生後這十年間,哥哥對父親不離不棄,善盡奉養責任。雖然偶有意見不和,但孝順的嫂嫂會扮演潤滑劑的角色,讓氣氛平和。而大姊、二姊及妹妹則經常回娘家陪伴父親,讓他的晚年沒有遺憾。

◎體諒他人難處,只有感恩

做環保是父親的最愛,「一天沒做,就像缺少了什麼。」每天早上五點前,他便會抵達慈濟霧峰環保教育站,先整理佛堂,向佛菩薩敬茶、禮拜等。一次薰法香,他聽到上人開示:「要感恩別人的付出,不要計較。」讓他起了懺悔心,「當別人不能做到最後,應該有他的難處。」

廖定師兄戒掉賭博惡習,天天用心做環保。(攝影/釋德澡)

父親曾跟我分享,他不僅最早來到環保站,也一定善後將環境整理得乾乾淨淨才回家。對於那些晚晚來、早早走的人,雖然他口中不說,但心裡多少有些計較,難免會嘀咕。但是聽到上人的叮嚀,他反思人人都有家業、事業要打拚,能在上班前來做環保,已經很不容易。他理解到,即使每天只有幾分鐘,也能積少成多;要感恩這點點滴滴的付出,一起把垃圾變黃金,成為護持大愛臺的大力量。

我也和父親分享,慈濟是從五毛錢起家,如今慈濟世界國際化,「不要輕視人人一點點的力量,每人每天奉獻五分鐘、十分鐘,一年就能累積多少時間。」父親因此不再比較、不去計較,只有感恩,在菩薩道上更加精進,法喜充滿。

執與迷,有時千軍萬馬也拉不回,唯有自己覺醒,再加上善知識拉一把。父親賭博近半世紀,但上人的教法及慈濟人的陪伴與鼓勵,讓他重生,贏回心地風光。相信「實修勤做」這顆善種子,已入父親的八識田,帶到來生;更相信,他乘願再來時,也是行在慈濟的菩薩道上,實修勤做,初心永恆。

(取自第697期慈濟月刊)

Line客服

Line客服