文.林淑懷

愛心竹筒雖然都是點點滴滴的小錢,但匯集起來能幫助無量的苦難人。(圖片來源/劉怡芬提供)

慈濟志工募心募愛,不因五十元小錢而懈怠,只因「我願意、我也要」走入店家;即使被拒絕、被大聲、看不好的臉色也心甘情願,為淨化人心。

草屯區新受證委員洪月蓉,從小跟著媽媽做生意,看媽媽經常利用業餘做善事,捐米捐物資給弱勢家庭,還撿回收賣錢買水泥幫助補路。洪月蓉提到,媽媽做生意已經很忙了,仍利用空檔與鄰居們一起去發物資給貧苦的人,造就她長大想要幫助人的心願。走進慈濟後,更積極參與募愛心竹筒幫助需要的人。

草屯區新受證委員洪月蓉(右一),感恩資深志工陳美惠(左一)、王麗玉(中)一路來的陪伴和照顧。(圖片來源/洪月蓉提供)

培訓中洪月蓉不小心車禍,手斷了,心情低落。明明可以騎車做很多事情,卻因此讓先生為照顧她變得更忙;到店家說慈濟只能用走路,拿竹筒、收竹筒回到財務繳款,有很多的不方便,有時也會起無明,仍因「我願意」而不停歇。

資深志工陳美惠知道後,經常給予鼓勵,並請先生洪啟芬將診所的小地方,提供給她作愛心竹筒的轉運點。每次竹筒收回後,陳美惠協助將其帶到財務組繳納,再將空的竹筒帶回來給她。洪月蓉感恩地說:「她把我當作自己的家人在照顧和陪伴,點滴都在心頭。」

陳美惠致力於培育新人,讓洪月蓉深受感動。洪月蓉多年前從朋友口中得知,慈濟草屯共修處每週三晚上共修《法華經》,於是一個人每星期三去參加拜經,因而認識陳美惠。這段因緣使洪月蓉參加委員培訓,進而受證委員,讓她更有信心走入店家介紹慈濟。截至11月10日,已有一百五十家店鋪允許洪月蓉放置愛心竹筒。

洪月蓉從小跟著母親做生意,即使送愛心竹筒常被拒絕,但她總說:「沒關係。」(圖片來源/螢幕擷取畫面)

「上人,我做了很歡喜。」從小做生意,見過很多客人,也了解客人的心態。卻在送竹筒時,被很多店家拒絕,甚至不好臉色。儘管這樣,洪月蓉坦言「沒有關係。」離開前,還對店家說:「有緣會再來,你要給我機會,才能幫助更多的人。」堅持信願行。

洪月蓉與上人分享她在邀約過程中,三個溫馨感人的故事......

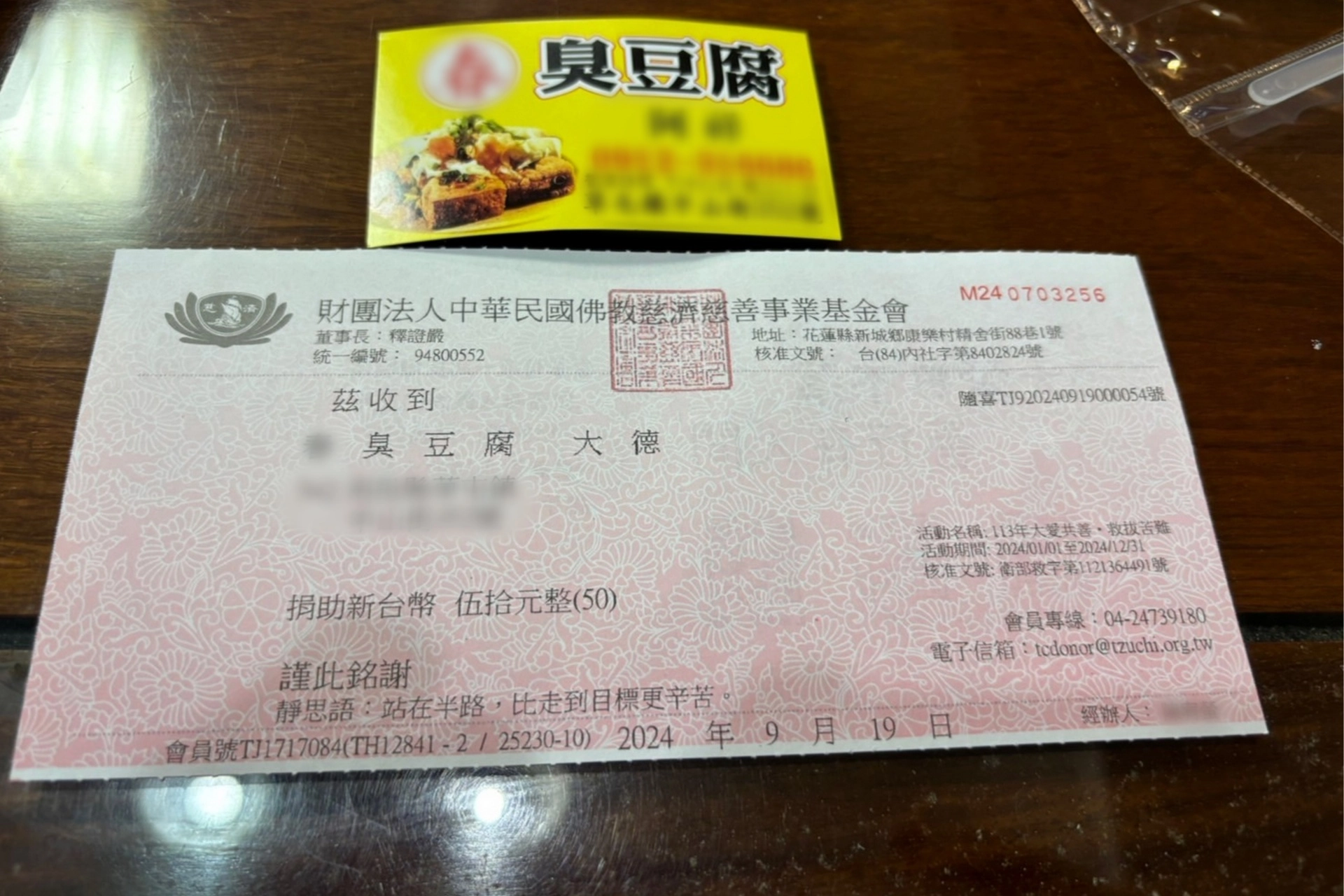

走進賣臭豆腐的店家,洪月蓉說,「老闆,請問可以讓我放慈濟愛心竹筒嗎?」

「不方便喔。」老闆隨手從抽屜拿出五十元遞給洪月蓉,好似志工是來化緣的,便催促她趕緊離開。

然而,洪月蓉並沒有立即走出店家。她將老闆給的五十元收起來,閒聊幾句後,道感恩:「謝謝,我會送收據過來給你。」

儘管店家只捐款五十元,財務組仍開立收據。(圖片來源/洪月蓉提供)

「種下的善因,來日可見成果。」雖然五十元數目不大,但相較於慈濟草創時期「五毛錢的力量」,卻已經大了十倍。洪月蓉非常珍惜與老闆的這分因緣,便將這五十元帶回,捐到慈濟功德海。

幾天後,老闆拿到捐款的收據時很開心,也對志工不因小額捐款而怠慢表示欽佩。「老闆,有機會的話,請讓我放竹筒,好嗎?」離開前,洪月蓉不忘再次詢問。老闆隨即回答,「好,好。」

她滿心期待老闆這顆善的種子,有一天能發芽。

還有賣服飾的老闆娘,平時在店裡就有放愛心竹筒的習慣,竹筒旁邊還放著一些手鍊。只要客人投下善款,就可以隨手取走一個手鍊。洪月蓉問:「這些都是妳自己做的嗎?」老闆娘回答說是買的。洪月蓉讚歎道:「這麼有愛心的老闆娘,我一定要邀請她來做慈濟志工。」

至今已完成一百五十家愛心竹筒的洪月蓉(左二)說:「回到花蓮更了解慈濟理念,會繼續一直募竹筒愛心商家,越做越歡喜。」(攝影/曾富春)

第三家,她對這位老闆說:「可以讓我放愛心竹筒在店裡嗎?我們一起來做愛心幫助人。」沒想到老闆聽後回答:「我已經等你們很久了。」聽到這句話,洪月蓉既不捨又感動,回應道:「抱歉讓你久等了。」

原來,志工送竹筒到店家的訊息早已在大街小巷傳開,這位老闆知道後,一直在等待志工的到來。

洪月蓉感慨道:「這麼好的人,竟然讓他等了那麼久。好在我們來了,才有這份善因緣。」

老闆很高興並親切地答應洪月蓉邀約:「以後有什麼活動,我會來邀請你參加。」這對新受證的洪月蓉來說,增添了不少信心。她感謝老闆的愛心,並表示:「我會持續地募心募愛,對的事要一直做。」

◎別人可以 自己也可以

新受證委員劉怡芬分享,雖然經常遇到挫折,但絕不輕言放棄。(圖片來源/螢幕擷取畫面)

苗栗區新委劉怡芬,去年(2023)參加《無量義 法髓頌》經藏演繹,演到菜市場五毛錢「我也要」那一幕印象深刻。10月培訓課程中,草屯志工陳美惠分享富有愛心店的點點滴滴,劉怡芬聽了相當感動,「別人可以,相信自己也可以。」她發願:「要在苗栗頭份推廣富有愛心店,讓綠色竹筒遍滿頭份的大街小巷,讓每個人都知道,小錢也可以行大善。」

苗栗開始推動時,劉怡芬利用下班後晚上的時間,到平常互動的店家邀約,店家也很快答應,讓她學習如何說慈濟做慈濟。

劉怡芬謹記:「走進店家時,要面帶微笑,出口說好話。」但,還是經常遇到問題、被店家老闆拒絕。有時老闆口氣不好,她心裡也非常不舒服,甚至生氣,「為什麼老闆講話要這麼大聲?」「進入人群要行六度」上人這話瞬間浮上心頭,而且對的人要跟不對的人說感恩。劉怡芬忍住氣,面對所發生的大小事。

劉怡芬(右)將愛心竹筒送進美容院,老闆娘馬上投善款,讓銅板聲響亮。(圖片來源/劉怡芬提供)

有一對姊妹經營美髮店,原來很不認同慈濟,經過劉怡芬的解釋後,願意在她店裡放愛心竹筒。第一次去收款時,只收到幾塊錢。劉怡芬沒有放棄,因為這對姊妹很親切,平時對客戶很好,她便開始跟她們互動,見面就說,「開門見善,投入一個善念......」兩姊妹很感動,於是每天投入善念,現在收的竹筒越來越重了。

富有愛心店讓洪月蓉、劉怡芬廣結善緣,充滿法喜。發願要持續推動,不停地讓慈濟愛心竹筒愛循環、延續不斷。

聽到弟子分享,上人越聽越歡喜:「那麼的勤,為的那一念愛心,挨家挨戶去勸,不簡單。有心有願,送愛給這些愛心店家,還要繼續帶,把愛(廣傳)。最重要的是淨化人心,期待大家的力量要再增加。」

劉怡芬與就讀碩士一年級的女兒李冠儀,同時受證委員。(圖片來源/劉怡芬提供)

Line客服

Line客服