文‧釋德澡

二〇一八年元月,證嚴上人首次提出「壽量寶藏」的概念,鼓勵志工不要感嘆自己老了,要自我祝福,善用累積的經歷,回歸初心再出發,在有限人生中儲存無量智慧,把握生命,增長慧命!

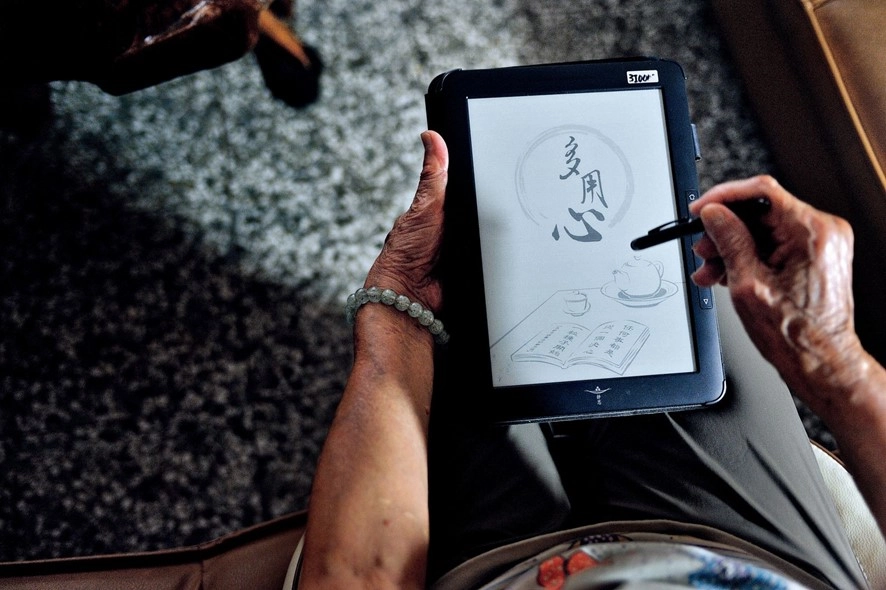

慈濟電子書的開機畫面就是證嚴上人叮嚀語:「多用心。」提醒弟子們,善用有限的人生增長無量慧命。(攝影/黃筱哲)

二〇一八年二月五日,上人終於回家了。二十七天的行腳,上人的面容有些許倦色,但可以看得出歡喜。翌日,上人在志工早會中,慎重地告訴大家,「壽量銀行」更名為「壽量寶藏」,期許人人將人生的前五十年寄存在「壽量寶藏」,重新用年輕的精神來投入付出的人生。

為什麼「壽量銀行」要改為「壽量寶藏」?上人表示,社會大眾對於「銀行」的印象是寄存、借貸融資的機構,提存的都是有數、有量;「寶藏」則沒有限量,且攸關慧命。

二〇一七年九月二十三日,上人講述《法華經.如來壽量品》經文,「我智力如是,慧光照無量,壽命無數劫,久修業所得」,提及我們的真如本性受到啟發,智慧就如燈光照耀,一燈便能破千年暗室。

「『壽命無數劫』就是智慧。」上人說,佛的覺性慧海是因為塵點劫以來在人群中的體會、付出,用現代語詞「智慧財產權」來詮釋,就能了解「壽命無量劫,久修業所得」的意義。

「佛壽無量,是什麼無量?是慧命無量。」上人進一步說明,期許人人善用時間,將有限的生命化為無限的慧命:「覺性無量,慧命無窮無盡,就是『壽量寶藏』的意義。」

◎付出到最後一刻

上人叮嚀,永遠保持年輕的心態面對菩薩道,「不要停滯,能說話我們就來說話,能做事我們就來做事,一定不要脫離人群。」(攝影/黃筱哲)

上人詮釋,既然覺性、法性無量,那麼「覺性年齡」就是永恆的,「要回歸法性的壽量,轉年齡的壽量為心靈的壽量。」然而人間有相,容易被數字造成我們心理的罣礙,而現出了老來的生態。

「期待大家存的是無量的智慧,而不是有限的數字。」二〇一八年元月行腳,上人鼓勵大家,不要認為自己老了,要自我祝福:「我們還健康,正是要做好事的時候。」

「若是一百歲,五十歲存給師父,現在也才五十歲。」上人說明「壽量寶藏」的真實意涵,「提起這樣的精神,在世間不是沒有用,而是很好用,因為正壯年、正中年、正少年、正青年,人人都還可以為地球、為天地付出,為苦難的人間『菩薩所緣,緣苦眾生』。」

上人叮嚀,永遠保持年輕的心態面對菩薩道,「不要停滯,能說話我們就來說話,能做事我們就來做事,一定不要脫離人群。」

嘉義環保志工羅劉菜蕊向上人發願:「我要做環保,做到最後一口氣;寧願做到死,也不要病死在床上。」(攝影/郭富美)

就像今年八十八歲的嘉義環保志工羅劉菜蕊,做環保已經二十九年了。她與一大群環保菩薩向上人發願:「我要做環保,做到最後一口氣;寧願做到死,也不要病死在床上。」

這給上人打了一針強心劑:「這是為我提氣,為我打氣。」上人發願並深深期許自己:「我要不斷一直說、一直說,要說到最後一口氣,不要放棄任何一個與師父有緣的人。」

上人說,自己是第一號推銷員,人人踴躍響應「壽量寶藏」,瞬間大家都年輕起來了。「我存了五十年,我現在才三十多歲而已,就是當初做慈濟的第三年。」上人盼望大家利用累積的經歷,回歸當初的年輕再出發,「一路走來,我還要再回歸在那時候;所以,撐著也要撐著。」

◎慧命記憶始終在

二〇一八年三月六日,上人講述〈分別功德品〉時開示:「五十歲藏在『壽量寶藏』,這個『五十』就是慧命啊!」走入慈濟,會合人事物利益人群,一次次無所求付出,種種真實經驗藏在內心,「這就是慧命,就叫做記憶。」

壽量寶藏如同浩瀚星空,慧命隨歲月延續。(攝影/黃筱哲)

「一期一期的壽命就像開道鋪路一樣。」二〇一七年九月二十二日,上人開示〈如來壽量品〉經文,身是載道器,利用這個身來載道,與道同行:「道成長我們的慧命,而我們的慧命是化為無量的壽命,來來回回。」

「壽量寶藏」就是我們的慧命,而我們的真如本性是從什麼時候開始?二〇一七年九月二十四日,上人表示,「從〈化城喻品〉就一直告訴大家,無法去考據我們的生命源頭,也無法考據我們慧命的始終,所以也無法知道真如覺性是歷盡多少的時間過來的。」但上人斬釘截鐵要我們體會:「道理回歸於真理,真理叫做『覺性』,即是『真如本性』、『法性』。」這真諦始終都在。

「把五十歲存起來,是要將五十年的人生經驗轉為慧命,不要受限於歲數,充分發揮生命良能。」上人期許:「要將經驗傳承給中生代或年輕一代,但不是不做了,要持續在團體中付出並陪伴大家。」

◎願力精神不能退

德慈師父初期做手拉胚時只是單純一念心,後來在製作過程中激發了他的藝術天分與興趣。(圖片來源/花蓮本會)

「三十五歲,是我正勇健、是我正拚、是我正『做』的時候。」我們的大師兄德慈師父,今年八十五歲,他將上人「第一代弟子就要徹底犧牲」的教示,修行五十五年以來拳拳服膺。

雖然已八十五歲高齡,慈師父每天仍努力不懈,將靜思法脈的精神注入於他的陶藝作品中;最令人感佩的是,他將「勤行道」的精神發揮得淋漓盡致:「在精舍一天,就要為常住付出一天。」

早期精舍,常常吃了這一餐不知下一餐在哪裡。初期,慈師父做手拉胚只是單純一念心,「為了還債,以減輕常住的負擔。」漸漸地,在製作過程中,激盪出他的藝術天分和興趣,並與團隊研發了「宇宙大覺者」等具法脈精神的「法品」。

剛開始研發鏤空的陶燈(無量心燈)時,一天做不到一個,因為力道還拿捏不準。下手太重,作品很容易破掉;力道不夠,又刻不出燈中精舍模型的精神。慈師父說:「這與菩薩行中道一樣,才能體會過程的風光。」

因為甘願和堅持,慈師父天天以初發心的願力,將克己、克勤、克儉、克難的精神,灌注在「陶瓷法品」中。(攝影/陳秋香)

在陶藝坊的一個小角落,慈師父專注雕刻「宇宙大覺者」的面容,心似乎完全與佛相通,對周邊的境界完全置身事外。因為甘願和堅持,慈師父天天以初發心的願力,將克己、克勤、克儉、克難的精神,灌注在「陶瓷法品」中。上人曾經讚歎慈師父的一念堅持:「他這樣用心地捏啊捏,也讓他捏出了一片天地。」

一念心堅持做對的事,一念心難行能行,永保初發那念為常住付出的心,慈師父感恩有這樣的因緣,「雖然體力有時不能作主,但初發的精神永遠不退。」這不可思議的因緣,讓慈師父在生命中有源源不絕的「壽量寶藏」。

悲心無量,智慧無量,「壽量寶藏」存著我們的人生經驗、慈悲與智慧,昇華中再轉為我們無盡的慧命。在人生的劇本中,我們法入心、法入行,在人群中發揮生命的意義,付出無求中化為精彩、閃亮的慧命,相信上人與我們師徒慧命的臍帶,一定生生世世緊緊相連,靜思法脈、慈濟宗門的慧命也必定源遠流長。

(摘錄自2018.8.1第621期慈濟月刊)

Line客服

Line客服