文.吳亞馨

「白露」是二十四節氣中的第十五個,2024年9月7日是白露的開始,象徵天氣正式轉涼。這天,花蓮當區的慈濟志工帶來豐富的分享內容與證嚴上人溫馨座談。

◎慈三代慈四代 代代愛傳承

「慈三代,代代相傳」的精神,由黃義峰、林永森和徐政裕三個家族,分享小時候跟著祖父母一起在靜思精舍的點滴事。這些慈三代均秉持著「慈一代」的願,守護心靈的故鄉──靜思精舍,並認真地走在慈濟菩薩道。

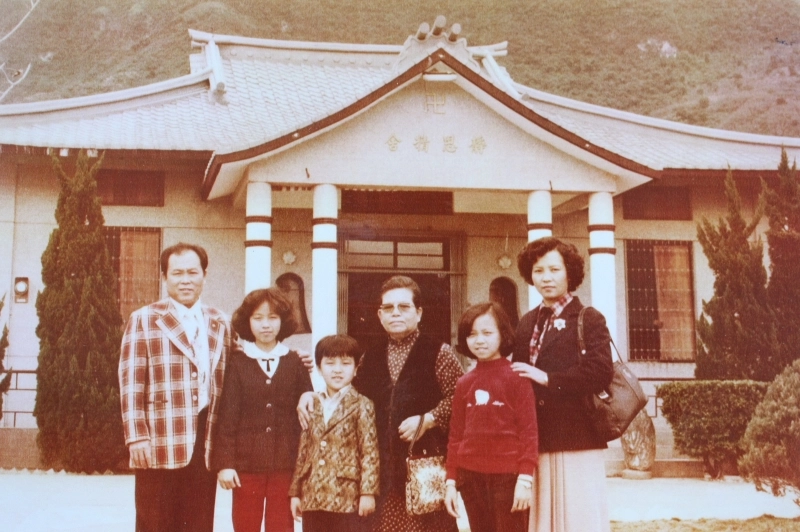

花蓮資深委員林美玉師姊(中)與兒子林瑛琚(左)、媳婦簡美月(右)和孫子林永森(左三)等三代合影於靜思精舍大殿前。(圖片來源/林永森提供)

「阿媽是林美玉委員,編號10號,上人賜法號靜得。小時候,我們跟著阿媽一起來到精舍......」現年五十歲的林永森,從小在靜思精舍長大,自幼稚園時期,一直到小學五、六年級,經常與長輩一同進精舍。

「以前這邊有很多小魚,就會好奇,而且天氣熱,直接跳到水池裡面去玩水,順便抓魚,覺得好玩,但是會被大人阻止,之後就被罰站。」林永森回憶起小時候調皮,被罰站在大殿前的情景。今天,他特地帶來阿媽早期受證的法船恭呈上人,象徵著以愛「船」家。

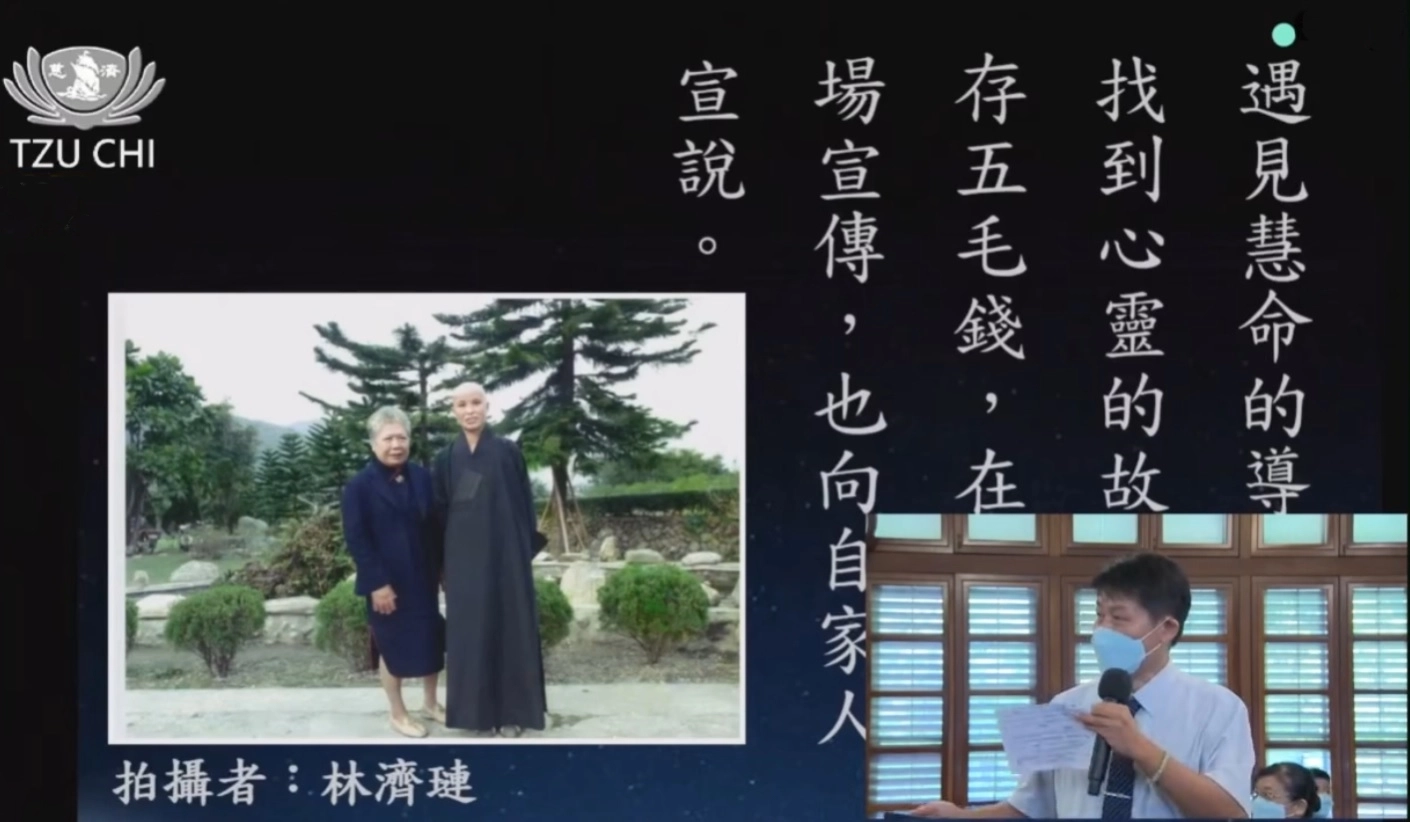

徐政裕以祖母徐林寶鳳師姊(左)的遺訓「留財不如留德」、「人事之間有量就有福」為座右銘,並祈願這分智慧代代相傳。(圖片來源/螢幕擷取畫面)

另一位慈三代的徐政裕,也是從小在多位精舍「姨母」的陪伴和引導下長大。這次,他帶著未來的慈四代及同修蔡雅雯一同分享。他以祖母的遺訓「留財不如留德」、「人事之間有量就有福」為座右銘,並祈願這分智慧代代相傳。

綽號「大猴子」的徐政裕(左)服務於慈濟的醫療志業,喜歡攝影的他,閒暇之餘也積極投入人文記錄的領域。(圖片來源/徐政裕)

「慈濟在那個時代,我們的長輩時代就是這樣做,這就叫做故事、歷史。過去的都是歷史,所以將五、六十年前的歷史,讓他們在線上聽得到,資訊很清楚。他們這樣就能夠有歷史在傳,故事聽到感動,他們能夠再說,所以這叫做『弘法利生』。」上人慈悲開示,並歡喜地表示,慈濟已經傳承到第四代了。

◎人文真善美 報真導正傳美善

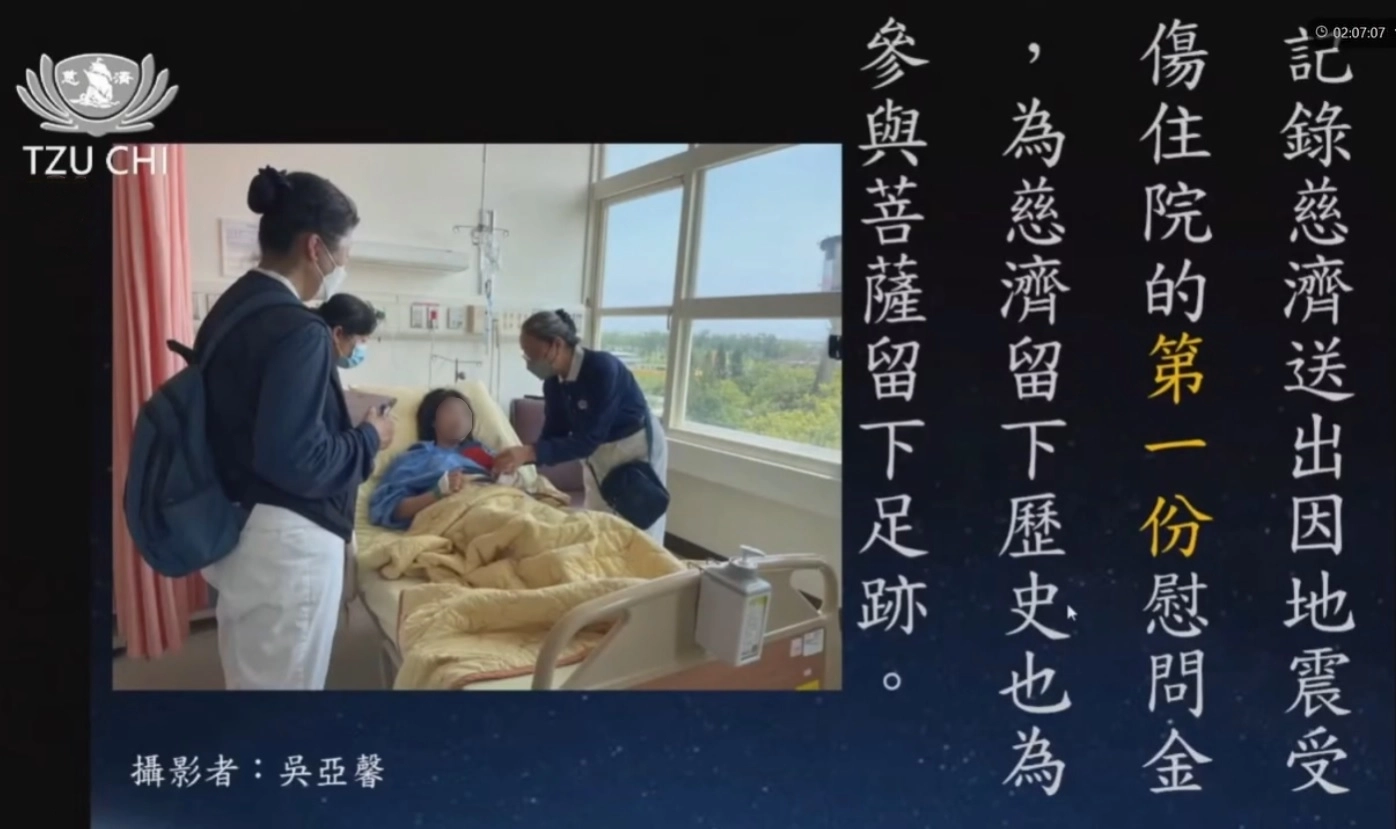

花蓮0403地震時,吳亞馨師姊記錄了因地震受傷住院的「第一份慰問金」。(圖片來源/螢幕擷取畫面)

慈濟創立至今已五十八年,走過的歷史和足跡,因為「代代傳承」、「弘法利生」而得以如實記錄。在這記錄過程中,需要攝影、錄影和文字的運用,因此上人為負責記錄的志工取名為「人文真善美」,其意為報真、導正、傳美善,而上人正是第一位人文真善美。

我承擔花蓮區人文真善美多年,在記錄過程中,見證了菩薩足跡、慈濟關懷苦難人、災難事件、法親關懷等許多慈濟人付出的點點滴滴。

在與上人的溫馨座談中,我分享了0403地震時,慈濟送出因地震受傷住院的「第一份慰問金」,以及全臺修繕團隊留下的菩薩足跡。而2024年8月13日的法親關懷紀錄中,九十六歲的楊月美師姊和九十五歲的吳美燕師姊,分別在8月20日及28日往生。

靜思精舍師父前往花蓮慈院關懷吳美燕師姊,德惇師父並餵她吃東西,而她也以點頭和鼓掌回應師父。(攝影/石喚文)

當我得知吳美燕師姊的助念訊息時,心中無比震撼與感傷,因為13日才和精舍的德惇師父、德宿師父、德瑋師父,以及慈濟志工、宗教處同仁和人文真善美一同前往花蓮慈院關懷她,並送上上人的祝福。

會客室投影幕播放著人文真善美製作的回顧影片,瞬間將師父和志工們的思緒,帶回到當天法親關懷的現場......

「您認得我嗎?」「吃一口好嗎?」德惇師父輕聲地與吳美燕師姊打招呼,並餵她吃東西,而她也以點頭和鼓掌回應師父。我心中不禁感慨「無常」的來臨如此迅速,除了震撼和鼻酸,還有一種「好佳哉」的感覺,因為我們盡到了真善美的本分。當天圖、文、影三合一記錄了整個法親關懷的過程。

◎為慈濟留歷史 為菩薩留身影

在人文真善美中體悟見苦知福、莫忘初衷,為慈濟留存歷史,為菩薩留下身影。(攝影/周幸弘)

「很長壽、意無顛倒、心無貪戀,也佩服無疾病,輕安自在,修行就是這樣,念念都是善,實在是很感動。」觀看完由真善美所錄製的吳美燕師姊的影帶後,上人祝福這兩位資深弟子。

此次的法親關懷紀錄,讓我深深感受到上人想要為弟子留下「自我生命盤點」的生命故事,以及來不及的迫切心情。

在人文真善美的記錄中,我體悟到見苦知福,亦會秉持莫忘初衷,為慈濟留存歷史,為菩薩留下身影。此時的我,深刻覺得身在慈濟宗、身行慈濟事是很有福氣的人。

Line客服

Line客服