文.施金魚

「我常在想,慈濟人為何付出無所求?」移民署中區事務大隊南投收容所的黃士嘉隊長為了尋求答案,參加了五月份在花蓮舉辦的「靜思生活營」。三天的課程,開啟了他生命中的另一扇窗。

6月21日下午,證嚴上人與南投志工溫馨座談。應草屯志工洪啟芬及陳美惠夫婦之邀,黃士嘉隊長、陳俊輝分隊長與前保安警察第一總隊王育群副總隊長蒞臨臺中靜思堂,分享他們參加靜思生活營的感動。

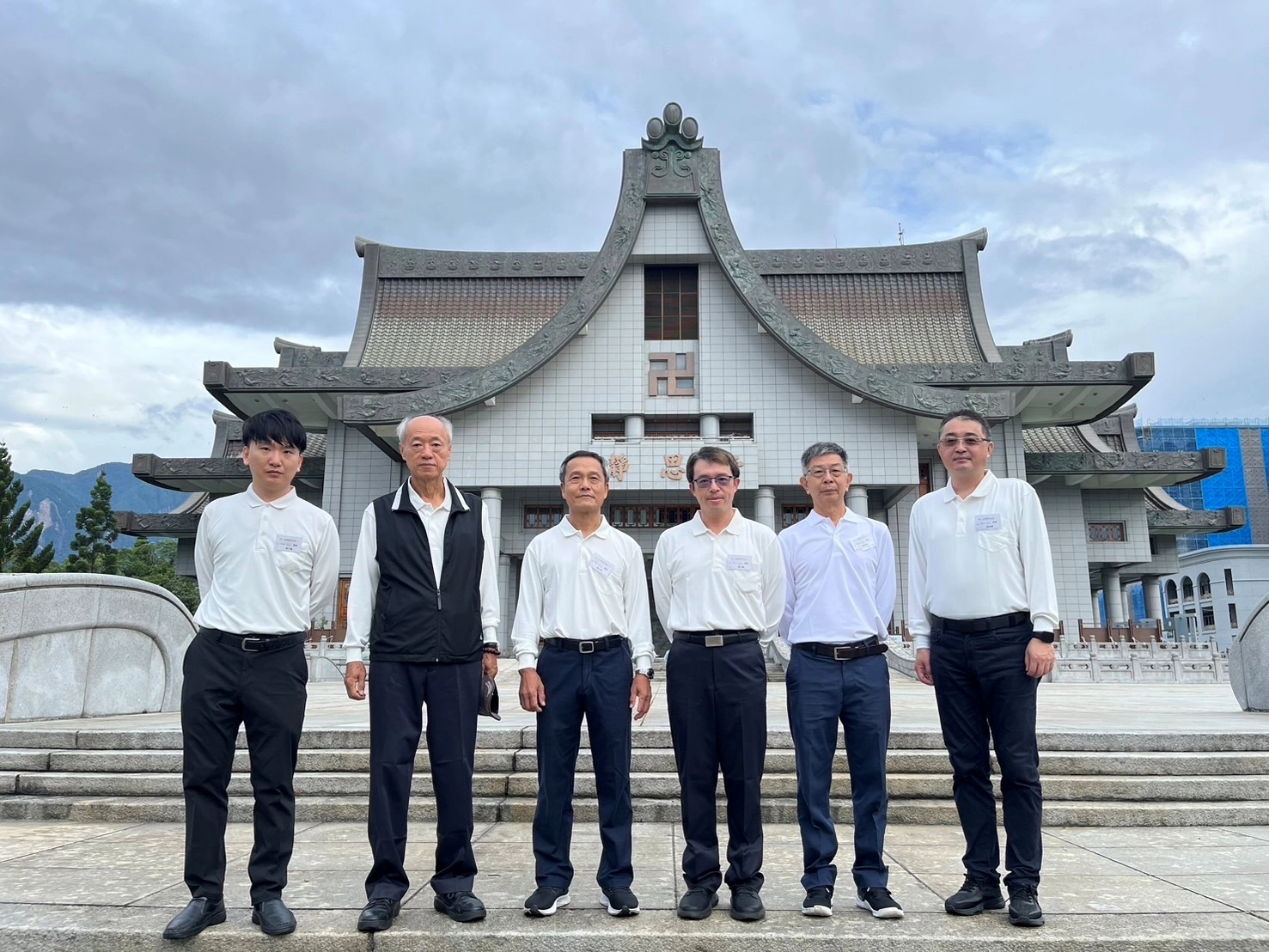

黃士嘉(右三)、陳俊輝(右一)和王育群(左二)來到花蓮靜思堂參加靜思生活營。(圖片來源/黃世嘉提供)

◎義診愛灑 見證無私奉獻精神

2009年四月,移民署南投收容所成立,次月,慈濟人醫會走入南投收容所舉辦義診,解決諸多失聯移工因不具健保身分,或財務困難而無法就醫的困境。除了每月固定的義診外,若有前往洪啟芬醫師的診所就醫,也都提供免費的醫療服務。草屯志工也經常走入所內愛灑,帶來溫暖。

黃士嘉透過照片回顧慈濟人在所內的各項活動──義診時全體虔誠《祈禱》帶給他的感動、受收容人於浴佛時的觸動,以及端午、中秋佳節時,志工帶來滿滿的祝福。一幕幕溫馨的畫面,深深烙印在他心中。

每逢端午、中秋佳節,草屯志工總是會帶著應節的禮物祝福南投收容所全體人員。溫馨的畫面,深深烙印在黃士嘉(左六)心中。(圖片來源/洪啟芬提供)

「義診與愛灑活動,不但治癒了他們的身體病痛,也撫慰了他們不安的心靈。」黃士嘉隊長親身參與這些活動,見證了慈濟人無私奉獻的大愛精神,以及受收容人滿滿的感恩與感動。

「細數十六年來,收容所總共收容了將近四萬五千人,而與慈濟結緣的,就高達一萬一千人左右。」黃士嘉感恩慈濟人,在這些異國遊子離臺前給予關懷與幫助,讓他們能帶著這分愛回歸故鄉。

講師顏博文執行長以一張圖表簡介慈濟的使命、願景及實踐法門,讓黃士嘉找到了慈濟人付出無所求的答案。(圖片來源/黃士嘉提供)

為了尋求慈濟人為何付出無所求的答案,黃士嘉在精舍巡禮中,看到師父們「一日不做,一日不食」的生活實踐;講師們豐富的課程內容,無不感動且受用。當慈濟慈善事業基金會顏博文執行長以一張圖表簡介慈濟的使命、願景及實踐法門時,那一刻,他找到了答案──「一生無量」,因而產生了如此宏大的志業。

「在有限的生命裡,我們能不能、來不來得及達到『一生無量』?」黃士嘉不斷沉思。他感恩洪啟芬為他解惑:「只要加入慈濟,成為善的種子,就可以接引再接引,讓更多的人行菩薩道,成就『一生無量』。」

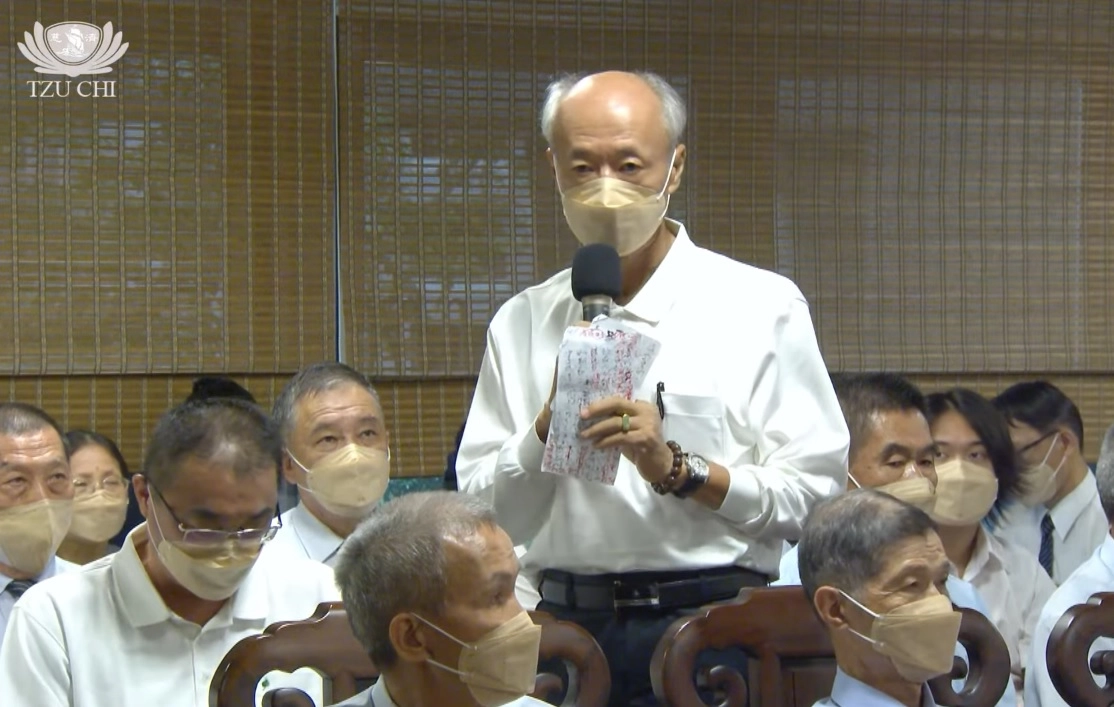

黃士嘉(中)自許未來會繼續與慈濟人一起在收容所撒下善的種子,激起愛的漣漪,讓善延伸與循環。(圖片來源/螢幕擷取畫面)

「在認同慈濟將近十六年之後,參加了靜思生活營,真正認識了慈濟。」圓緣時上人的開示,「時間擋不住、無常擋不住,所以行善要及時。」深深觸動了黃士嘉的心弦。回家後,全家都加入了慈濟會員,他也計畫申請加入大體老師的行列。

黃士嘉發願未來會繼續與慈濟人一起在收容所撒下善的種子,讓所有即將返國的異鄉遊子們,帶著滿滿的幸福與感恩回到家鄉,繼續成長茁壯,達到善的延伸與循環。

◎行善行孝現在不做 更待何時

參加靜思生活營,陳俊輝在靜思精舍前歡喜留影。(圖片來源/陳俊輝提供)

陳俊輝分隊長於2015年來到南投收容所服務,也因為慈濟義診的因緣,認識了洪啟芬夫婦。

原本無肉不歡的陳俊輝,由於草屯志工到收容所推廣素食,菜色好吃又便宜,吸引他嘗試吃素。雖然一開始有些不習慣,但他逐漸體會到吃素是一種健康的生活方式,是對生命的尊重,也是對地球的愛護。

2020年12月13日,南投草屯聯絡處舉辦社區歲末祝福,陳俊輝(左二)分享自己每天茹素,重視大地與體內環保。(攝影/蔡金旺)

陳俊輝感恩洪啟芬夫婦在營隊期間的陪伴,以及隊輔吳碧松無微不至的照顧,並從課程中獲得滿滿的收穫。尤其令他感動的是大體老師的奉獻,他們無私地將遺體捐贈給慈濟大學,供醫學系學生得以實體學習,為未來畢業後能拯救更多需要幫助的人作出貢獻。

此行,陳俊輝聽到上人開示「行善行孝不能等」而有所領悟:「現在不做,要等到何時?行善行孝,不僅能為人間營造祥和之氣,也能讓自己的人生走上正道。」這樣的領悟指引他未來的方向:「總而言之,要把握時間累積善,讓今天的好習慣延續到來生。」

◎造福社會 活出生命的意義

王育群(前排右二)對慈濟的感謝之情溢於言表,對於慈濟人真誠的接待,讓員警身心靈得到放鬆,工作績效也因此提升。 (攝影/林萬教)

「我非常感謝上人,為我們警察成立了慈警會,照顧我們警察同仁的身心。」在警界服務四十三年,退休已有兩年的王育群,對慈濟的感謝之情溢於言表。

他回憶起在臺中市第六分局服務期間,因轄區治安複雜,員警面臨極大的工作壓力。他經常帶領同仁到東大園區參訪、茶敘,甚至舉辦戶外會報。員警們感受到慈濟人真誠的接待,彷彿置身世外桃源,身心靈得到放鬆,工作績效也因此提升。

靜思精舍巡禮,王育群在落羽松步道留存住珍貴回憶。(圖片來源/王育群提供)

「這次靜思生活營,我跟太太一起參加,是非常難能可貴的一個機緣。這三天的研習,給我最大的啟示,就是重新思考我的生命意義。」課程中,最令王育群感動的也是「無語良師」。

「這些大體老師捨小愛成就大愛的精神,用『人固有一死,或重於泰山,或輕於鴻毛』來形容再貼切不過。」王育群強調,他們在生命最後一刻,依然造福社會,值得所有人省思和效法。

王育群表示,大體老師在生命最後一刻,依然造福社會,值得所有人省思和效法。(圖片來源/螢幕擷取畫面)

王育群也分享了上人為照顧花東偏遠地區的弱勢民眾,籌建花蓮慈濟醫院的經歷令他感動。雖然當時募款金額距離所需經費有很大差距,眾人也都認為不可行,但上人依然堅定信念。最終,在上人「信己無私,信人有愛」的精神感召下,克服重重困難,圓滿完成這項重大工程。「這表示,一個人的生命力只要有心,就一定能化不可能為可能,也就是上人所說的『對的事,做就對了』。」王育群找到了生命的意義。

◎彼此成就 人生最快樂的事

上人殷殷叮嚀:「對的事,要日日做;對的路,要步步走。心心念念,要度好人,入人間,這樣才能造福人生。」(圖片來源/螢幕擷取畫面)

「我們在人群中,人人成就我,要問自己,有沒有成就別人?人間假如彼此都有成就,這就是祥和社會,就是人生的極樂,最快樂的事情。」上人期勉大眾。

「時間分秒的消逝過去,但是人的愛心不斷地啟發。」上人誇讚志工洪玉哖百歲了,現在心還在慈濟,兒子媳婦也是愛有傳承。「這就是開始的起步,步步踏實,人人口口相傳。不論是走的路、講的話、想的法,都是善。所以行善、行孝,造福人間,這是最完整的教育。」

上人殷殷叮嚀:「我們要記得,對的事,要日日做;對的路,要步步走。心心念念,要度好人,入人間,這樣才能造福人生。」

Line客服

Line客服