文‧陳洪蘋

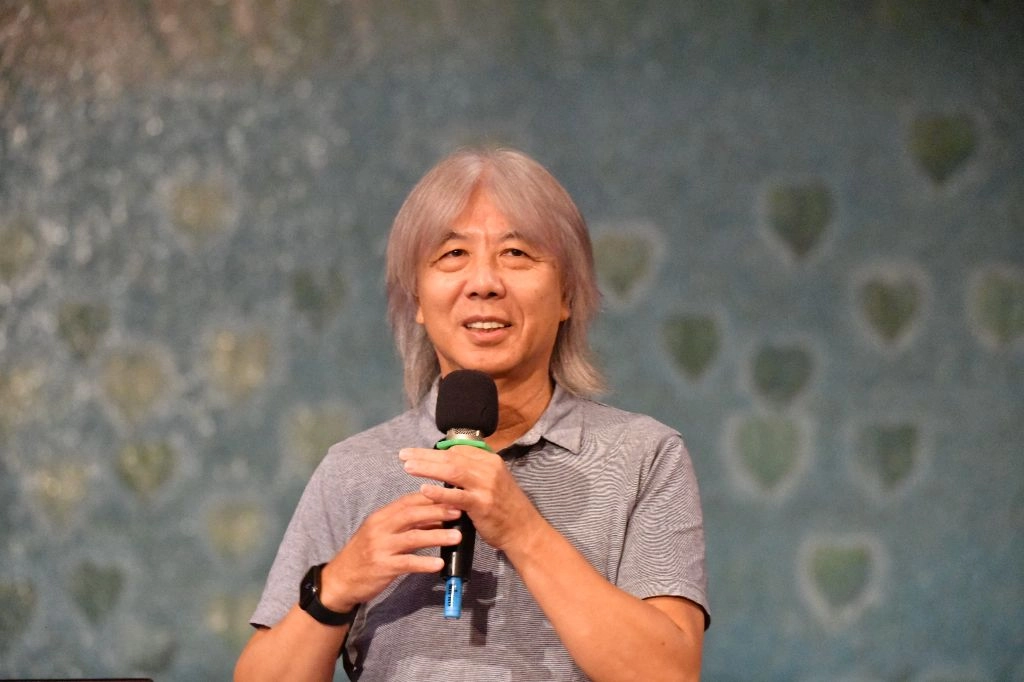

李壽全老師分享為慈濟創作歌曲的靈感來源與其中的轉折,一路走來已過了三十年。(攝影/蕭寂興)

1993年,知名音樂家李壽全老師為慈濟醫學院(慈濟大學前身)寫校歌,一路走來,已經過了三十年。2023年9月23日「傳承靜思法脈,弘揚慈濟宗門」志業體同仁精進共修上,他細說為慈濟作曲的心路歷程,並分享了創作靈感的來源與其中的轉折故事。

◎為慈濟醫學院校歌作曲

李壽全表示,以創作校歌的方式參與慈濟醫學院的誕生,有種特殊的感情,感覺真的很不一樣。(攝影/林昭雄)

當年慈濟請李壽全協助作曲時,他的內心十分恐慌,心想:「這是多麼大的一件事情,絕不是像寫歌曲那麼的隨便,而且又是醫學院的校歌,很大的一個任務。」被問及寫一首歌曲要多少酬勞時,他更表示:「不用談錢,寫得出來最重要,其他都不重要了。」

此曲由賴西安老師作詞,意義非常深遠。歌曲第一段「醫海遼闊」非常莊嚴,第二段「杏林廣茂」則較柔和,李壽全運用大調和小調的變化,呈現莊嚴又慈悲的氛圍。「很快完成這首歌曲,為了讓學生一開學就能夠唱。」李壽全更自費找來樂團進行編曲和錄音,並將其製成卡帶。當時慈濟醫學院第一屆的學生,每位都收到了這首歌的卡帶。

2011年9月9日慈濟大學新訓典禮,邀請慈大校歌的作曲者李壽全老師前來教唱校歌。(攝影/張進和)

第一屆開學典禮,李壽全也特地前來參加。當時,有幾件溫馨的事讓他印象深刻,由於校舍在開學典禮前幾天才完工,地面到處都是水,為了確保典禮順利進行,不知有多少位慈濟志工跪在地上,努力地將地面抹乾。

之後,李壽全又聽到引導參觀的志工說:「各位菩薩,以前你們捐的錢,是幫助蓋醫院救人,現在要蓋醫學院,我們要培養醫生去救人。」這句話,從他聽到的那刻起,至今仍無法忘懷。

「你們捐的錢,我可以培養醫生來救人。」當新店要蓋慈濟醫院時,那畫面、那場合也是一樣的。當時,眼前是一片片的荒地,但慈濟志工和會眾強調著:「我們要在這裡蓋醫院。」經過一段時間,醫院終於在那片土地蓋了起來。

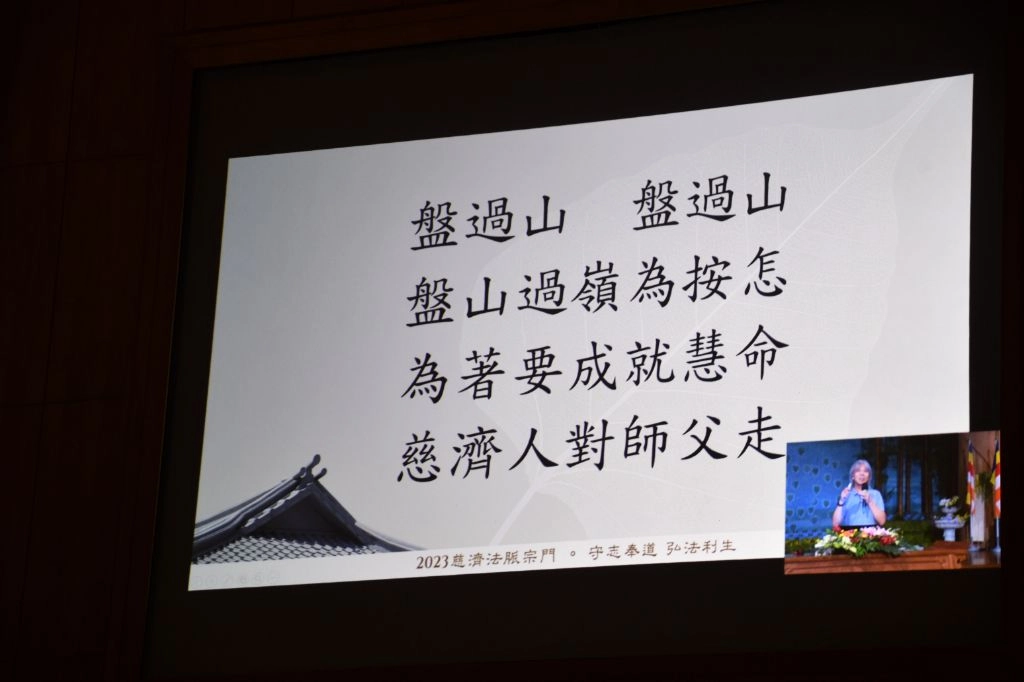

◎花蓮慈濟醫院的歌《盤山過嶺》

李壽全以花蓮慈濟醫院建院的故事,譜出了《盤山過嶺》這首歌。(攝影/蕭寂興)

花蓮慈濟醫院建成後,上人於2008年請李壽全為它寫首歌。那時,他以自己會的慈濟語彙,編寫了一首歌詞呈給上人。上人將歌詞放在桌上,為他講述花蓮慈濟醫院建院的故事。李壽全聽完故事後,在回臺北的路程上,一路思索著該如何將故事寫成歌詞。

突然間,他想起自己小時候住在九份礦區,鄰居生病必須送到山下醫院急診時,會將門板拆下當作擔架扛去醫院,或搭火車前往鄰近醫院就診。因此,他決定以「盤山過嶺」的場景作為這首歌的開端。

《盤山過嶺》分為三個階段來詮釋。第一段,寫送病患就醫的盤山過嶺;第二段,描述慈濟人從全臺各地前來花蓮與醫院蓋起的盤山過嶺;最後,講述花蓮慈院建院後,患者只需憑藉醫生的處方,便能夠盤山過嶺到全臺其他院所繼續接受治療。

花蓮慈院慶祝啟業36周年院慶,醫護同仁及志工合唱《盤山過嶺》,回顧證嚴上人發願在臺灣東部建院的長情與艱辛。(2022/08/17;攝影/鍾懷諠)

「臺灣東邊的海岸,日頭浮海先照著山,人口無多人講後山,尚欠病院起在這......」歌詞最後一句,「慈濟人對師父行」更讓人愈唱愈有精神。

歌詞原本寫的是「臺灣東邊的海岸,日頭『出海』先照著山」,但上人表示,花蓮的太陽都是從海上「浮」出來。於是,歌詞便改為「臺灣東邊的海岸,日頭浮海先照著山」,使得這首歌能夠呈現更美的畫面。

「一禮拜兩擺十五冬」這句歌詞,講述了上人舉辦義診的故事。那時,上人和李壽全說:「我十五年的義診,一句話就這樣帶過去了」。這就是歌詞有趣的地方,利用數字的趣味性,讓人更有印象。而「慈濟人對師父行」,雖然當時許多志工都不贊成蓋醫院,但上人決定要做,大家做就對了。

◎為海外慈濟人寫歌《飛越地平線》

馬來西亞檳城靜思書軒舉辦「飛越地平線」音樂分享會,音樂製作人李壽全師兄蒞臨分享。(2012/04/26;攝影/杜蕙希)

《飛越地平線》這首歌的靈感,來自當時李壽全在美國與臺灣通電話,由於訊號不佳,他不得不到室外接電話。當他抬頭看到月亮,想著臺灣那一端也能看到,因此月亮成為兩地的連接點;而海外慈濟人若要來到臺灣,必須搭飛機飛越地平線。

「白雲、藍天飛越地平線,這是我最初的心念。任何時間、任何地點,我會珍惜這分緣。雖然分隔著海洋,層層的高山,您的心像明月,指引我的方向......」這首歌或許是慈濟歌曲中較輕快的,但每當海外慈濟人回來唱這首歌時,卻時常流下感動的淚水。

◎《永遠的紅溪河》跨國不分宗教、種族的大愛

原本充塞垃圾的紅溪河,透過慈濟和當地人的協力清理後,逐漸展露寬廣清靜的本色。(攝影/蕭耀華)

2002年,印尼發生嚴重水患,雨季造成大面積的水災。儘管印尼是回教國家,但慈濟人與當地社會、政府、軍方攜手合作,共同解決了這場災難。就這樣,慈濟在印尼播下了種子,直到現在,有了大愛電視臺、學校和醫院;而這次事件,除了跨越國界、宗教和種族,更留下了美善的紀錄。

2003年的救援過程中,上人將當地的企業家找回精舍,開始聚焦如何解決災情。包括清理垃圾、消毒,以及展開房屋和學校的建設,最後建立了大愛電視臺。

《永遠的紅溪河》,以四個時期來訴說。以1998年印尼發生的排華事件為起點,再十年、十年的往前推算舉證,寫下了紅溪河的故事。

慈濟志工探望印尼居民及紅溪河現況,並帶動團康活動。(2003/08/24;攝影/王運敬)

「晚風輕輕掠過,寧靜的紅溪河,銀色月光親吻孩子,熟睡的臉頰,微笑的嘴角,夢著希望的明天,那是一九七六年的五月,我是希望的河流,我是寧靜的河流。」描述對未來的憧憬。

「污水悄悄流入,黑暗的紅溪河,廢物慢慢漂過,居民驚訝的眼神,深鎖的眉頭,嘆息無奈的明天,那是一九八六年的五月,我是無奈的河流,我是黑暗的河流。」述說對未來的失落。

「夕陽火紅燃燒,憤怒的紅溪河,遠處硝煙瀰漫,人們猜忌的心靈,惶恐的面容,憂慮仇恨的明天,那是一九九八年的五月,我是仇恨的河流,我是憤怒的河流。」發生排華暴動事件。

「大雨瘋狂灑落,哭泣的紅溪河,河水無情淹沒,曾經溫暖的家園,沈重的腳步,走入絕望的明天,那是二〇〇二年的雨季,我是絕望的河流,我是哭泣的河流。」寫出印尼水患事件。

這首歌用了很多人身上的部位跟河流來對應,河流跟人一樣,這是敘述它所遇到的遭遇,這四個期間就像成、住、壞、空。

◎《無量法門》最短也最難寫

2019年北區環保志工領證暨精進研習,全體演出《無量法門》手語。(攝影/陳坤富)

《無量法門》這首歌,每個字都很重,李壽全一直想將其譜成歌。幾次的隨師,從臺北搭火車到花蓮,他坐在上人的後面,心想與上人如此靠近,應該寫得出來吧!但事實上,最短的歌往往最難創作。

有天早上,李壽全忽然從夢中驚醒,因為夢到自己與上人頂禮,但上人卻拂袖而去。當他來到工作室時,發現那張寫著三十二個字的紙條仍在桌上,那一刻,他靈感迸發,寫出了這首歌。「靜寂清澄,志玄虛漠,守之不動,億百千劫,無量法門,悉現在前,得大智慧,通達諸法。」

李壽全憶起,有次上人來到新店慈濟醫院,醫護人員及師兄師姊正唱著這首歌,上人問他:「這首歌這麼多人在唱,有什麼感覺?」李壽全答道:「這首歌,是屬於大家的。」也因為這首歌的因緣,隔年他開始陸續創作《無量義經》的〈說法品〉、〈功德品〉、〈德行品〉等歌曲。

◎莫拉克風災,上人勉勵的句子譜成《慈悲的心路》

2009年11月28日海外培訓委員慈誠精神研習會上,邀請莫拉克受災鄉親分享;來自災區的志工雙手合十,齊唱《慈悲的心路》。(攝影/林昭雄)

「真的很感動有這種機會為慈濟人創作寫歌。」2009年莫拉克風災及小林村事件,志工前往災區救援,面臨了各種困難,上人講了幾句話勉勵志工。當時,呂慈悅師姊問李壽全:「你要不要為這幾個句子寫首歌?」

「十在心路」譜成歌曲後,成為現在的《慈悲的心路》。李壽全以這首歌和大家共勉:「在苦難中長養慈悲,在變數中考驗智慧,在艱難中激發韌力,在繁瑣中學習耐性,在複雜中欣賞優點,在理想中追求進步......」

許多人問,寫了這麼多慈濟歌,是如何寫出來的?李壽全表示,只要想著上人,想著這音樂跟上人是不是契合?像不像上人走路的樣子、像不像上人講話的樣子......如果大家做慈濟時,想著上人,就知道該怎麼做了。

Line客服

Line客服