圖文/梁玉燕(加拿大)

八十七歲的屘姑心血來潮,電邀子姪輩回故居走走。那天,我和兄長,以及其他堂、表兄弟姊妹們,共三十幾人齊聚「大鞍」三合院;這是我一甲子前的出生地,一座讓我日思夜念的老舊宅院。

九十三歲身子硬朗的嬸嬸,看到大家歸來笑得合不攏嘴,口中也念著好久沒見的幾位後生晚輩,就像母親惦記著子女般,一樣的盼望,同等的慈藹。

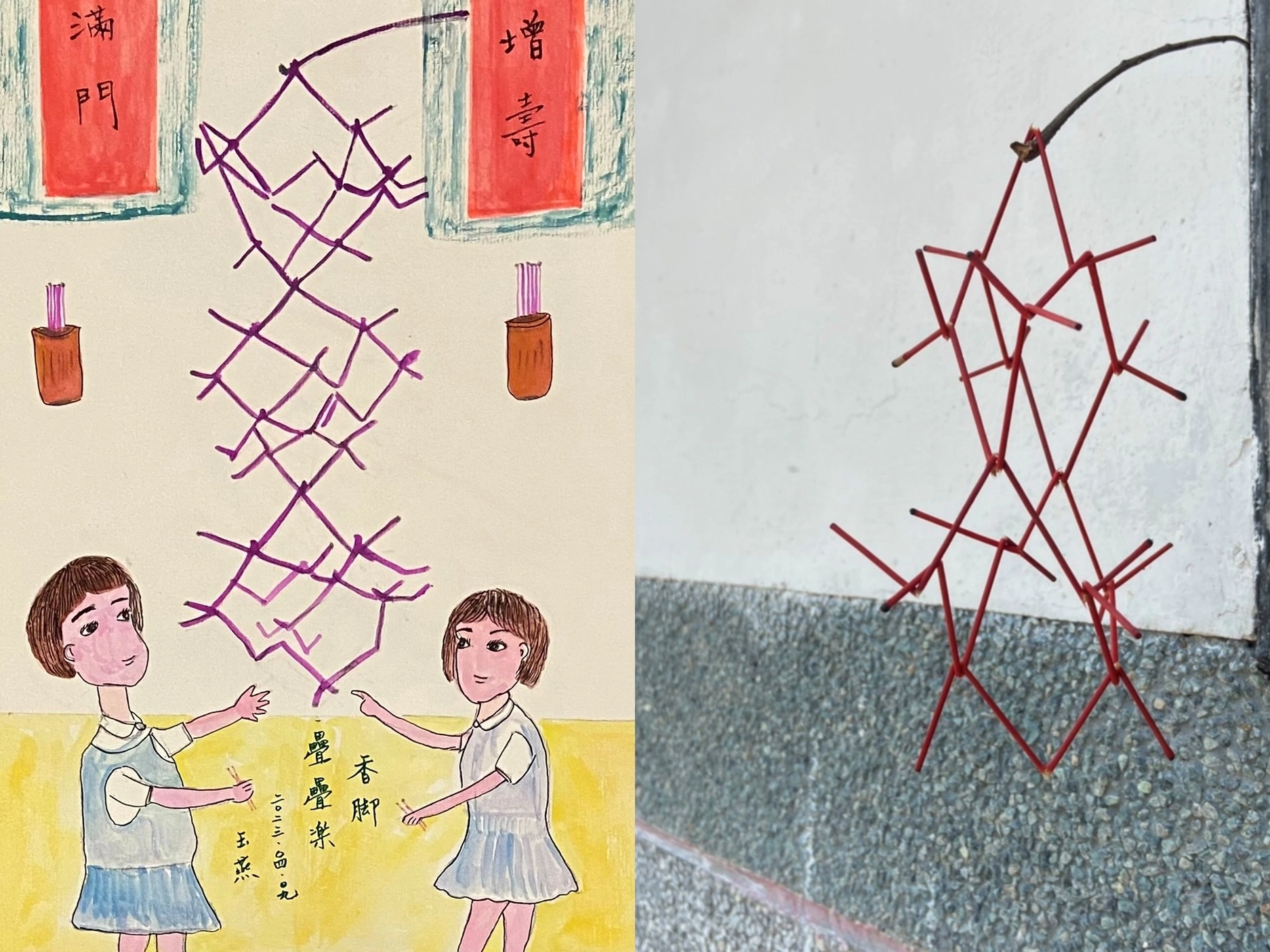

大家屋前屋後逛逛走走,試圖找尋記憶中的遺跡。那種滿朱槿的圍籬、院前的桂花樹和橄欖樹、屋後的石磨,以及山坳下的古井......而我,從祠堂大門兩側瞥見一對半尺長的竹管掛在牆上,裡面插著許多燒過的香炷,我們都稱它為「香腳」。

我的腦海,立刻浮現小時候用它來製作成玩具燈籠的畫面。

於是,我順手取下一把十來根的「香腳」,一一拗成W的型狀,再依序垂掛,使其左右平衡,再接二連三地一個、兩個、三個、四個,很快地完成一長串的燈籠。我將這燈籠展示給眾親人看時,有人毫無印象,有人一眼認出是「拗香腳」,那是埋藏在同儕記憶深處的古早童玩。

當年,家家戶戶經濟困頓,沒有餘裕買玩具,小孩子也都自行想方設法的找娛樂──玩手影、削陀螺、糊風箏、跳房子、筷槍、捉迷藏、騎馬打仗、跳繩、踢罐子、滾鐵圈、掀紙牌、玩彈珠、打陀螺、下圍棋、摺紙娃娃、踩高蹺、辦家家......

當下,感悟證嚴上人靜思語:「物質向下比,精神往上提。」族親們促膝談古說今,也提到這些童玩都是無價的,因為我們從看似單純的遊戲互動中凝聚親情,也玩出智慧;拙趣無窮,樂在其中。

Line客服

Line客服