撰文/ 陳美羿;攝影/詹進德、蕭錦潭

精美的無量心燈、竹節壺、大白牛車、宇宙大覺者......以及佛經經文、慈濟故事,都是慈師父創作的題材。(攝影/詹進德)

花蓮五月天。午後。「請常住穿著長衫,兩點四十分,在大殿前集合,準備接駕!」

多麼不尋常的廣播。透露著甚麼重大無比的訊息?「大師兄要回來了!」「慈師父要從醫院回精舍了!」有人輕輕地交談著,卻沒有一絲慌亂的景象。精舍靜謐如常。

表面淡定的我,內心湧起一陣陣莫名的複雜情緒,腦海裡浮現出慈師父的音容笑貌:「慈眉善目」、「如沐春風」......都不足以形容老人家給人的美好印象。

明靜和我並肩走著,不知要在何處「接駕」?「去陶慈坊?」「還是『喇叭口』?」兩人惴惴然,來到園區小徑路口,看見隨師的小林扛著攝影機在楓香樹下等候。我們也停下來,在樹蔭下。

「師姑,不要哭!」小林拍拍我,哽咽道:「您這樣,我也要哭了......」

因為眼疾開刀,遵醫囑戴著墨鏡,小林是怎麼發現我止不住的淚水的?

常住師父們魚貫走出來,安靜地排著隊,我們也回到精舍前。佛號聲響起,有人開始哭泣......

「來了!來了!」救護車在前導車引領下,緩緩的從山門口向陶慈坊開去。綠籬大樹掩映中的車隊裡,有大家敬愛的慈師父——他回來了!

車隊在陶慈坊暫停之後,順著菩提大道開到精舍前,院長、副院長打開車門,讓慈師父再看一眼靜思精舍。然後再從菜園進來,把慈師父請到醫務室的病床上。

明白了!這天午齋後,聽到志工說,上人在人文走廊「散步」,原來是在勘察慈師父回家的場地和動線。

這時僧眾已經集合到人文走廊,上人先進去和慈師父開示之後,常住五人一組進去和「大師兄」問訊、說話。其他人也在茶水區旁列隊,依序進去禮敬慈師父。

~~~

說實在的,淚眼模糊中,我沒有看清楚慈師父的模樣。出來以後,遠遠看到陶慈坊的職工和志工,不只彎腰合十,而是匍匐下跪。

一九八七年開始,慈師父的陶慈坊接引了不計其數的志工,有的是讓父母傷透腦筋的孩子,被慈師父「愛」回來,重塑人生。曾說慈師父「比我媽媽還媽媽」的蘇鈺珉,一走出來就失聲痛哭,無法控制。

陳貴珠、王琇珠、林麗琴......都是跟隨慈師父好幾年的貼心志工,大家哭成一團。

我進簡報室拿我的手機和錄音筆,因為前一天,慈濟月刊總編輯王慧萍請我協助採訪,要編寫一本慈師父的專書,陶慈坊的志工都在名單內。

怎麼?一眨眼他們全都不見了。於是我戴了帽子就往陶慈坊走去。

太陽還是耀眼。高高的麵包樹上,已經結滿纍纍的果實,它會一天天長大,然後變成餐桌上的美食。鳥鳴不停......剎那間,我停住,仰望藍天,迷惑了。

我叩問天地,人人心目中靜思精舍的「大迦葉」,慈譪的慈師父,如今示疾在病榻上,而「你們」,居然還是如此「如常」?

含著眼淚到達陶慈坊,大家都在忙,有人在噴釉、有人為佛像底座裝燈泡、有人貼瓶口的膠帶、有人裝箱、貼標籤,準備出貨......各盡本分,生活、工作如常。

「不管慈師父在不在,我們都會認真做,更團結,守護好陶慈坊。」不約而同地說:「我們要讓慈師父安心、放心!」

清晨的板聲、早課、早齋、灑掃、志工早會......精舍還是精舍,常住和志工作息沒有一絲異常。

慈師父還在醫務室,被醫護團隊和法眷們悉心看護。每天兩個時段,開放探視。回來的第二天,我陪著資深的花蓮師姊蔡秀梅和吳亞馨進去,看到慈師父似乎比前一天更好。

「慈師父!您要好起來喔!我再帶您去發電廠參觀。」五十多年前,任職電力公司的蔡秀梅,買了一打毛毯供養常住,第一個見到的就是慈師父。後來上人把毛毯轉送給照顧戶,成為慈濟歷史上的一段佳話。

九十歲的蔡秀梅唏噓道:「慈師父一直叫我『蔡小姐』,讓我覺得自己還很年輕。」

~~~

這一天(5/26)是國際衛塞節,是南傳紀念佛陀誕生、成道、涅槃的日子;「衛塞」也是月圓的意思。這次月圓恰有「超級月亮」和「月全蝕」,手機上大家都在傳遞月亮的消息和照片。

雖然也很想上三樓看月亮,因為多日的極限工作,體力不支,和衣躺下休息,沒想到朦朦朧朧就睡著了。

「鈴......」電話把我吵醒。「慈師父走了!」是明靜師姊來電。

「啊——」我大叫一聲,跳了起來。一看時鐘,已經晚上九點多了。

雖然不意外,但還是很難過。我梳整了頭髮,坐著默念佛號。要不要去精舍呢?現在去進得去嗎?

我想師父們一定不想勞師動眾,所以我沒有去精舍。打開電腦,開始工作。第二天到精舍,一如往昔,大家如常做自己的工作,彷彿甚麼事情都沒發生。

「昨天晚上,常住和志工主動分批來念佛,不到八小時,慈師父的大體就送到慈濟大學,將來要當模擬手術的無語良師。」聽到如此描述,我心裡反而升起無比的歡喜。

記得很多年前,政壇名人宋楚瑜的一條新聞讓人很感傷:夫人陳萬水癌末時,想要回家。但是宋楚瑜認為醫院才有專業人員照顧,所以沒讓夫人如願。

後來夫人過世了,宋楚瑜把骨灰帶回家,後悔莫及。後悔當初沒讓妻子在生前回家,在家安詳過世,相當自責。

慈師父能在捨報前四天,在醫護戒護下回到精舍,在他熟悉的環境中,周邊有相熟相知的法眷陪伴。可以聽到打板、早晚課誦、志工早會......想必他老人家會很欣慰、很安穩。「回家」,應該是每個「人生謝幕」時最好的安排。

捨報之後,又能如願地到慈濟大學當大體老師。慈師父事事如願,當無遺憾。

~~~

大雨過後,我獨上三樓露臺,高聳的中央山脈上,白雲潔淨到令人屏息,無盡的青天,無法形容的......原來「雨過天晴雲破處,這般顏色作將來」的詩句就是眼前的景象。

在陶瓷坊,凝視著青花瓷。想著慈藹的、笑瞇瞇的慈師父,現在,您在哪兒呀?

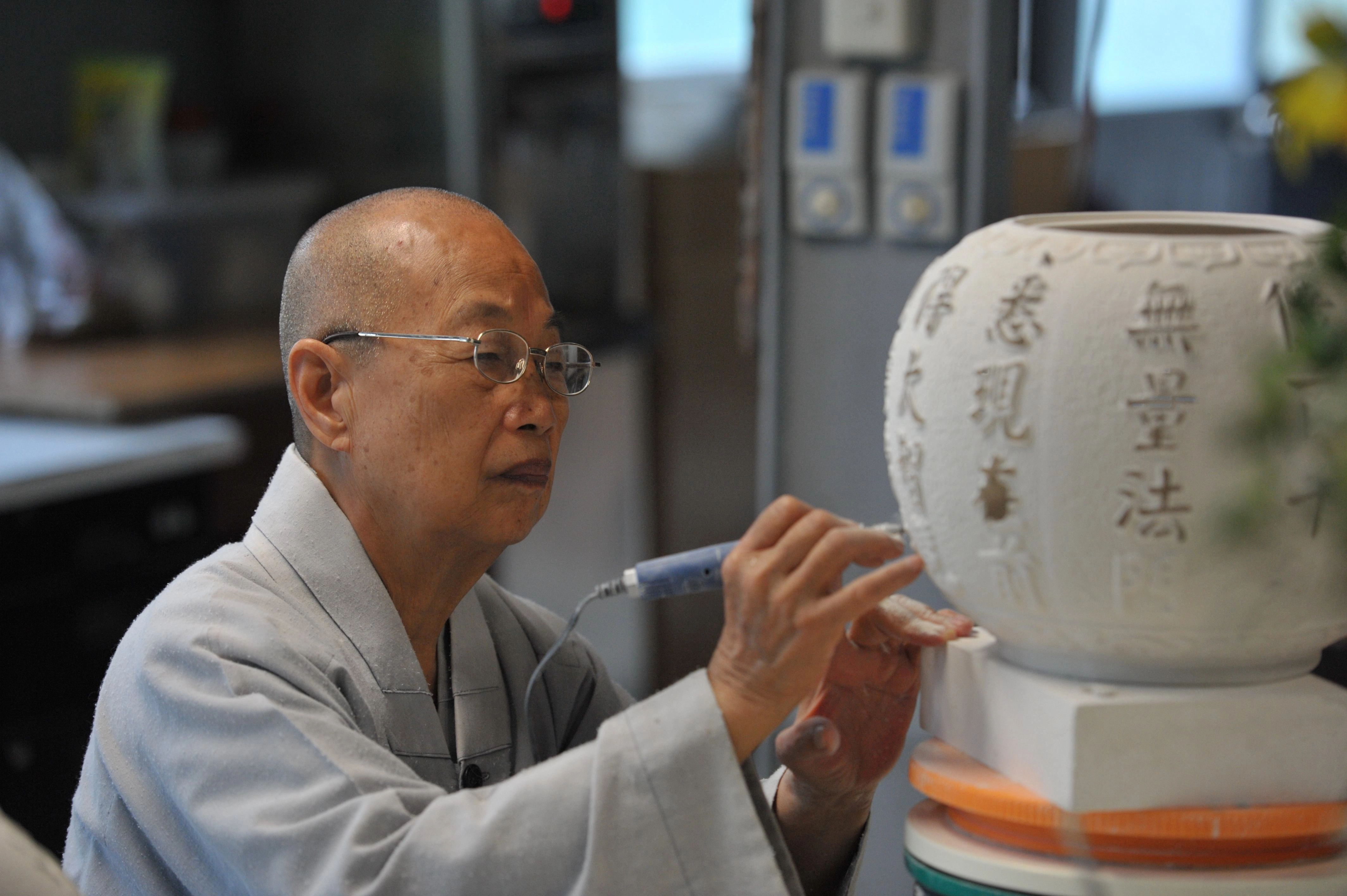

一分鐘兩萬多轉的小電鑽,在薄薄的白瓷上細心刻出法華經句,何嘗不是「守之不動」的堅定功夫?(攝影/蕭錦潭)

三十多年前開始,慈師父埋首陶瓷泥中,屏氣凝神的拉坯,那背影,恍如入禪定的境界;一分鐘兩萬多轉的小電鑽,在薄薄的白瓷上,細心刻出法華經句,何嘗不是「守之不動」的堅定功夫?

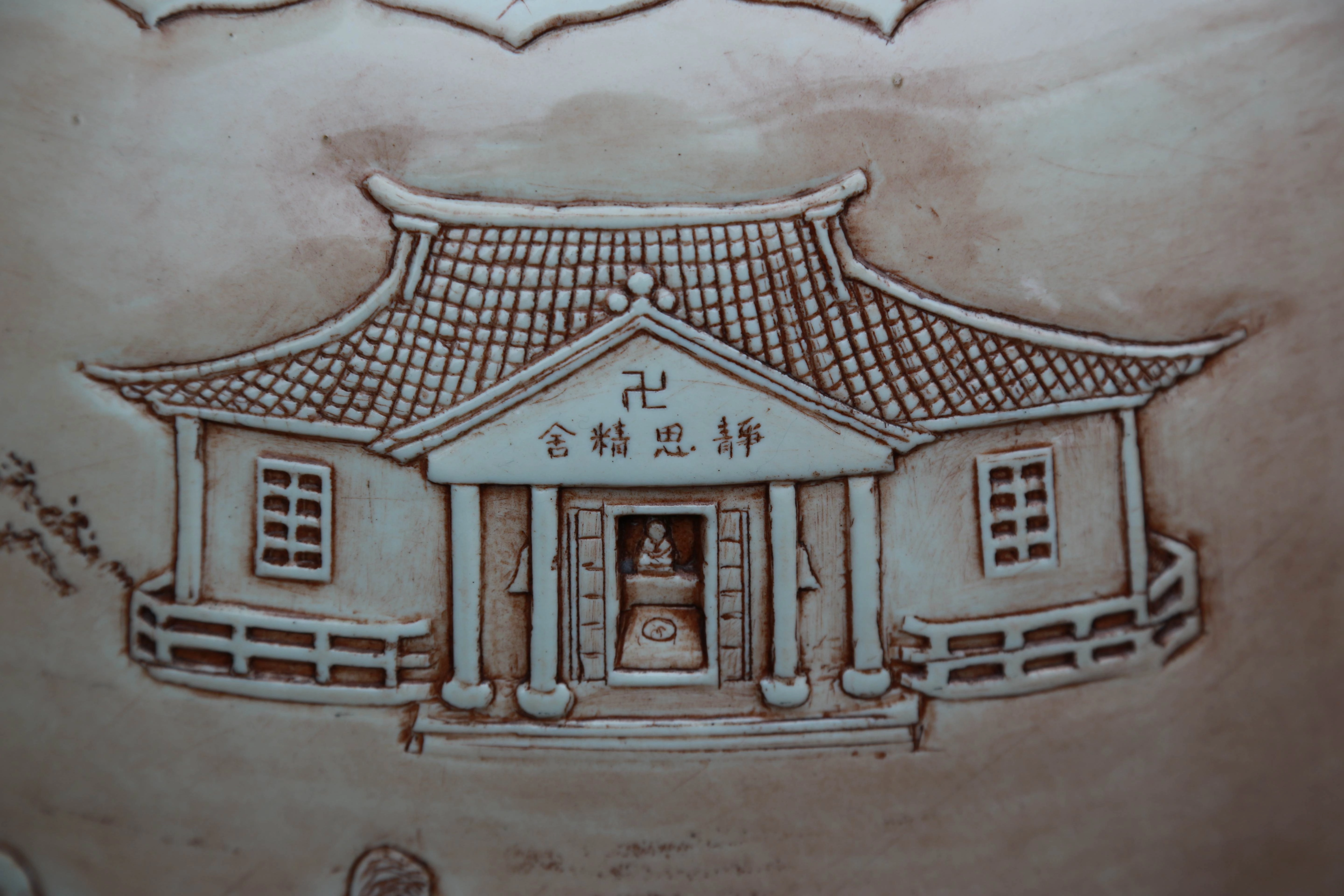

陶瓷坊有慈師父發想設計的,精美的無量心燈、竹節壺、大白牛車、宇宙大覺者......佛經經文、慈濟故事,都是他創作的題材。

一塊木頭,要經過千刀萬剮的雕琢,才得以成為一尊人人禮敬的佛像;一坨泥土,要經過捏揉、捶打,在千度以上高溫的燒煉,才成就精美絕倫的陶瓷菩薩。一個出自偏鄉的僧人,應也是百千萬劫累積的福報,才得以在靜思精舍,上人的座下修行。

如今慈師父世緣圓滿,看到老人家能「如願」回到精舍捨報;「如願」成就大體捐贈,真是為他歡喜為他讚嘆!

被譽為靜思精舍「大迦葉」的慈師父殞落,精舍沒有一絲騷動和異常,上人慈示:一切「如常」!於是,生活作息「如常」,各盡本分也「如常」。世事多變,但是能「安住」與「如常」,不起一絲波瀾,就不致掀起巨浪。

謝謝慈師父,您的生前與身後,都給我們上了好珍貴的一課。

Line客服

Line客服