文.許愷玹

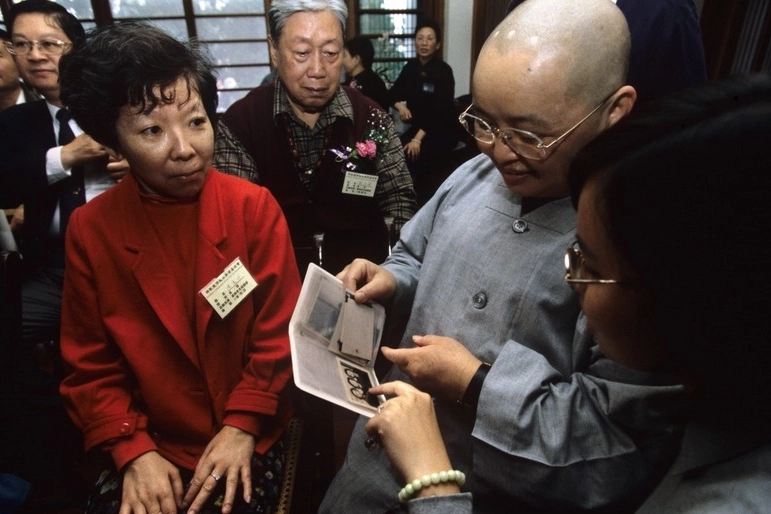

慈濟33周年慶「慈濟老友回娘家」活動,德恩師父與慈濟老友們一同翻閱舊照,溫馨回憶草創歲月。 (1999/05/02;攝影:林鳳琪)

他的無聲,是最深的參與......

最初,我是在《靜思園地》的社群中讀到「眾生之恩」系列文章;那些由德恩師父的師兄弟與舊識們提筆記錄的真實小故事,字裡行間滿載著情感與記憶,深深吸引了我。隨著一篇篇閱讀,我好似也置身在那段時空與情境之中,聆聽他們娓娓述說從前的點滴,讓我重新體會何謂「修行在人群中」。

雖然我未曾親見德恩師父,但在培訓委員必讀的《慈濟的故事:信願行的實踐》系列書裡,德恩師父的身影不時浮現腦海。他是上人早期五大弟子中年紀最輕,卻是師兄弟中第一位認識上人、親近上人的人;他跟著上人苦修,並一起走過慈濟草創時期,一步一腳印;讓人感到特別活潑、靈巧與開朗氣息的一位。

花蓮靜思精舍常住師父受戒,德恩師父(前左一)、德仰師父(後左一)、德融師父(後右二)前往台北臨濟護國寺受具足戒。(圖片來源:花蓮本會提供)

後來,我讀到葉文鶯師姊撰寫的《修.行.安.住:證嚴法師五大長老弟子》一書,接續著「信願行」系列的閱讀,讓我進一步理解上人與弟子們在早期艱困的生活中,如何萌發堅定的慈悲志業,也讓我對德恩師父的形象,有了更具體且生動的印象。

其中一段印象特別深刻的,是德淵師父回憶到有一次上人準備出門時,車子剛駛出山門才發現忘了帶手帕,德恩師父便迅速、矯健地躍過石牆回去取來。當我讀到這段時,忍不住隨著文字笑了出來!好像親眼看見恩師父敏捷俐落的身影,輕巧地跳牆再返回;也好似親耳聽見上人半嚴肅半帶著疼愛的語氣說:「沒規矩,怎麼可以爬牆?」這雖是生活中的一件小事,卻也讓讀者感受到那分真摯情感裡所流露的溫度。

《雲淡風輕 似水人生|記憶德恩師父》由德恩師父的師兄弟與舊識提筆寫下真摯回憶,字裡行間滿載情感與思念。 (攝影:謝馨瑩)

我習慣將一本書集中時間讀完,不太能等連載。當我發現「眾生之恩」系列文章,其實是出自2005年出版的《雲淡風輕 似水人生|記憶德恩師父》一書時,心中有些許遺憾,真想一口氣把它讀完。幸好,慈拓師姊竟說她有珍藏一本,還願意送給我。書一到手,我翻著那張張微微泛黃的書頁,只覺得每一頁都是一扇靜靜打開的窗,在每扇窗裡看見德恩師父不同卻又相同的形象。

〈神捕手〉一文中提到恩師父捕蒼蠅的趣事,又讓我忍不住笑出聲來。那樣的幽默,為精舍樸實的生活添上了熱鬧畫面。德暘師父形容恩師父像是上人的「老萊子」,並希望他快快回來。我想,這不就是「愛別離苦」最真實的模樣嗎?

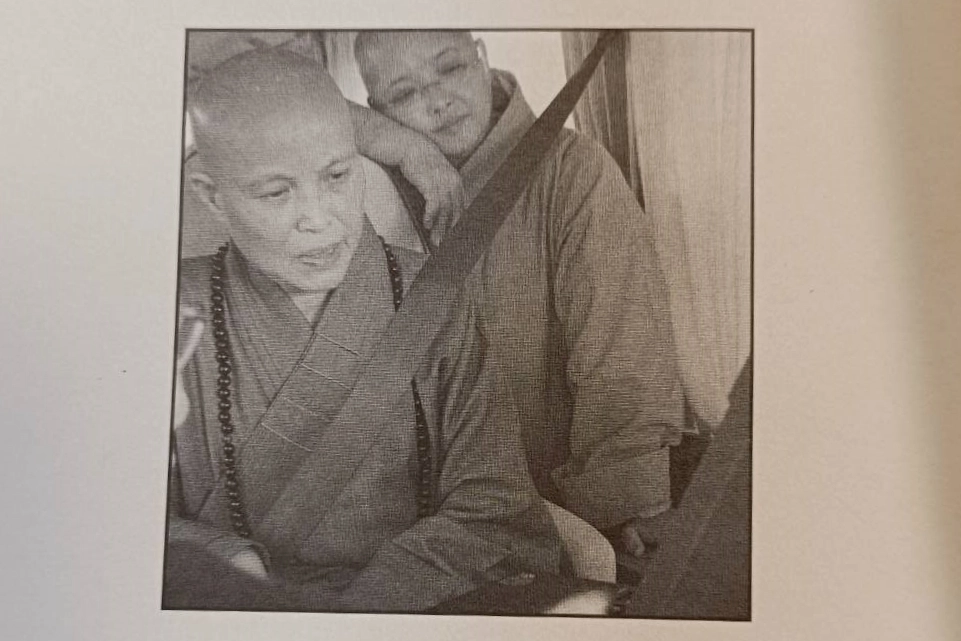

車內一隅,上人專注觀看螢幕,恩師父如小沙彌般依傍一側,畫面靜謐溫暖,剎那成永恆。(圖片來源:翻拍自《雲淡風輕 似水人生|記憶德恩師父》一書)

我特別喜歡書中第一頁那張照片:上人坐在車內聚精會神地看著螢幕或報告,而恩師父則像個可愛的小沙彌般,微微倚靠著上人的座椅靠背一同觀看。那個畫面好幸福、 好溫暖,彷彿時間靜止在那一刻,他與上人就停留在剎那間,成了永恆。

我一邊看著照片,一邊想起書序中上人曾寫下:「德恩像一洌清泉,清澈見底,需要他的時候,他就帶著一身『清淨』來到你身邊;又好似微風,隨時吹送喜悅,為你開展笑顏。」這段話我讀了好幾次,不只是描述,也是讚美,把德恩師父的行持特質做了最好的注解。

德恩師父侍奉上人四十年,默默守護、細細安排,不張揚、不缺席,他的無聲,是最深的參與。(1993/04/29;圖片來源:花蓮本會提供)

書序中也提到,德恩師父與師兄弟們當年住在「像土虱甕般狹小悶暗的寮房」裡,但他總是恬淡自得,處之泰然。我心想,那樣的環境、那樣的時代,一個人能如此安住,需要多大的願力與定力?

德恩師父是上人四十年的侍者。在佛教中,「侍者」不僅僅是生活起居的照料者,更是最貼近道業的人。他知道何時該出聲,何時該沉默;何時主動,何時隱沒。他不是在身旁,而是在道上,默默安排、細細守護,從未張揚,也從未缺席。他的無聲,是最深的參與。

讀到最後,我輕輕闔上書,心裡升起一個疑問:「當世界喧囂時,我還能否守住內心那一片靜土?」也許,這就是我在這本書裡最深的學習。

Line客服

Line客服