撰文:魏玉縣

「我們慢慢地整合,慢慢地凝聚起來的時候,我們還是會繼續長大。」今年七十六歲的志工江月霞,在1988年受證慈濟委員(法號,慈月),委員號975,是相當資深的慈濟志工。

濕冷的天氣,慈濟志工及宗教處同仁心繫流落在街頭的遊民,特地為他們準備了禦寒的衣物、毛毯、圍巾、暖暖包,專程前往台中火車站地下道送上物資,江月霞(圖中)關懷其身心健康情況。(2016.01.23攝影:李國榮)

自從聽到上人希望每位弟子都要好好盤點自己的生命價值,江月霞就著手找尋她的「雞仔子」(臺語,所接引的委員、慈誠)。但因慈濟組織架構在1997年調整後,委員慈誠不再跟著資深委員做慈濟,而是回歸到各自的社區,彼此之間的聯繫就不如以往密切。因此,要把自己的「雞仔子」找回來,著實也費了一番功夫。

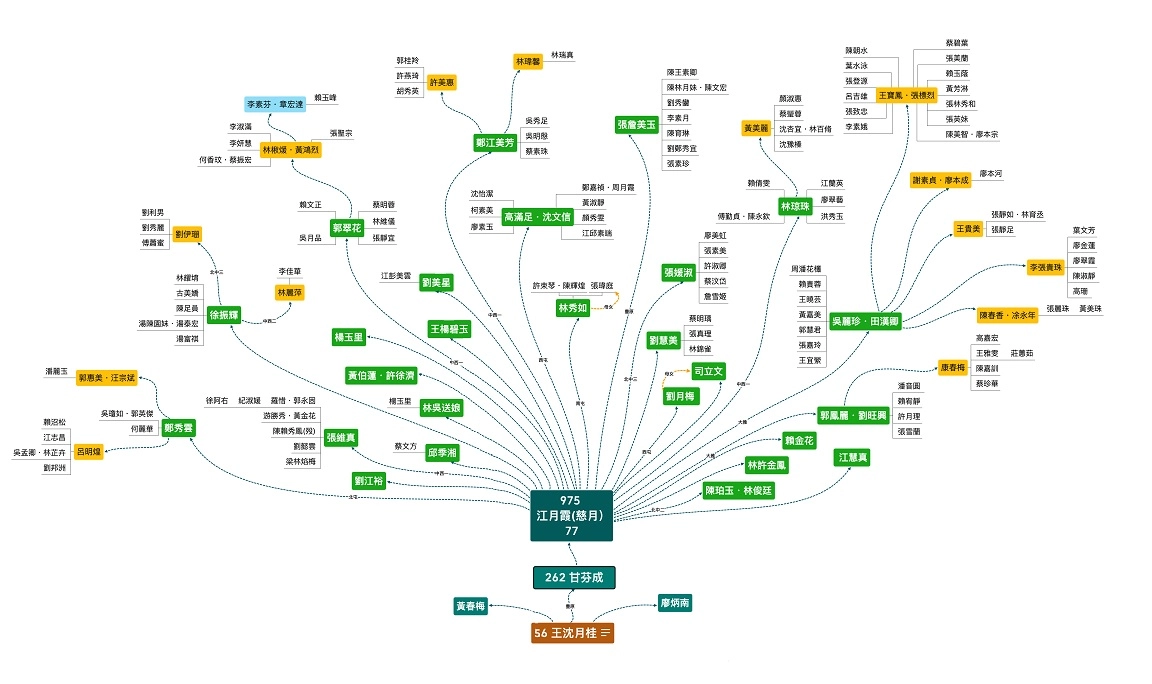

尋尋覓覓的結果,江月霞總算找回二十四隻「雞仔子」。經過幾次的「家聚」,這些「雞仔子」再各自找回他們的「雞仔子」,才會有這棵慈濟樹(圖表)上的一百八十三位。

江月霞的「慈濟樹」圖表,清楚列出她在慈濟三十多年來,所接引出來,一代又一代的的委員、慈誠,已然菩提成林。(圖片來源:林麗萍提供)

2022年1月12日上午,她帶著三十四位「雞仔子」及「雞仔孫」(臺語),在臺中靜思堂與上人溫馨座談。江月霞跟上人說,這一百八十三位,在社會上各行各業都有;也遍布慈濟各功能,「慢慢地整合,我們還是會繼續長大。」

上人細細看著江月霞帶來的慈濟樹,仔細聽大家分享自己進入慈濟的因緣後開示,「一生無量,看到這棵慈濟樹,是名符其實的開枝散葉,最重要的是,這些枝葉都很扎實」。上人接著說,積善人家必有餘慶,希望人人都要珍惜因緣,種子已落地、萌芽,長成一棵大樹,期待每個人能再讓種子落地、生根,這樣一代接一代,才是永恆的傳承。

慈濟因緣 來自婆婆

1947年出生於臺中市神岡區的江月霞,從高商畢業後,就進入豐原鎮自來水廠工作。隨著水廠在1974年併入臺灣省自來水公司,她就一直在自來水公司上班,直到2008年退休,總共服務了四十二年。

江月霞於1972年與賴勝夫結婚,育有兩男一女。先生雖然沒有受證慈濟志工,但是很護持她做慈濟。若要談起江月霞進入慈濟的因緣,就應從她的婆婆說起。

江月霞的婆婆賴廖治,在1983年就開始繳功德款給住在豐原的志工甘芬成。甘芬成曾鼓勵她當委員,但是她不識字,而且委員必須回花蓮報告個案,那時交通不方便,來回就要一天,所以就沒有受證。因為婆婆不識字,江月霞順理成章成了婆婆的祕書,幫她記帳及收錢再繳給甘芬成。

江月霞提到,其實她還沒當委員前,就已開始勸募,也有好幾個會員。雖然在收功德款,但她還是僅止於「繳錢」,直到聽了靜淇(慈濟志工李惠瑩)的《慈濟世界》廣播節目,才想要了解慈濟。要了解慈濟,就一定要進慈濟,所以她跟婆婆說,她也想當委員

「我受證時是有委員聘書的,日期是1988年2月9日,農曆12月22日,那天是一年一次的歲末祝福,也是發放日。」江月霞說,她受證那年沒有回花蓮,是1989年才陪第一隻「雞仔子」鄭秀雲回去,「因為資深委員要陪新委員回去受證。」

跟著去訪視 更懂得惜福

江月霞還沒受證前,就跟著志工薛淑貞她們去訪視。當時訪視,北要到苗栗、南要到雲林,因為外面的素食店很少,又是很早就出門,所以薛淑貞會煮中餐帶著,回到臺中時,天色都已經很晚了。

看到訪視個案的種種苦相,讓江月霞感覺自己要更惜福。「我本來就不是很浪費的人,況且我們實在是太幸福了,所以能夠做、能夠捐,就要捐。」她說,每個人用錢的方法不一樣,她自己洗頭髮,也不燙頭髮、不化妝;人家騎摩托車,她就騎腳踏車。

江月霞數十年如一日,皆以腳踏車代步。她說:「我本來就是不會隨便浪費的人,所以就更知道要再去造福。」(攝影:林炎煌)

早期上人農曆每月初一會來臺中,初一對會員、會眾開示,初二是針對委員。上人每次來,至少待三天,江月霞把休假都留著上人來臺中時才請,才有機會聽上人開示。她說:「那時我對上人是敬而遠之,因為不曉得要問什麼,也不知要跟上人說什麼,當然不敢靠近,其實上人是很慈悲的。」

九二一地震 天天流水席

九二一地震(1999年)時,江月霞承擔組長,剛好輪到臺中分會(現民權聯絡處)香積,地震一發生,她們馬上啟動煮熱食給災民以及救難人員吃。因為地震,天然瓦斯管線受損,於是趕緊叫桶裝瓦斯;瓦斯鋼瓶需要付押金,瓦斯行老闆看見裡裡外外的志工,沒有人閒著,他受到感動,瓦斯桶的押金跟瓦斯費都不收了。

整整半個月時間,江月霞幾乎天天摸黑出門,也摸黑才回到家,每天都像在辦流水席,「八十人份的大鍋飯,起鍋五分鐘就見底,速度之快,令人咋舌!」她提起當時的情景,「有的人彎著腰,雙手不停的翻攪著大鍋裡的食物,即使汗流浹背,腰都挺不直了,還是不敢離開,深怕回來沒位子做事。」江月霞繼續說:「團結力量大,有的人負責揀菜,有的人洗菜,有的人光是洗米就是一整天,每個人都自動自發地堅守在崗位上。」

九二一地震時,因為江月霞還在上班,加上很多地方都缺水,所以無法請假。所以當大家到災區訪視,或是去關懷組合屋的住民、與希望工程師生的互動時,除非是利用傍晚或假日,否則她都無法參與。

只是一下子的天搖地動,許多人的房子都不見了,甚至家人中有的受傷,有的罹難,而自己可以這麼平安,還有慈濟這個平台可以去付出,江月霞想想,這樣的人生應該是很值得的。

走入慈濟 坦然看待生死

還沒受證以前,江月霞並未接觸過佛教,對於生死這件事,一度讓她相當徬徨。走入慈濟後,經常去助念,也到心蓮病房關懷,常常看到生生死死,讓她明白那是人生的自然法則,時候到了就該走了,没什麼好怕的。

「到心蓮病房學習,不只對慈濟,其實對自己也很好,當面對自己的家人,或是認識的人,甚至是自己,多多少少都可以用得上。」近年來,江月霞最常在臺中慈濟醫院的心蓮病房當志工,一個禮拜去兩天,直到這波的疫情爆發。

在心蓮病房久了,看過許多人進進出出,讓江月霞更坦然看待自己的生死。她說:「只要我們很清楚自己未來要去哪裡,你是不會怕的。」尤其是該說出口的就要及時說,「像『四道人生』——道歉、道愛、道謝、道別,就一定要說。」她常鼓勵家屬,如果說不出口,可以先用寫的,再念出來,「那時候亡者可以靈安,生者也可以心安,那是很棒的,不會有遺憾。」

江月霞強調,要做慈濟,不能只靠個人,一定要有團隊;如果大家無法照自己的想法去做,她就會退而求其次,自問,「我能做的是什麼?」此外,她現在只要有空就禮拜《法華經》,一字一拜,把自己的心定下來。

走入慈濟已經三十多年了,江月霞覺得「慈濟十戒」就是要用實際的行動來守持,不可以認為規定是規定,我要怎麼做是我的事情」,她認為這對慈濟是一種傷害。「我們真的要聽上人的話,他自己本身是多清淨啊,卻要擔我們這麼多弟子的業!」

「其實我們都是太幸福了,所求真的不多,需要的其實也不多,但是我們想要的太多了!」江月霞說,她本來就是不會隨便浪費的人,所以就更知道要再去造福。「這個『福』是要累積起來的,哪怕只有一點點是你可以做到的,就要趕快去做。」

她也提醒年輕一代的慈濟人,要見人說慈濟,要菩薩招生。她說自己剛勸募的時候,一本勸募本是二百頁,她每個月都是拿三本以上,「所以那時候真的都是跑跑跑,每天都要出門收功德款。」因此就有很多會員成為幕後委員,後來又成為委員,所以才會有現在的菩提成林。

江月霞的「雞仔子」、「雞仔孫」,在社會上各行各業都有;在慈濟功能組中,也遍布各功能。(攝影:鄭秀雲)

Line客服

Line客服