分享.王慈惟|整理.黃淑惠、張寶却、葉灑瀛、編輯組

慈濟深耕藍毘尼的緣起,始於馬來西亞陳吉民醫師走入一戶人家,見小男孩趴在泥地上尋找奶瓶。自此,慈濟人以「一步八法印」展開慈善援助,傳遞大愛。(攝影:莊永銘)

上人曾說,菩薩道難行能行,既然我們選擇了菩薩道,六度萬行,世間還有什麼事情做不到呢?慈濟的法源地──花蓮靜思精舍,與新加坡及馬來西亞相距三千公里。而從新加坡與馬來西亞飛往佛陀的故鄉,也約三千多公里,這樣便形成了橫跨三地的三角連結。

佛陀出生地的點點滴滴,一切的因緣不可思議。而慈濟在藍毘尼的緣起,始於馬來西亞的陳吉民醫師,從他走進一個小男孩趴在泥地板尋找奶瓶的家庭,自此慈濟人便在藍毘尼以「一步八法印」深耕各項慈善援助。

縫紉班學員的生命故事

尼泊爾藍毘尼慈善訪視,慈濟志工關懷悉達多小學生思禮佳娜,發放保暖衣物與生活用品。圖為王綺楨(中)指導她正確使用牙膏與牙刷。(攝影:吳南凱)

我所負責的部分,主要是慈善專案,涵蓋慈善訪視到各項慈善行動。其中,最重要的一項計畫,是「尼泊爾的婦女研究專案」──縫紉班。截至目前,已招收超過一百多位當地婦女參與學習,然而受各種因素影響,輟學率達30%,最終留下的七十一位學員,是我們非常珍惜的一群種子。

在這七十一位學員的背後,蘊藏著每一位女孩或婦女獨特的生命故事。她們的年齡層從十七歲到五十歲之間,許多人從未接受過教育,有一位擁有大學學歷。然而,「早婚」是她們的共同點。

尼泊爾藍毘尼會所職訓中心高級縫紉班,本土志工與學員分享靜思語,學員們比出最美的笑容,感受人文之美。(攝影:李麗心)

第一次下鄉進行家訪時,我們便深刻感受到當地根深蒂固的重男輕女觀念。除了來自家庭的壓力,婦女們還必須遵守傳統社會賦予的嚴格規範。對於許多婦女而言,離開廚房已是不易,更遑論離開村莊。

有時,看到婦女們會拿著一塊綿布袋或麻布袋坐在樹下。曾經,大愛臺同仁前往當地進行深度報導,我們特別請同仁們採訪這些婦女,想了解她們坐在樹下時,心裡在想什麼?她們是否曾經憧憬過未來?但無論怎麼詢問,仍問不出一個所以然。

善良的尼泊爾婦女席地而坐聊天,看到慈濟人經過,紛紛雙手合十用尼語問候。(攝影:陳國麟)

直到近期,這七十一位學員與我們逐漸熟絡後,才緩緩道出真相。原來,她們坐在樹下不只是閒聊,更多時候是為了避難。當父親或先生酗酒歸來,她們可能會遭受家暴,為了躲避拳腳,她們只能悄悄地離開家,坐在樹下等待風暴過去。這個看似日常的畫面,背後卻藏著令人心酸的真相。

藍毘尼的希望種子──從裁縫班開始

藍毘尼會所於2022年8月18日正式成立,兩個月後開辦裁縫班。這項計畫的推動,源於上人對藍毘尼當地情況的關懷與洞察,當時上人明確指示弟子:「先把婦女們從地上『扶起來』,裁縫是一個方法。」大家立即展開行動,開辦裁縫班。

尼泊爾藍毘尼職能培訓縫紉班開課說明會,原定14位學員參加,卻意外吸引37位熱心學員出席,由社區學習中心協調員馬努基師兄負責聯繫與安排。(攝影:邱建義)

目前,在藍毘尼文化市的十三個里中,我們重點耕耘的區域主要是會所的所在地第十里,以及第十一里的社群中心,並開辦培訓班,這兩處都成為培訓種子的基地。先開辦裁縫班,讓婦女們學習技能,之後再以客廳當工廠,讓她們有更多的機會學習。

慢慢地,上人又進一步指示,要培養婦女們成為做工精緻的老師,這與三十年前南非慈濟志業的發展模式相似,從種子開始,逐步培訓,讓她們在學習中成長,進而傳承技能。

為了實現這個目標,我們運用多種方法啟發她們,引導學員嘗試製作各類產品。目前,慈濟提供給學校發放的制服,都是由這些婦女親手縫製。

為讓清寒學生有制服穿,慈濟志工為學生套量制服尺寸,並發放藍毘尼縫紉班職訓學員製作的校服。(攝影:Amarkesh)

從藍毘尼走向國際──參與聯合國婦女大會

今年,我們有幸獲得聯合國團隊的邀請,前往紐約參加第六十九屆聯合國婦女大會。在這個國際舞台上,我們除了向來自世界各地的代表們,分享上人如何帶領弟子們在藍毘尼推動婦女培訓計畫,也受邀參加聯合國舉辦的藝術博覽會。

在這場展覽中,有來自各國的團隊各具特色的手工藝品,而我們則藉此機會將尼泊爾的文化帶上國際舞臺。透過當地傳統服飾與婦女們的裝扮,介紹慈濟在佛陀故鄉所做的點點滴滴。

其中,一款編織草籃格外受到矚目。這些籃子原本是當地女孩的嫁妝,在婚禮當天,籃子裡會放入各種點心供賓客享用。過去傳統社會中,女孩必須學習女紅、刺繡與裁縫,藉此展現娘家的教養。於是,我們將這樣的文化故事帶到聯合國,讓這些原本只存在於廚房與家庭中的技藝,走向國際舞台。

在第69屆聯合國婦女大會暨藝術博覽會上,透過當地傳統服飾展現文化之美,同時分享慈濟在佛陀故鄉的點滴付出。(圖片來源:慈濟美國提供)

許多來賓被草籃背後的故事深深吸引,特意前來了解這些女孩的故事。一位卓里亞女士深受感動,買了兩個草編的杯墊。不久後,她再次回來,購買了一套杯墊和一個草籃。當我們詢問她為何再回來購買時,她答道:「因為上人帶動婦女,幫助婦女的行動太讓人感動,我就是一心想要支持這樣子的行動。」

在我們將手工藝品帶到博覽會前,已告訴縫紉班婦女們,這些收益將捐贈給加州野火。有一位請購的大德好奇地詢問:「不是說她們走不出廚房嗎?她們怎麼知道加州有野火?」我們藉此提問與大家分享了慈濟的「竹筒歲月」和「日存一把米」的故事。

在縫紉班中,當她們得知加州野火的災情後也很想回饋,並成為「手心向下」的人。更重要的是,我們帶動功能啟動良能,讓這分愛心成為正向的迴圈。

輟學婦女的新機會──種植菌菇

縫紉班培育婦女技藝,助她們在家工作,實現自立、安定的生活。(攝影:Raj Kumar)

今年,十二位婦女參加了國家裁縫的國考,經過這次非正式的官方報告,我們有十位婦女成功通過考試,現在正等待領取正式證書。

初期參加縫紉班約一百多位婦女中,高達30%的輟學率,是因為這些婦女在加入縫紉班學會使用踩針車後,父母急於把女兒嫁出去或家裡持續反對,以及承受不了鄰居的輿論壓力,而不得不放棄學習。

對於輟學的婦女們,慈濟為她們提供另一種賺取生計方式──在家種菌菇。農忙過後,剩下許多稻草,市政府便推薦種植菌菇的計畫,每個家庭可獲得十包菌菇種植材料,其中市政府提供五包,慈濟則補助另外五包,讓婦女們在家中有事情做。

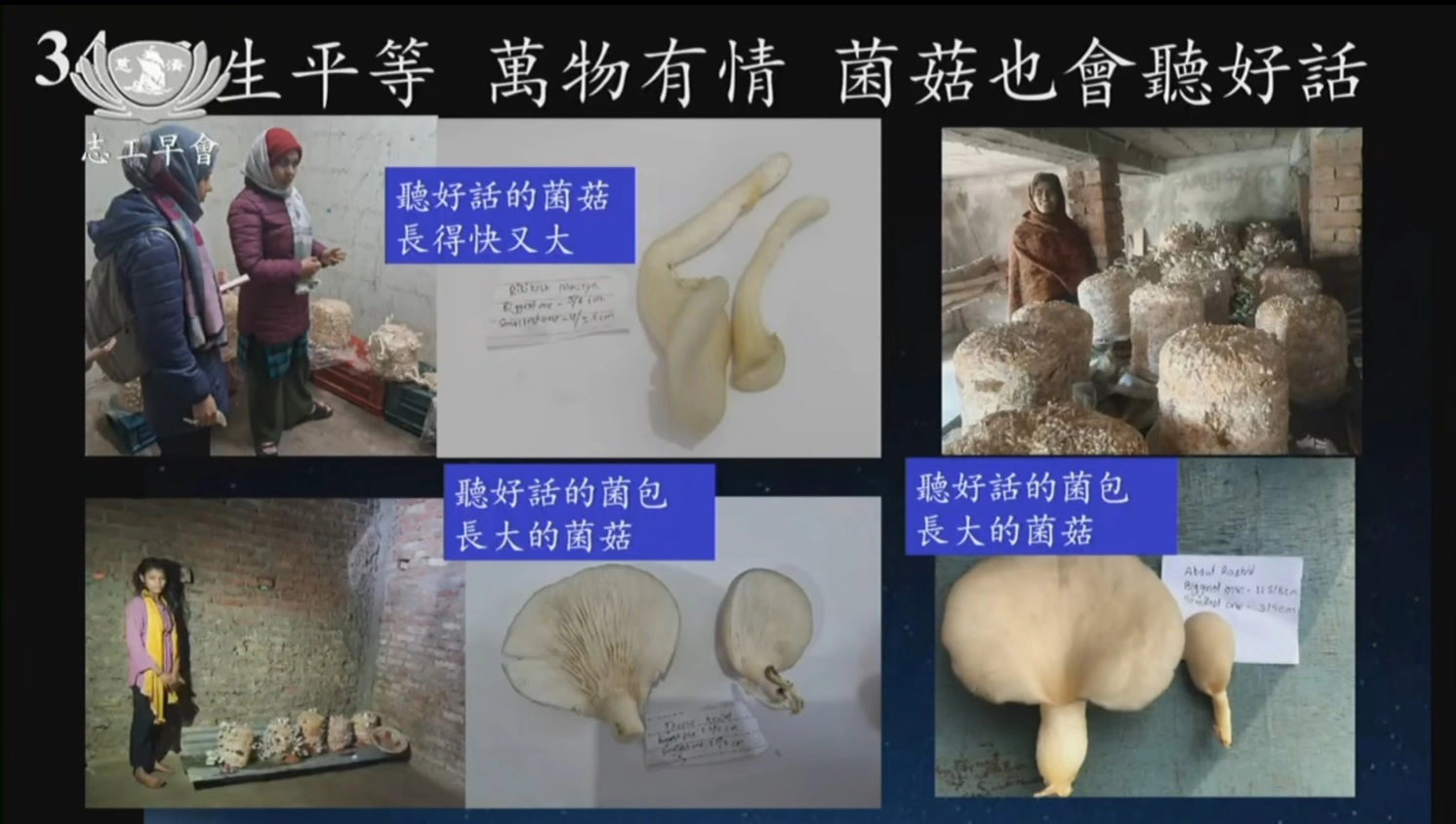

學習緬甸烏丁屯師兄的智慧,婦女們對菌菇說好話,結果聽好話的菌包長得更大、更快,展現善念的力量。(圖片來源: 王慈惟簡報擷取畫面)

初期教婦女們使用稻草和菌包種植菌菇時,遭遇了很大的困難,約60%的菌包不是發黑,就是被老鼠吃掉。為了防止鼠害,我們嘗試以鐵籠圍住菌包,最終發現將菌包吊起來能有效防止老鼠侵害。

也為了確保剩下的菌包能夠健康成長,我們想起了緬甸烏丁屯師兄的故事。他透過說好話,成功讓稻秧在惡劣的條件順利生長。我們決定向他學習,並教這些婦女們對菌菇說好話。結果,聽好話的菌包比未聽好話的菌包長得更大、更快。

由於菌菇種植有所成,婦女們將餘裕的菌菇送到愛心廚房,並製作愛心午餐送到學校,提供孩子們溫飽。即便從縫紉班輟學,這些婦女們仍能在有限的物資中發揮潛力,關懷學童,回饋社會。

烏丁屯師兄由貧農翻身,耕作時對農田說好話,堅持行善助人,日捐一把米的「米撲滿」美名不脛而走,帶動很多農人跟進。(攝影:蕭耀華)

我們堅信,婦女幫助婦女的精神源自「竹筒歲月」。當年,上人帶動三十位家庭主婦,開始募心募愛,啟發人人的善心,在社會上激起善的漣漪,愛心循環。儘管尼泊爾的婦女們面對極度匱乏的生活條件與資源,但只要啟發她們的一念愛心,這分愛的力量將能夠持續循環下去。

(整理自2025年3月29日志工早會)

Line客服

Line客服