撰文/彭鳳英(明鳳)、彭惠美(明恆)

圖片來源/簡報截圖

整稿/魏玉縣

與人文志業中心的溫馨座談中,上人期許同仁報真導正寫歷史,為時代作見證;不要小看自己,因為透過慧命走入慧命,也能救人心。

◎生命歷練 一切都在心

今天是未來的歷史。

今天的新聞,就是明天的歷史,該如何取捨希望大眾知道的事?已在人文志業服務二十五年的陳湘霏,任職於新聞部志工組。她與全球志工合作,投入志工新聞;然而慈濟事一天近百件,其中有無數慈濟人走過生老病死、悲歡離合,卻依然忍辱負重,不忘初衷地大步向前走的故事,因此她也經常面臨事件取捨的掙扎。

陳湘霏感恩二十五年前的執行長黃思賢,大力說服上人在電視為大眾說法。當時的主持人,就是現任基金會慈善志業副執行長何日生,以及他的太太曾慶芳師姊。「這是影視節目的第一步,所以才會有現在的大愛臺,現在的人文志業中心。」從大愛臺開始成立,就已在此投入的陳湘霏說:「這件事非常重要,我也非常感恩在生命中,能夠參與慈濟的事件,我的生命就是跟著慈濟世界一起成長。」

「慈濟世界」是慈濟影視節目的第一步,而有了之後的大愛臺,與現在的人文志業中心。

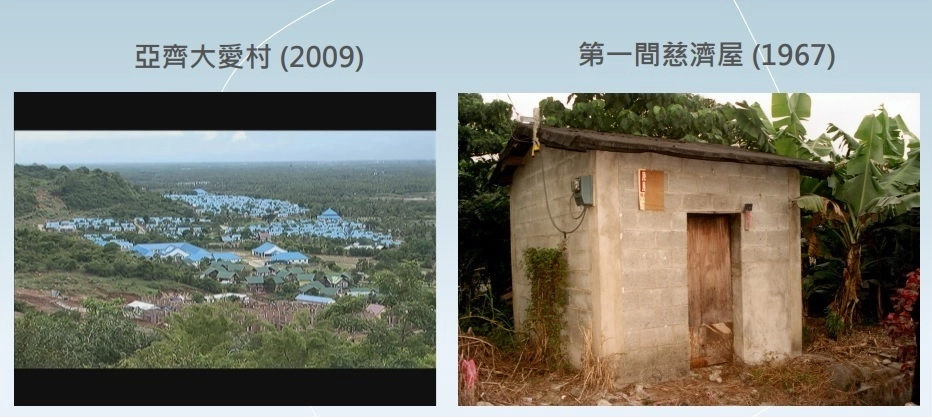

「現在在印尼亞齊、斯里蘭卡,甚至中國大陸都可以看到大愛村,這就是慈濟的成長。」1999年,多明尼加一群臺商女強人踏出了第一步,陳湘霏在2019年去採訪時,這些女強人已經穿上了慈濟的制服,聲色柔和地介紹,她們如何在多明尼加深耕,「這是一種改變,一種生命的歷練。」

陳湘霏也在萬華採訪一位生活非常簡樸的榮董時,重新定義了「什麼叫做富有?」當時才剛出社會工作的陳湘霏,盲目地追求名與利,採訪後才發現,有時候簡樸才是真正的美。2004年南亞海嘯之後,她又到了亞齊省;第一次這麼接近死亡,讓她重新思考,「生命的價值是什麼?」

過去的陳湘霏,天天追韓劇,編織一些夢幻,想要彌補心靈的空虛。現在,天天看的是慈濟的歷史大劇,一次又一次的重新看見生命的價值。陳湘霏說:「如果在我生命中這一次次的復習,療癒了我自己,也希望我們做的《歷史今天》,能夠再次的療癒大家。」

◎亞細亞孤兒 異鄉開枝散葉

紀實內容製作人陳明輝細述著亞細亞的孤兒,在異鄉開枝散葉的故事。

也是戰爭帶來的悲歡離合,紀實內容製作人陳明輝細述著亞細亞的孤兒,在異鄉開枝散葉的故事。

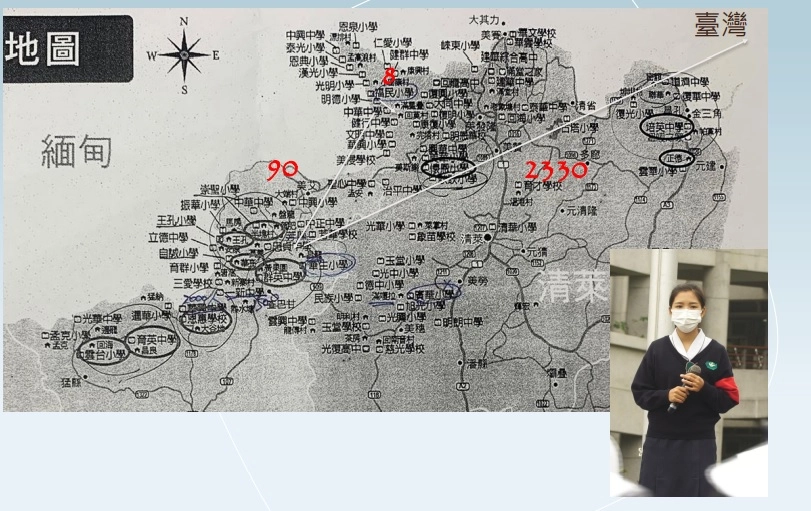

2022年十二月,陳明輝到清邁慈濟中學記錄。清晨八點,他看到了慈大畢業生艾順琴,那週剛好值總導護。她是清邁慈濟中學的中文老師,正用很流利的泰文引導升旗典禮。其實她想教中文,是在小學二年級時,就已經立下的志願。

在艾順琴家鄉回賀村的華語學校,是美國的基督教會傳教士所設的補校,不是正規的教育,且師資不足。於是她到離家一百公里的清邁慈濟中學念書,又來到離家二千多公里的臺灣念慈濟大學,這是一個大山孩子為了追求華語教育,為了當華語老師,補教育不足的遙遠路途。

六十年前,艾順琴的爺爺是國軍醫官,因為雲南學潮,帶著兒子經緬甸來到泰北山區的回賀村落腳。六十年後,艾家成了三十六人的大家族,有人在曼谷、臺灣經商,有村長也有老師。從前是異域的「亞細亞孤兒」,因為沒有身分證,不能走出大山;現在的回賀村,七百人口中有六位大學生,其中四位是艾家人,因為重視教育,艾家人得以開闊界,走出困境。

為了追求華語教育,為了當華語老師,艾順琴到離家一百公里的清邁慈濟中學念書,又來到離家二千多公里的臺灣念慈濟大學。

1995年的回賀村,是一個很多茅草屋散落的小村落。慈濟的三年扶困計畫,在村內主要道路旁建了五十六戶大愛屋;2015年,慈濟援助他們上萬株大葉茶的茶苗,大大改變了他們的經濟結構。現在的回賀村,已經增加到一百零六戶人家。經濟穩定了以後,教育就顯得更重要,艾順琴的哥哥告訴陳明輝說:「如果沒有念大學,他們不可能開闊視野,走出大山。」

「亞細亞的孤兒,在風中哭泣,黃色的臉孔有紅色的污泥......親愛的母親,這是什麼道理......」這首描述泰北孤軍的悲歌幾近絕響,異域鄉親也已走出大山。艾順琴的爸爸曾經希望在回賀村設立一座慈濟紀念館,她說:「我會幫爸爸完成心願,紀念開枝散葉、結果的故事。」

◎看見歷史的價值

「風月同天 怎麼說故事」是製作實驗室近期的專案之一,主要是把慈濟國際慈善足跡遍及的一百二十八國,各以五分鐘短片呈現故事。一國一主角,以第一人稱母語(如英、西、葡、日),介紹所在國家與慈濟慈善事跡。

「風月同天 怎麼說故事」製作人黃棋爐說明團隊在選故事主角的時候,是希望是以當地年輕人來說自己國家的故事。

製作人黃棋爐表示,團隊在選故事主角的時候,希望以當地年輕人來說自己國家的故事。這些生動感人的真善美故事,除了吸睛,更要拓展時間、空間視野,讓新生代看見歷史的價值,知道自己國家的一些故事,並且傳承延續下去。

處於現在網絡世代的需求,能看完一分鐘的閱聽眾不多,能看完二分鐘的更少,「怎麼做出讓人感動的故事?」製作記錄片十四年來,黃棋爐想的是,能不能在五分鐘內,製作出簡短又吸引人的影片?

黃棋爐在加入製作這個節目時,那時艾順琴還是個娃娃,還抱過她。現在看到她如願回到家鄉作育英才,他說:「其實生命中經歷了很多感人的故事,重要的是如何運用新的方式去呈現,把感動分享給大眾。」

「人文,要負責(記錄)歷史。」上人聽了眾人的分享後叮嚀大家,現在的過程是未來的歷史,好好為人群做事,報真導正,傳遞正確資訊,啟發人人的慧命,才能淨化人心、啟發善念,促進社會祥和無爭。

(20221226新店靜思堂/人文志業中心溫馨座談)

Line客服

Line客服