分享.釋德淨

整理.紀淑貞、温燕雪、徐鳳琴、詹大為、張翎慧、編輯組

早期,慈濟的國際足跡多半由旅居海外華人所展開。若要談起「國際賑災」的緣起,應從1991年,在我們熟知的大陸「華東」賑災之前,還有一些小小的鋪陳。

慈濟的國際救援模式

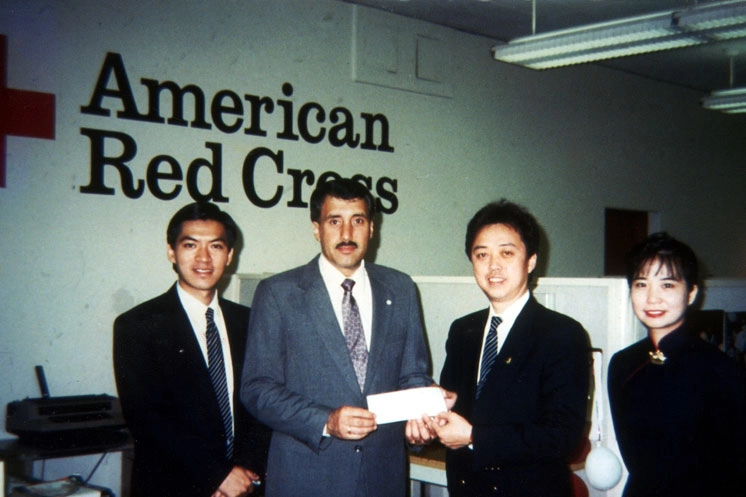

美國分會黃思賢師兄(右二)拜會國際紅十字會洛杉磯分會負責人Ronald M. Farina,轉交全美慈濟人為孟加拉災民募集的十五萬七千一百四十九美元支票。(1991/06/25;圖片來源:黃錦益翻拍)

根據《慈濟道侶》記載,當時波斯灣戰爭爆發,中東地區許多孩童失去照顧,生活極為困苦。美國分會得知後,發起了援助中東飢餓兒童「一人一美元」活動,最終共募得一萬多美元。當時,慈濟將這筆善款轉交紅十字會,因為國際局勢動盪,民間組織要直接進入救援,仍有諸多限制與困難。

這項援助行動結束不久,孟加拉又遭逢嚴重熱帶氣旋侵襲。美國分會隨即再次發起「一人一元」募款活動,以同樣的方式援助災區。雖然金額不大,但他們深信,慈濟的「竹筒歲月」也是從五毛錢開始。消息傳回臺灣後,上人呼籲大家響應,只要每個人省下一個麵包錢,就能救助遠方苦難的人。於是,眾人點滴匯聚善念,將這分愛心送往孟加拉災區。

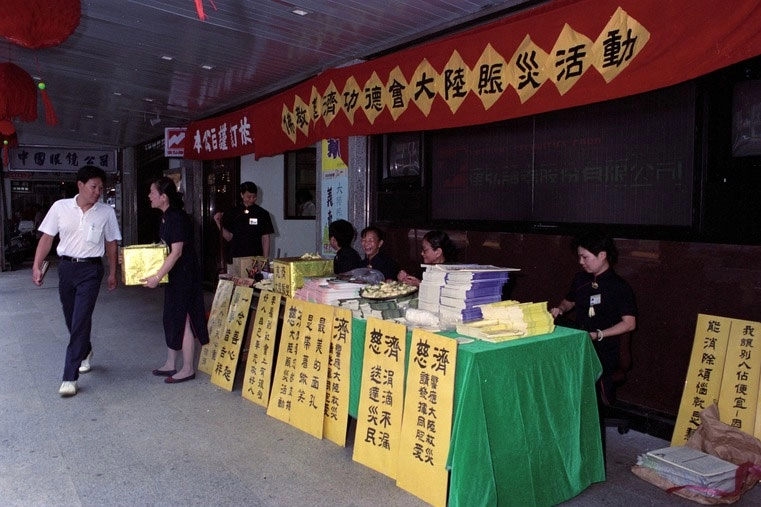

中國大陸華中、華東地區五、六月間發生嚴重洪澇水災,慈濟人舉辦「中國華東水患賑災」義賣募款活動。(1991/09/01-1991/09/30;攝影:黃錦益)

這項行動在五、六月間結束後,接著又傳來大陸嚴重水災的消息。洪水波及十多個省市,受災人口超過兩億人,災情苦不堪言。當時兩岸關係仍不甚和諧,但上人念及眾生皆平等,心中惦記著受苦的百姓,因此力排眾議,毅然決定展開大陸賑災。

上人後來開示,這次行動是慈濟二十多年來所面臨的最大挑戰之一。當時,部分師兄師姊對該決定感到不安。然而,上人心念堅定,只是單純希望災民有飯吃、有衣穿、有屋住,孩子能安心上學。

為了落實援助,慈濟基金會不斷與大陸方面溝通協調。當時對方表示,只需將物資與款項交給他們即可,但上人認為,這些善款來之不易,必須親自執行。因此,慈濟明確提出三項原則:「第一不談政治;第二不作秀、不耍花招;第三純粹為了讓百姓離苦得樂。」

嚴冬將至、物資短缺,外蒙古民眾面臨饑寒威脅;慈濟人前往發放物資,關懷當地民眾,紅十字會人員協助整理打包物資。(1992/12/28-1993/01/03;圖片來源:賑災團提供)

正是這次大陸賑災的實際運作,逐步建立了慈濟後續賑災的準則──「直接、重點、尊重、及時、務實」。這套務實的原則也因此得以完備,為後續國際救援奠定了穩固基礎。有了這份準則與經驗,世界各地紛紛向慈濟求援。

第一個例子是外蒙古的紅十字會,會長特地前來拜訪上人,懇請慈濟前往援助外蒙古。當時,外蒙古正值嚴冬,災民缺乏食物與保暖衣物。

隨著時間推移,世界各地逐漸看到慈濟在賑災上的準則與方法,對我們的做法十分認可,也希望慈濟伸出援手。然而,那時慈濟的能力仍有限,因此我們選擇與國際組織合作。

盧安達內戰引發種族大屠殺,上百萬難民逃離家園,慈濟與法國世界醫師聯盟合作,進行緊急醫療救援。(1994/08/03;圖片來源:賑災團提供)

起初,慈濟與世界醫師聯盟(MDM)展開多項合作行動。例如,當時的衣索比亞與盧安達皆為戰亂地區,環境危險,唯有依靠如國際醫療組織這樣的專業團隊,才能安全進入並提供協助。之後,包括象牙海岸、科索沃等地,慈濟也依此模式,將援助送至需要的角落。

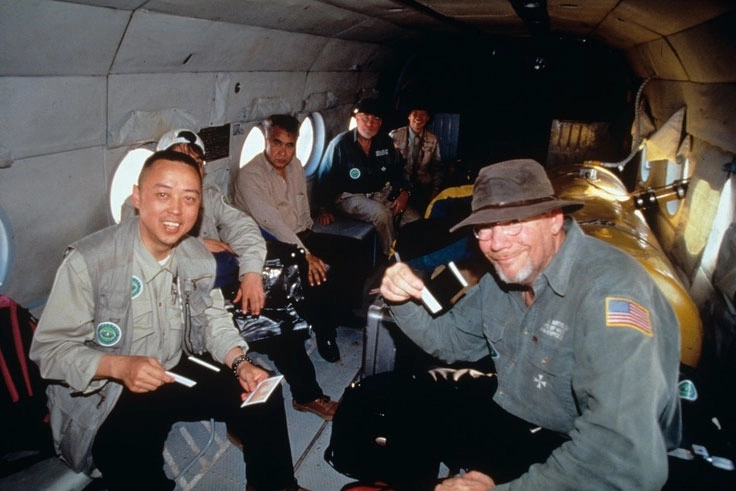

此外,慈濟也與美國「騎士橋」救援組織合作,在阿富汗因戰亂、饑荒與地震急需救援時,順利進行物資發放與災民救援。同樣地,在科索沃難民危機中,我們也請「騎士橋」協助,與慈濟師兄師姊一同前往,思賢師兄也參與其中。

阿富汗東北方發生芮氏規模6.1強震,造成嚴重傷亡,慈濟與美國騎士橋國際救援組織(KBI)進行賑災,發放醫療藥品。(1998/05/22;攝影:王志宏)

由此可見,慈濟的國際救援是經過長期累積而成,逐漸發展出四種救援模式。

第一種,由慈濟全程自主執行。以大陸賑災為例,慈濟自行運作、推動與實施整個救援流程;第二種,與國際知名組織合作。對於一些自身難以完成的任務,慈濟會透過協調,與這些專業組織共同推動。

第三種,本會與海外分會攜手合作。像後來的菲律賓海燕風災,或現今在非洲的救援行動,都是採用此模式;第四種,由海外慈濟人自主運作。

慈濟賑災人員及物資,將協助國際人道救援組織分工合作進行「多管道、重點、直接」的災後援助與關懷行動。(圖片來源:慈濟基金會提供)

正是透過這些模式的累積與實踐,慈濟逐步建立了完整的賑災原則。結合國際互動經驗,秉持「為佛教,為眾生」的理念,我們在拔苦予樂、即時救援方面,能夠精準掌握。因此,慈濟的國際賑災始終超越政治、種族與宗教,不受膚色或國界所限制。

依目前的援助情形,慈濟已發展成為具備宏觀視野與全方位能力的人道救援團體。至今,慈濟的足跡已遍及一百三十七個國家地區,有六十八個慈濟據點,持續將愛與關懷傳遞至世界各地。

善念的力量與預防的重要性

樺加沙颱風造成馬太鞍溪堰塞湖溢堤,光復鄉普遍淹水,但各地受災輕重不同;同理,同一國家或地區的人生境遇各異,背後皆有其道理。(攝影:楊智麟)

佛法告訴我們,事情不能只看表相,要深入了解其中的道理,探究法理所在。同一場災難,受災的人或地區情況也不盡相同,例如此次光復鄉的災情,雖然淹水程度相似,但受災的輕重仍有差異。同樣地,同在一個國家或地區,有的人順利成長,有的人則相對平緩,這其中都蘊藏著道理。

上人曾開示,每個人心中都有一個大倉庫,將我們累劫所造的善惡業因全部儲存其中。以現代科技作比喻,物理學家會說,這些善惡業的種子如微塵般布滿整個虛空。而佛菩薩發願救度眾生的願力,也同樣存在於整個虛空之中。

我們所做的善事、惡事,也同樣布滿虛空,而心念就如開關,能啟動這些業力。整個十法界,我們究竟成為菩薩,還是惡人;究竟是平凡老百姓、愚癡無知,還是逐漸具足智慧,全都取決於一念心的抉擇。

善惡業的種子如微塵般布滿整個虛空,佛菩薩發願救度眾生的願力,也同樣遍布其中。心念如開關,能啟動我們所造的善惡業力。(攝影:黃筱哲)

身而為人,每個人都有自己的業因,這些業因存在於虛空之中。當大家的業因凝聚在一起,且因緣具足時,就會形成共業。在這些共緣共業中,仍存在一種「別業」,也就是即便你造作了相同的業因,但因起心動念不同,有時仍能加以轉化。

經典上說:「在果報尚未定型之前,都有無限的可能。」透過佛法的學習,理解其中的道理,我們就能趨吉避凶。當我們明白事情的前因後果,知道心念就是開關,便能運用自己的願力,將原本不好的境遇,引導至希望的方向。

上人常教導,要「身行好事、口說好話、心想好意」。因為三好的行為所散發出的善能量與磁場,能持續凝聚,化為轉動世界的力量。從共緣、共業的角度來看,如果我們想改變世間,或改變所發生的事情,最好的切入點就是先從自身開始。當我們淨化自己的心念,將善念的磁場散發出來,就會吸引更多良善的能量。

當時上人請大家一天存五毛錢,雖然金額少,但每天累積的心念與一次給十五塊的能量也不盡相同。(攝影:留瓊玉)

我們常講的福報與智慧,就是我們的善業與善根,但兩者並不完全相同。善業,即我們常說的福報,表現為一個好人的行為,多半是一時的利他行動。舉例來說,當時上人請大家一天存五毛錢。有人說,那我一個月給十五塊不就好了嗎?上人為什麼不要,因為一天五毛錢、五毛錢......雖然少,但這個心念累積起來能量,跟一次給十五塊是不一樣的。

你一時幫助他人,累積的便是外在的福德。然而,這些福報享受完後便消散。一般慈善機構的行善,多半也是如此,有因緣時才去施行,善業往往止於此。

善根則不同,它是修行的累積,體現在內心的訓練。例如聽經聞法,或在日常行為中反思行為背後的道理;重點在於啟發內心的覺悟與解脫,而非僅僅累積外在的福報。

修行的理想境界,是以智慧與善根引導,以慈悲心和菩提心作為一切善行的動機。(攝影:鄭春金)

修行最理想的狀態,是以智慧與善根為引導,以慈悲心和菩提心作為一切善行的動機。如果我們能掌握這一原則,讓造福與修慧雙向並行,由清淨的心念來引導,那麼最終所成就的菩提道,必定圓滿而光明。

(整理自2025年10月6日志工早會)

Line客服

Line客服