文.釋德澡

證嚴上人說:「只有感動還不夠,一定要行動才能深刻體悟。」

九月二十三日「樺加沙」強颱肆虐,豪大雨造成馬太鞍溪堰塞湖溢流,光復鄉重災區的鄉親不僅財產受到嚴重損失,心靈也受到極大的創傷。

馬太鞍溪堰塞湖溢流,光復鄉重災區的鄉親不僅財產受到嚴重損失,心靈也受到極大的創傷。(攝影/Kev)

靜思精舍常住師父在第一時間,九月二十四日起,立即展開關懷與清淤的行動。接著,十月四日與五日、九日至十一日動員了七十位師父參與定點發放,盼現場的談心與膚慰,讓災民釋放心中的悲苦與不安,並增強他們重建家園的信心。

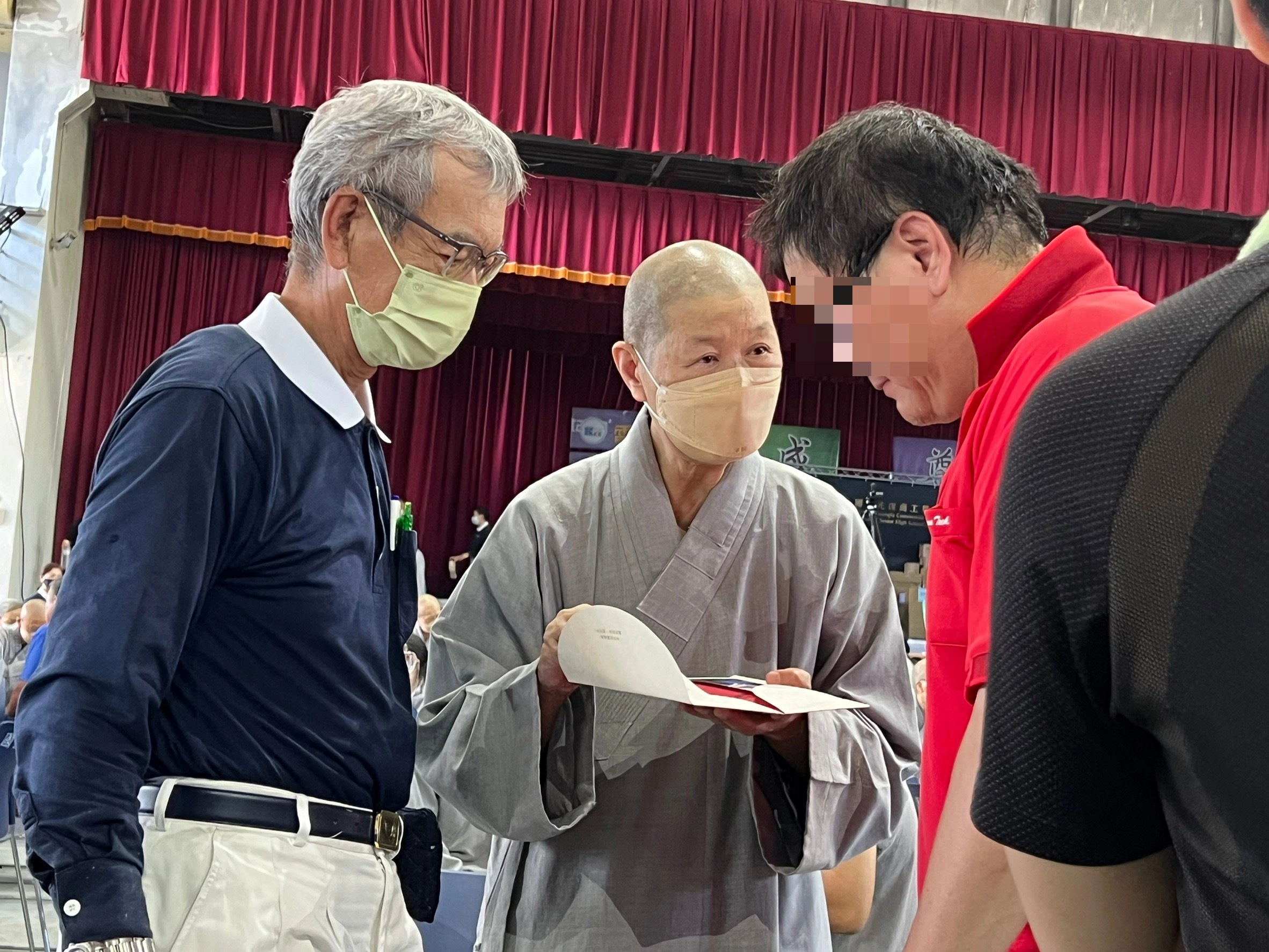

精舍師父參與定點發放,透過面對面談心與膚慰,讓災民釋放心中的悲苦與不安,並增強他們重建家園的信心。(攝影/黃思佳)

八天中包含關懷、清淤,二天於光復商工,及三天於光復國小等地定點發放,常住師父總共動員二百零四人次。連續多天的付出行動中,德寧師父扮演舉足輕重的角色,他負責與同仁對接、調度人力、統籌交通等等,「這是一種責任,也是讓大家的付出有一個明確的方向。」

連續多天的付出行動中,德寧師父(前排右一)扮演舉足輕重的角色,他負責與同仁對接、調度人力、統籌交通等等。(圖片來源:常住師父提供)

九月二十五日,寧師父在關懷、膚慰鄉親中發現,「只有安撫的力道是不夠的,唯有跟他們一起鏟土,才能與災民貼心,讓他們安心。」於是師父們當機立斷,扮演起「袈裟超人」的角色,苦災民之苦,成為鏟亮光復的生力軍。五天中,寧師父陪伴大家前往,張羅、打點,瞻前顧後,讓人人的付出,更有方向與踏實感。

九月二十六日,寧師父成為首批前往災區清掃的一員。他形容,每踏一步、每鏟一下,猶如《法華經‧化城喻品》中的險道,「當中藏著什麼都不知,前行的動作要非常小心,一不慎,都隱藏著危機。」

9月26日,慈濟志工展開光復鄉受災家戶清掃,協助鄉親早日恢復家園。靜思精舍常住師父也來協助打掃,將一桶一桶的淤泥抬出來。(攝影/詹進德)

就如九月二十八日中午時分,大家正在用餐或小憩,突然有人喊:「水來了,水來了」,一聽,大家心喜,以為水荒問題解除;「水來了,水來了,快跑、快跑,往高處跑」,聲聲急促、聲聲緊張,一時之間,從希望到失望、驚惶,慌亂中,慈濟志工很鎮定地引導大家往光復火車站的高處走。

在火車站的高點,有慈濟志工、社會人士、國軍弟兄,大家的心浮動著,望著低處光復災區湧動的人潮,大家懸著一顆不安的心。德悅師父急中生智,帶領齊唱《祈禱》,剎時「我的心在靜思中感恩,我的心念充滿虔誠,大家一起來祈禱,從不同角落地點,祈求平安吉祥滿人間;我的心在靜思中感恩,我的心念上達諸佛聽,大家心口一念,化解惡念結善緣,祈求天下無災,歲歲年年」的虔誠之聲響徹雲霄,希望虔誠共振,祝福正打掃中,或是正在助人行動中的人人能夠平安過關。所幸是虛驚一場,大家也更深信虔誠的祝福力量,助人之心也更加篤定。

志工聽到「水來了,快跑!」內心驚惶不已,想著住戶在9月23日的情境,經歷了這樣的緊急撤退,更加不捨鄉親。(攝影/李美慧)

除了戒慎虔誠祈禱,寧師父表示,還要茹素,才是清淨身心的妙藥,保護大地的良方。他們所清掃的是一家葷食店,在災後的第四天,從冰櫃清出的青菜黃中帶綠,不算枯萎,但是當一包肉燥掉落下來,臭味令人反胃,幾乎無法呼吸。又如隱藏在淤泥中的鐵釘,或是看不見、摸不著的細菌,就像惡道險難,處處危機,「助人的同時,也要保護好自己,讓上人安心,讓常住安心。」

除了戒慎虔誠祈禱,還要茹素,才是清淨身心的妙藥,保護大地的良方。(攝影/王秀鳳)

十月四日的發放關懷,寧師父看見災民的心寬念純,有人說,他們的長輩曾提醒,可能會有天災的危險,一定要有警戒心,「但是來得太快了,令人措手不及;平安就是有福,既然遇上了,就是面對,因為日子還得過下去。」

寧師父也深覺這次在不幸中看見大福,因為全臺的愛心與福氣匯聚在光復,「一鏟就是一分情感,大家的悲憫心與愛心已經種在光復,往後若來到光復,人人曾付出的情就是一種生機,在生生不息的生機中就會帶來旺氣與福氣。」

十月四日的發放關懷,寧師父看見了災民的心寬念純,也深覺這次是不幸中的大福,因為全臺的愛心與福氣匯聚在光復。(攝影/黃思佳)

十月五日,我們一行十二位師父著長衫、穿著雨鞋來到光復商工發放,體育館內的地面還是布滿沙塵,而一群國軍弟兄,仍努力不懈,在館內的地下室清淤,並一人接著一人,一桶一桶地接駁上來,年輕的臉龐夾雜汗水,令人不捨;而館外四周仍到處泥濘,步步維艱。

有一位八十多歲的阿伯,關懷他目前的食住之後,他很欣喜地說,他十五歲那一年曾訪精舍,且與證嚴法師同桌用餐。因緣輾轉,他任職於花蓮光復糖廠,而在大林慈院覓地之初,他陪同上人到大林,上人的一席話,讓他感動至今,近三十年了,他還歷歷在目,「證嚴法師一到,便關心糖廠同仁:『慈濟如果來這裡蓋醫院,會影響大家的工作嗎?』」這位阿伯動容於上人的慈悲:「證嚴法師沒有以利益為先,而是考慮、關心糖廠同仁的生計。」

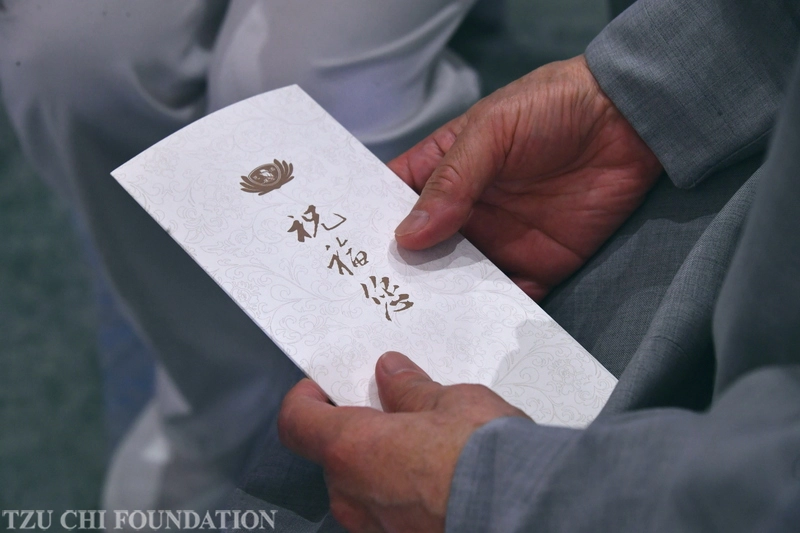

「謝謝證嚴法師、謝謝慈濟給我們五萬元的慰問金,這現金,我們真的很需要,可讓我們度過目前的困難。」許多災民對慈濟有感的發放,在感動中都紅了眼眶。

中秋節連假,靜思精舍師父發放慰問金暨安心祝福禮,陪伴受災鄉親度過難關。(攝影/廖文聰)

而十月六日就是一年一度的中秋節,每逢佳節倍思親。在慈濟的安心祝福禮中,當災民聽到也有應景的中秋月餅,令他們感動涕淚,「慈濟想得這麼細膩,連這小細節都為我們考慮周到。」

德晗師父說明「安心祝福禮」的意涵,希望給災民一份「安心」、「安身」的祝福。(攝影/薛崑城)

有一位八十多歲、嬌小的老婆婆,她說災後三天都睡不著,「只要閉上眼睛,當天的驚險就不時閃過眼前。」她家是平房,她跟先生根本來不及逃難,她告訴先生:「我們已經這個年紀了,也夠本了。」先生不語。

「當時水勢來得太快,水一直升高,我的腳著不到地,懸在水中,也不知抓住了什麼,我跟先生就卡在泥漿中。」老婆婆在顫抖中敘述著當時的險境:「二小時之後,我兒子才請挖土機把我們救出去。」

德澡師父聆聽並安撫著受災鄉親不安的情緒,同時藉由佛法的智慧引導鄉親調整心念,找到內心的平和。(攝影/廖文聰)

原來她平常也熱於助人,尤其是幫助、關照跟她一樣上了年紀的長者,我告訴她:「您平常行善造福,所以重業輕受,躲過這次的災難。」

她目前住在民宿,吃住沒問題,講到大家都對他們這麼好,她留下感動與歉疚的眼淚,「慈濟提供現金五萬元給我們,我很不想拿,因為欠人情,但這次什麼都沒了,只好跟著女兒來。」「一時的受助,不要放在心上,您心存善念,時時助人,身上有福。日後有能力了,再回饋社會。」她也就心開意解了。

又一位七十多歲的阿嬤步履蹣跚,呆滯的眼神中仍然可見她的驚恐。德柔師父試著讓她釋放她的悲慟,大水來的那天早上,其實她已被安置在大進國小收容中心,雖然有慈濟的福慧床、環保毛毯,但想到中午休息時沒有枕頭、小毯子,她就趁著雨稍歇時回家;這一舉動,就來不及逃了。

水來得太急,緊急逃難中,她的右手、右腳不知撞到什麼東西,十幾天了,明顯的瘀青還是不散;柔師父的膚慰,平復她心中的恐懼。她家是平房,只能爬到屋頂避難,十二小時之後,救難人員到達,她才逃過一劫。

在發放現場,德柔師父輕聲膚慰著受災鄉親,平復她心中的恐懼。(攝影/黃思佳)

而她的鄰居就沒這麼幸運。她在屋頂上,看著鄰居一家人開車逃難,他們那可愛的小孩從車窗外望著她,不停揮著手向她道再見,她眼睜睜地看著他們被水沖走了。敘述這段過程,她淚流滿面、不停啜泣,因為面對這樣的情景,她只能束手無策,無力拉他們一把,這是她心中的痛與慟。

而她的先生,當天到苦茶園巡看,他有髖關節疾病,事發當時卻能爬到一棵大樹上,二天後,被救難人員發現,奇蹟生還。

「有感的發放」,是上人對救災的指導原則,也是對慈濟人的叮嚀。有感的五萬元及安心祝福禮,讓災民覺得人間有愛不孤單,也讓他們知道有一群愛心人陪他們勇敢前行。(攝影/沈萬清)

對慈濟這次的大愛行動,在社群媒體可見,「臺灣不能沒有慈濟」,是大眾對慈濟的肯定。有人說,我們信仰雖然不同,但敬佩慈濟,「紅包,五萬元,我很感動,以後我不會再批評慈濟了;他們身為大宗教團體,有做到社會責任,出錢又出力,不枉慈濟大愛精神。」

「有感的發放」,是上人對救災的指導原則,也是對慈濟人的叮嚀,「有感,才能讓災民度過眼前的難關。」這次慈濟在大同、大華等村落,共發放二千六百七十戶,有感的五萬元及安心祝福禮,讓災民覺得人間有愛不孤單,也讓他們知道有一群愛心人陪他們勇敢前行。

有形的垃圾、淤泥、景象是慘不忍睹,也可能是步步危機,但人人一顆清淨的心,每一步、每一鏟、每一個膚慰都是愛心與善念,清淨不染塵。真實的行動,步履足跡,步步生蓮;真誠的膚慰,如蓮花出污泥而不染,在濁世中朵朵綻放;真實的體悟,走過、做過,心靈踏實清涼。

Line客服

Line客服