時間:2021年1月6日

地點:台東靜思堂

整理/編輯組

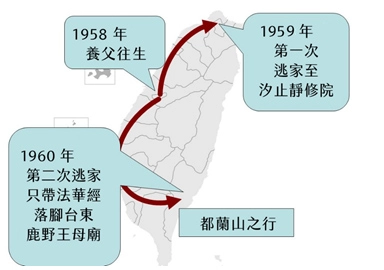

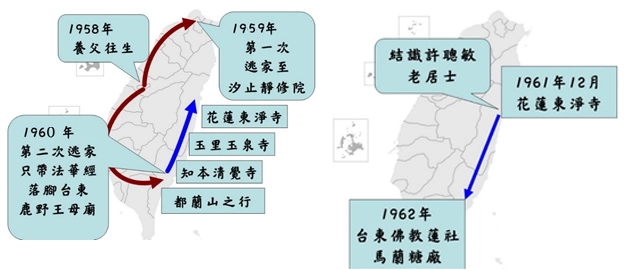

在落腳花蓮前,上人與台東有一段很深的因緣。

1960年9月,出家前的證嚴法師毅然踏上棄俗離家的道路,隨身的只有一部經摺裝《法華經》與一包行李。她與修道法師從台中搭火車前往高雄,又從高雄搭客運到台東。

從高雄輾轉到了台東鹿野,是為了不被家人找到或是遇上熟人。為了尋找住所,她們曾在台東鹿野王母廟停留了約兩個月,(下圖右)一間簡陋的小房間就是兩人暫住之處。

(照片提供:劉文瑞)

上人憶及當年,「那裡沒有電燈,進到房間黑漆漆的,到了隔天早上,窗戶一打開,看到被單是破的,床底是用竹子編的,上面再用稻草鋪著。那時是秋天,山上會冷,一冷就會拉棉被,鑽到被單後好像都鑽不出來。離家那麼多天,奔波都不覺得苦,那時真的忍不住哭了,這也是為什麼現在救災,我堅持要給災民最好的棉被。」

證嚴上人立定志向出家修行,即立下「不受供養、不做經懺、不收弟子」三願,所以日常生活所需,都要靠自己,但是沒錢,該怎麼辦?

「村民採收花生後,我隔天早上去撿剩餘的花生,當作油來滋潤胃腸,只吃花生維生也不行,看到有人割野生莧菜養豬,我想:豬能吃,人應該也能吃,所以也去割野生莧菜吃。我還吃過馬齒莧,這種菜如果淋過露水,吃起來就會酸,如果陽光照過後去採就不會酸,這就是經驗。」

王母廟的生活沒電也沒水,「要到有幫浦的地方去挑水,沒想到挑水也有一套學問,剛開始兩桶水一根扁擔,兩隻手抓著繩子,好像走『三線路』。從王母廟到幫浦的地方有一段路,挑得很辛苦,所以早上洗臉後,這桶水我一定留著,要洗很多次手,這就是惜水。」這段歷練,讓證嚴上人體會到缺水的苦,養成日後惜水的好習慣。

「挑水挑得很辛苦時,我會坐在樹下,看著對面的都蘭山,不由自主地流淚,這不是辛苦的眼淚,而是覺得學佛的道路好遠,什麼時候才能到達佛菩薩的目標?王母廟後面是中央山脈,到了黃昏也很自然往後看,想到山的那一邊是我的家,媽媽、弟弟、妹妹,他們怎麼樣了?」

都蘭山訪仙

證嚴上人與修道法師兩人在王母廟隱修兩個多月,仍被修道法師的兩名弟子找到。有天,修道法師和弟子下山採買食物,途中聽聞都蘭山有仙人修行,修道法師便與這位奇人相約入山;當時,一位長者苦口婆心勸阻,但修道法師仍想一探究竟,老人不放心也跟去了……

「我們六人渡過卑南溪後往山上走,那裡有棵大榕樹,面積有兩甲地以上,我們繞了好幾個鐘頭,一直繞不出來;抬頭看到的是樹枝盤錯,濃蔭蔽天;地上又是長年累月堆積的落葉,要很小心有沒有蛇躲在裡面。」

證嚴上人害怕地跟修道法師說:「這個人拿了一把刀,萬一迷路了怎麼辦?」修道法師就去說:「你走這麼快,我們跟不上,草這麼多,你的刀給我們拿。」奇人真的把刀交給修道法師,直到黃昏,一行人才走到山頂。

山上究竟有沒有仙人?其實只有兩個人在那裡祭天神、採藤、採金線蓮。「我們當晚借住在他們的草屋,隔天早上發現帶路的奇人不見了,老人也說要先下山。」三位出家人和一位女子怎麼下山?採藤人指引一條路,並帶他們走到都蘭港。

「我們四個一上車,大家就盯著我們瞧,一位衣服破爛、頭髮又長又散亂的在家女子,一位出家人還拿著一把刀,有夠狼狽。到了臺東市,街上做生意的人都站出來看,我們還是安然自在,一路走回修道法師二哥的延壽齒科。」

「你們到底從哪來?」「這支刀給我當劈柴刀。」「不要再亂跑了,假如你們真的不回豐原,我乾脆補貼每人每月兩斗米,讓你們去清覺寺清修。」就這樣,證嚴上人和修道法師在清覺寺安頓下來,修道法師的兩名弟子回豐原。

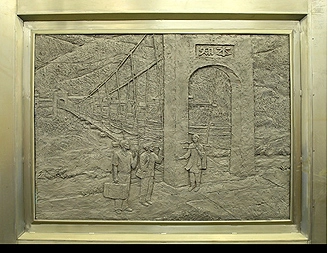

清覺寺辭親

「不久之後,我媽媽就找來了。」在清覺寺清修時,證嚴上人的親生父親與養母尋到此地,當時從平地通往山上的清覺寺有座吊橋,那天大風吹得吊橋搖晃不已,養母雖然害怕,但為帶上人回家,鼓起勇氣走過顫巍巍的吊橋,三人在台東市一家旅館溝通到天亮。

「假如要帶我回去,只是帶個軀殼回去,帶不回我的心。」女兒心意已決,很難再改變,養母只好失望而返。

圖:證嚴法師移居知本清覺寺,養母及生父尋來,正式辭親求道。

流浪東台灣

證嚴上人為了尋找可以修行和兼利人群的地方,輾轉去了玉里玉泉寺,遇見一位老法師,在法師身上學到不以貌取人,要以佛心尊重人,對方便是佛。

「傳聞中,花蓮有很多神奇的洞窟,也許可以安靜修行,我們就往花蓮去。」一僧一俗出了車站,天空正下著毛毛雨,人生地不熟,兩人雇用三輪車,由車夫指引到寺廟掛單,才走一段距離,就遇到爬坡,「你拖得很累,我們下來幫你推。」推到平台的時候,就是東淨寺了。

「我的身體淋溼了,有一位慈悲的老菩薩拿了乾毛巾給我擦頭髮,那晚在那裡掛單,所以我常說,我們要招呼人,不管認不認識都要招呼,當時如果沒有這位老人,我今天也不會在這裡。」

圖:初到花蓮東淨寺。

初遇許老居士

這位老菩薩明白兩人來花蓮,是希望找到清淨無人打擾的山洞修行,於是引介許聰敏老居士給兩人認識;一番交談後,許老居士正好要到天祥勘查用地,帶兩人同往。

證嚴法師初次造訪花蓮,掛單東淨寺,在此結識了許聰敏老居士,也提供了安身立命之地。「許老居士是我們的恩人,邀請我們去住他家,很疼惜我們。這位老人家比我看到的出家人更虔誠,每天早上三點多起床,念完經還要打坐,很守規律;我們每天就在他的小佛堂,過著修行生活。」

過了一段時間,東淨寺的老菩薩說:「台東的『佛教蓮社』想找一位會講經的法師,現在的法師是外省人,講話人家聽不懂,所以要離開,要我幫忙看看有沒有會講經的人,假如你們還沒有決定到哪裡,我來跟他說。」

「一直住在人家家裡也不行,好,去看看。」因緣牽引,證嚴上人和修道法師就在台東停留一段很長的時間。

佛教蓮社弘法

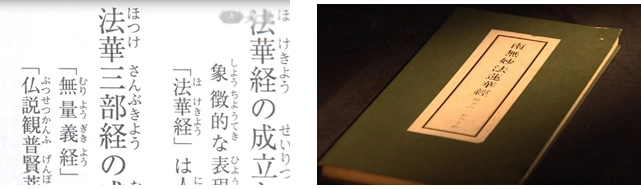

證嚴上人在「佛教蓮社」停留期間,許多見聞也影響日後修行方向,特別是接觸到日文法華三部,翻閱到《無量義經》時,受到深深震撼。

「我一字一字理解《無量義經》經文,再一字一字抄寫成中文,我感覺到原來佛法就在生活中,原來菩薩在人間,如果能做到這一點,就是人間菩薩。一直到現在,《無量義經》是我們慈濟精神的精髓。」

證嚴上人在「佛教蓮社」期間,有了生平第一次打佛七的經歷,為日後慈濟繞佛儀軌建立行儀標準。

「修道法師和我在那裡,帶領台東地區一些佛教徒、老菩薩開始打佛七,我手執木魚,隨著大眾繞佛。繞佛,真的會讓人起歡喜心,能將雜念降伏下來,不過腳步看來參差不整齊。我說,如果能走得整齊,就更能調心,但是老菩薩們覺得麻煩,也說法師沒教過。我心想,有朝一日我要這樣做,不只『調心』『調身』,甚至要調腳步。」

普明寺妙因緣

「台東風沙為患,怎是安心立命的地方?還有,修道法師生病時發的願也還未了...」。恰好當時「普明寺」剛建好,許老居士遂邀請修道法師與證嚴上人參加普明寺的開光儀式。

「早期有一群生意人,不約而同夢到一尊地藏菩薩,尋找發現後這尊菩薩,被露天供奉在老茄苳樹下,大家不忍長年風吹日曬雨淋,所以募錢樂捐,就在地藏菩薩原來位置建了間房子,就是現在的普明寺。」

因緣不可思議,證嚴上人繞了一大圈又回到花蓮,同時也驚覺此地與八年前為母病祈願時,所做的夢境全然相符。

「我一直在思考,慢慢地回顧,終於想到了,還沒有翹家前,母親的一場病,我發願要素食、要折壽等等,三天連續都在同樣的境界,一模一樣的空間,照道理說,我夢見的時候,這地方還沒建好,蓋好之後,為什麼跟我的夢境那麼像,毫釐不差?這時我也感覺到自己不會再流浪,我的因緣就在這裡,我決定在花蓮定居。」

《資料來源:慈濟傳播人文志業基金會〈大愛行:慈濟的故事〉》

Line客服

Line客服