文.釋德懋

榫接工法精細丈量

2024年10月底,康芮颱風引發的龍捲風掀翻小木屋,板橋木工團隊立即展開重建工作。(攝影:江文龍)

二〇一六年底,靜思精舍園區裡矗立一間小木屋。這間小木屋是一比一復刻證嚴上人早期克難苦修時的居住樣貌,於關渡園區製作完成,後運回精舍進行定位。

小木屋近十年來在園區裡訴說著早期的故事,是靜思弟子慕師學習的精神所在。沒想到,二〇二四年十月底,康芮颱風引發的龍捲風,瞬間強風把小木屋掀翻。板橋慈濟志工回精舍協助風災後的清理,原本想把小木屋可用的材料留下來重建,但因受損嚴重,後來重建時均重新備料。

板橋木工團隊由資深師傅組成,曾負責復刻板橋園區小木屋。(攝影:江文龍)

團隊返北後,先請示正在北區行腳的上人可否原地重建。得到上人同意後,隨即展開備料。

板橋木工團隊的成員,都是擁有幾十年木作經驗的師傅,經驗豐富,板橋園區的小木屋就是他們復刻的。這次,他們先在板橋園區進行木料準備──測量、裁切,以及主結構的榫接點,過程耗時約二十天。過年前,還先回到精舍,把地基的四個水泥基柱以混凝土固定於土裡。

小木屋採用古法建造,全程不使用鐵釘,以榫接技術完成。(攝影:江文龍)

二〇二五年二月三日,一輛大型貨車把所需的材料運送至精舍,木工團隊隨即在靜思果園入口區忙碌起來。首先,鐵工黃登發師兄將H型鋼骨焊燒成四方口型的基底座,作為連接木屋與四個水泥基座的連結;從打地基到組裝,一直忙到二月七日早上才完工。

小木屋的建造運用古早工法,過程中未使用一根鐵釘,完全以榫接技術完成。「板橋木工團隊」的成員都是手藝精湛的師傅,各有習慣的工法,但他們都放下己見,通力合作,完成任務。

小木屋逐步重建於靜思果園,提醒眾人不忘當年,恆持初心。(攝影:江文龍)

慈濟人熟悉的小木屋,一點一滴重新在靜思果園裡矗立起來,提醒大家,莫忘當年、恆持初心。

小木屋的緣起

證嚴上人於一九六三年在臺北完成三壇大戒,回到花蓮後,在許老居士為他搭建的小木屋進行苦修。

小木屋的位置,在當年花蓮秀林鄉佳民村,普明寺的後方,距離現在的靜思精舍約二百公尺。上人在小木屋獨自修行六個月,三年後,與弟子們成立了「佛教克難慈濟功德會」。

證嚴上人率領弟子於普明寺結伴修行。(圖片來源:花蓮本會提供)

小木屋苦修

上人在小木屋相當的苦修,一天睡兩個鐘頭,只吃一餐,一餐吃一小碗,半斗米一個月吃不完,甚至吃到發霉。其他的時間,全心投入研究《法華經》、禮拜《法華經》、抄寫《法華經》。

每月二十四日(農曆)圓滿一本,因為那天是上人的母難日,他以此報答父母恩。那時候很窮,沒錢買水果供佛,上人便依《藥王菩薩本事品》所敘述的「燃指燃身法」,虔誠的燃香燃臂供佛。後來,每年三月二十四日,也成了慈濟的周年日。

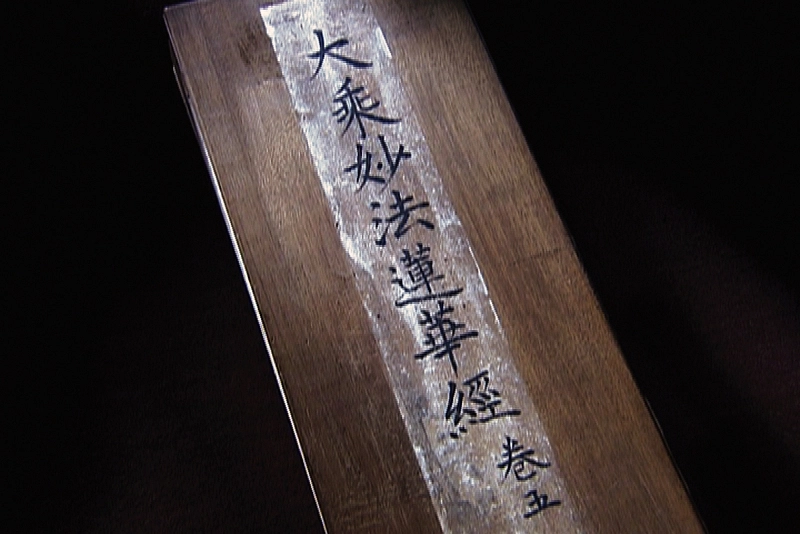

早期上人隨身攜帶的《大乘妙法蓮華經》佛經,由福建福州鼓山湧泉寺木刻版印製。(圖片來源:花蓮本會提供)

上人居住的環境很不好,旁邊都是檳榔樹和長滿好高的雜草,常常有蟲子和蛇爬到小木屋。小木屋位在普明寺後面,上人到普明寺大殿做早課,回來時會提一桶水到木屋。因為上人一天才吃一餐,一桶水一天都用不完。

一坐下去抄經,就是整個早上。有時候上人抄好了想要起來,一動椅子,腳要伸下來時,回頭一看,旁邊竟然有一條蛇跟在那,好怕呀。所以那一段的生活,過得很辛苦,吃得簡單、住得簡陋。

三、四坪大的小木屋,四面牆皆以薄木板搭建,並塗上瀝青防風和防水。(攝影:江文龍)

這間只有三、四坪大的小木屋,四面的牆都是很薄的木板,塗上瀝青防風和防水,屋頂鋪的是黑色防水油紙。上人當年睡的床只有七十六公分寬,床墊是撿來的榻榻米,拜墊則是一塊從許居士家拿來的舊竹蓆。

這樣簡樸的環境,正是上人專心修行、刻苦自修的見證。

Line客服

Line客服