口述.釋德昭|整理.釋德懋

「有沒有怎麼樣?」

只見德恩師父快速爬起來,拍拍身上灰塵,對著德昭師父扮個鬼臉,「呶」一聲,吐一下舌頭,隨即揚長而去,留下被他的滑稽表情,驚愣在一旁的昭師父。

待昭師父回過神,心想:「真是調皮!」明明眼見他往前撲個「四腳朝地」,擔心他受傷了,結果被弄得啼笑皆非。但如今令人難以忘懷的,就是這可愛的表情。

難忘的還有「同甘共苦」的歲月。那時,四人耕作四甲地,其他的農家是用牛來犁田,我們是用鋤頭一畦一畦犁出來。昭師父俗家原就有農地,所以做起農事來駕輕就熟,不過,恩師父他們三人學得也很快。每次四人一起出坡,都會暗中較勁,速度誰也不肯輸誰,拚到無暇閒談。

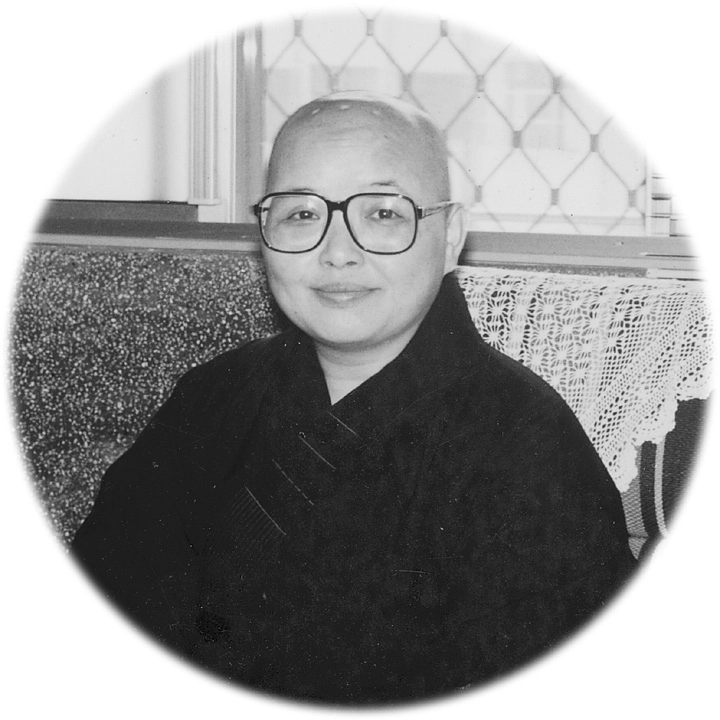

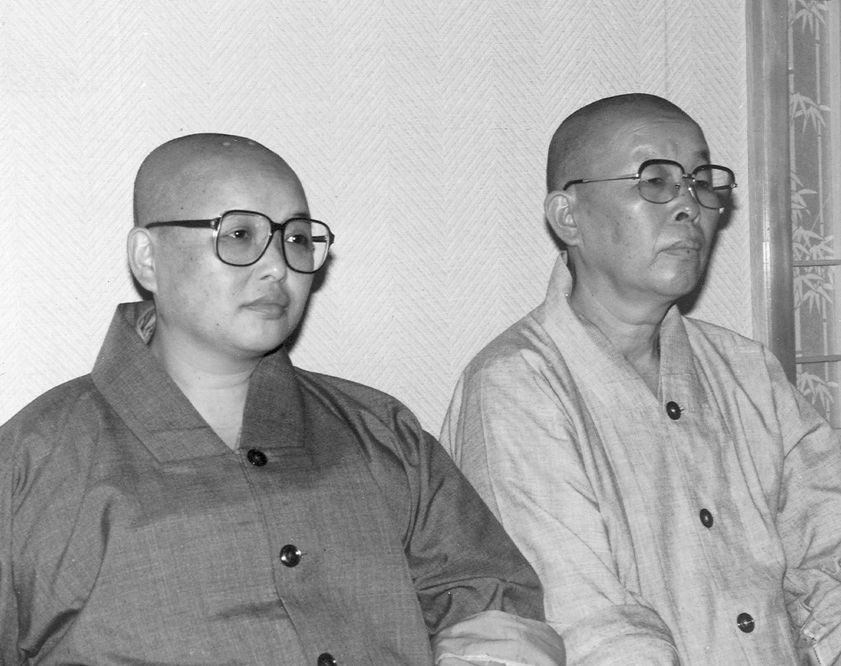

與德昭師父正專注聆聽上人開示

尤其是織綿紗手套時,更不能散心雜話,萬一不用心算錯針數,手指織得太長,就前功盡棄。所以,資深師兄們也從工作中,得到修行應有的專注與定力,就如上人所言:「工作即是道場」。恩師父織手套動作奇快,為了多掙些工資,常常在恩師父輪到煮飯時,昭師父就與恩師父交換職事,讓恩師父繼續織手套,昭師父替他煮飯。

「像恩師父這麼『勇』的人,半瞑阿也想不到他會這麼早走!」驟然逝去的生命,讓人勾起無限的省思,更警策著年近七十的昭師父,更要把握分分秒秒精進不懈。雖然因為脊椎疼痛不能彎腰,無法禮佛,但早、晚課誦仍不缺席,因為缺席了,吃飯也心不安啊!

獅頭山上的老法師曾說:「早、晚兩堂的課誦,即是報答父母恩。」像恩師父四十年如一日,課誦從不缺席,就是我們的榜樣。期許後學能過有規矩的生活,而規矩的生活,就從早、晚課開始。

攝於華雨精舍

Line客服

Line客服