文.林美宏

往生被又名「陀羅尼被」,是一分讓亡者靈安,生者心安的祝福。圖中周永隆師兄正在製作往生被。(攝影/蔡啟吉)

往生被又名「陀羅尼被」。古書記載,將此被覆蓋遺體,能令其消業滅罪,陰間眾生見之為一片光明,可免遭宿世冤家、魔障損惱。這是一分讓亡者靈安,生者心安的祝福。

證嚴上人經常提醒弟子們要常常反思與盤點自己的人生。6月24日,臺中市沙鹿聯絡處的「往生被」製作團隊,於溫馨座談時向上人報告,二十七年來「往生被的愛與祝福」。

◎聞名的成衣勝地 志工獻良能

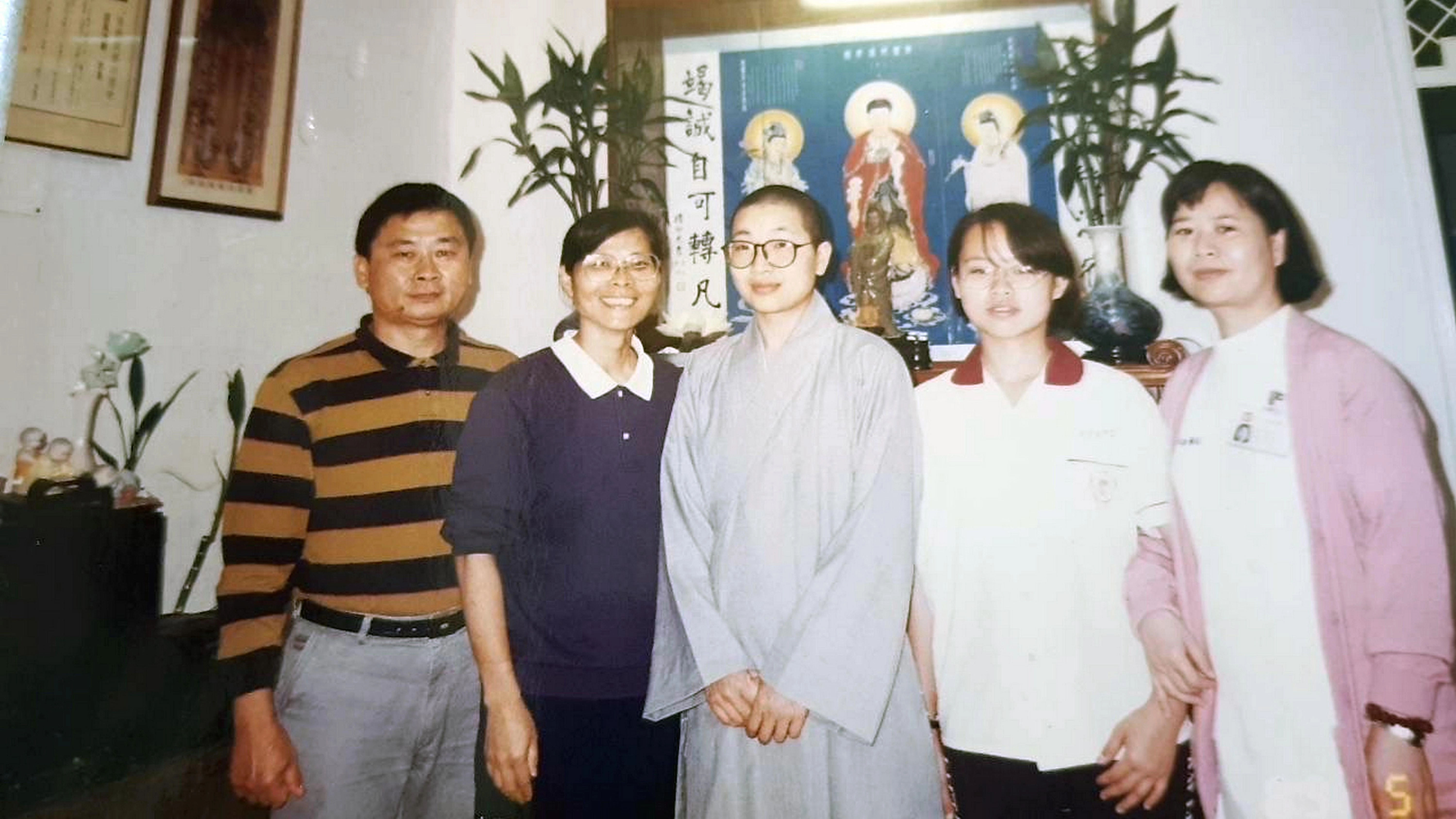

因緣際會下,1997年,德懋師父引薦蔡翠紅承接港區製作往生被的工作,沙鹿區擔負起了一項特殊的使命。(圖片來源:林雪珠)

沙鹿區因成衣產業而繁盛,見證了臺灣成衣及服飾業的興起與發展。它以悠久的成衣加工歷史聞名,在全盛時期擁有約五百五十家加工廠,成為全臺成衣製造與批發的重要地區。

鹿寮成衣商圈更是超過五十年歷史,可追溯至早期挑擔賣布的年代。當時商人無店面,挑著擔子叫賣,逐漸將賣剩的布料拼接成孩童短褲,稱為「接仔褲」。隨著商機興起,出現許多成衣工廠,於是裁縫自然成為當地人持家的手藝。

憑著好手藝,因緣際會下,沙鹿區志工擔負起了一項特殊的使命。1997年,德懋師父引薦蔡翠紅承接港區製作往生被的工作。原本從事童裝的她,由於在裁縫方面具備豐富的技術,因此接受了這項重任。

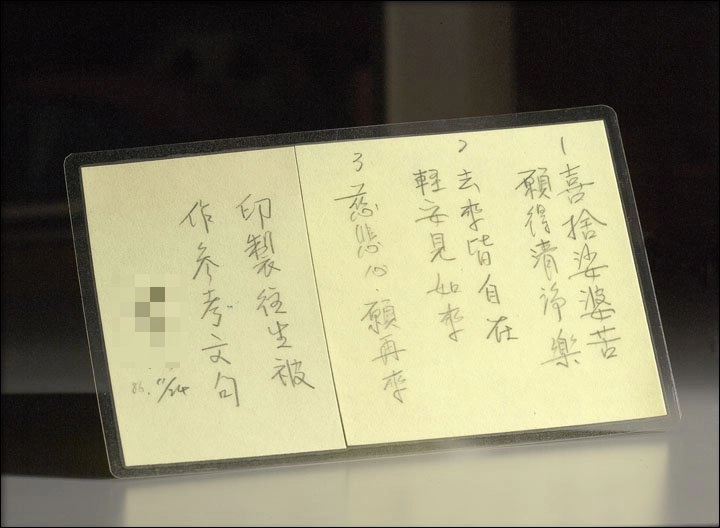

「喜捨娑婆苦,願得清淨樂。去來皆自在,輕安見如來。慈悲心,願再來。」製作團隊中的成員陳啟川分享時表示,「這是往生被上的祝福語。」一年平均要裁縫二千八百件往生被,整個流程耗時約三到四個月,包括從裁切、縫布到熨燙,需要二十名左右的人員。

沙鹿鹿寮成衣加工,車縫熨燙師傅齊備,陳啟川也樂在其中。(攝影/吳芳美)

自從巧藝坊成立後,許多志工加入往生被的車縫工作。女眾負責踩針車,男眾幫忙剪線頭。志工中不乏八十歲高齡的長者,也有七十多歲的熱心人士。大家眾志成城,給予往生者滿滿的愛與祝福。

沙鹿聯絡處巧藝坊成立,菩薩大招生,製作往生被與全球慈濟人結善緣。(攝影/吳芳美)

◎專注熨燙往生被 修改習氣積功德

港區最年長且最資深的燙熨師傅周永隆,滿頭銀絲的他,是慈濟沙鹿聯絡處多年來製作往生被的重要一員。如今八十二歲的他,承擔這項工作多年,從脾氣急躁的性格,到現在經由付出磨練心性,行善積德。

精舍常住德念師父前來關懷沙鹿製作往生被團隊。(攝影/林成章)

沙鹿聯絡處空間有限,車縫的部分先在志工林採琴家中完成。當一件件車好的往生被送來,周永隆便拿起鋪平,並用熨斗細心地燙平。不超過三分鐘,他就能完成一件。他說:「這個車邊皺皺的,一定要給它燙到很平。」過去脾氣不好,曾沉迷於釣魚,在十二年前,他成了慈濟人。自此,便默默地承擔起這份工作,把心思和時間都投入其中。

曾經是成衣店老闆的周永隆,對於熨燙工作非常熟悉,每天他能完成七、八十件,甚至多達一、兩百件。而每一熨,他都懷著恭敬的心,專注於當下,以確保品質。他說:「因為往生被一次製作都是兩千多件,從頭到尾要耗時三、四個月,把工作順遂地完成,是最重要的。」

周永隆細心熨燙往生被,從中改變了自己的生活方式,也為更多人帶來了安慰和幸福,成為慈濟沙鹿聯絡處一道亮麗的風景線。(攝影/吳芳美)

「原本有十個人在熨燙,但是已經走了三個,一位中風,其他都沒來了,現在只剩下我一個。」周永隆深知無常,感觸良多的他說,「甘願做,歡喜受。」

周永隆發揮生命的良能,用專業與亡者結一分好緣,從中改變了自己的生活方式,也為更多人帶來了安慰和幸福,成為慈濟沙鹿聯絡處一道亮麗的風景線。

◎前世無布施今貧 今世布施保未來

慈濟志工合力進行往生被的整燙、摺疊、包裝及入庫儲存作業。圖:蔡翠紅師姊(慈昱)專注地摺被單。(攝影/徐振富)

「1997年,翠紅師姊帶著德懋師父到我們家,她說:『採琴,我們要做往生被,你來幫忙車縫。』」曾是臺中港成衣加工區有名的打版師傅的林採琴,馬上回說:「好啊,車縫簡單啦,叫我拿剪刀、踩針車,這個我會,但是若叫我拿筆,那就很困難囉。」

自嘆歹命的林採琴,結婚僅四年,丈夫就在午睡中猝然離世,留下她和三歲的女兒。她無法理解,為何好端端的丈夫說沒就沒了?

之後她有太多事情要處理,根本無暇悲傷,只能茫然地問天:「該如何獨自扶養女兒長大?」許多人勸她趁年輕再嫁,但她難以放下對丈夫的情感及對女兒的牽掛,決定無論多難都會撫養女兒成人。

婆婆建議她搬回娘家,認為沙鹿的姊妹們可以互相幫助,生活會比較好過。然而大哥卻說,嫁出去的女兒是潑出去的水,只能應急,還是需要她自己獨立。於是,她咬緊牙關,日夜不停地工作,但內心充滿怨恨:怨命苦、怨丈夫離去、怨娘家重男輕女、怨老天不公。

直到有一天,她聽到證嚴法師的開示,如果前世沒有布施,這輩子就會貧苦。這世還要布施,否則下輩子也會沒得花。上人一語驚醒夢中人,讓林採琴對自己悲苦命運找到解釋。從此,她不再怨天尤人,而是開始行善助人,廣結善緣。

上人親筆寫下往生被的參考文句;有三個版本不同的文句,是上人對弟子的祝福。(攝影/古亭河)

◎積行善行孝不能等 林採琴做到了

「所以我很打拚,有錢我就捐。我有一個雞仔說,『你都一直做,只想要捐更多榮董。』」林採琴表示,只要有能力,她要圓滿全家人的榮董。溫馨座談時,她向上人發願,「今年或明年,我要為已往生的公婆圓滿榮董。」

台中港區聯絡處往生被製作,林採琴(左)等人摺往生被。(攝影/蔡啟吉)

林採琴表示,能夠做往生被也是跟人結好緣,有成衣的深厚底子,她教大家如何車縫才會齊、才會漂亮。「我們車往生被也是秉持克勤、克己、克難的靜思家風,因為這裡空間不大,一開始,我都用小熨斗來燙。」

只要人員充足,為了捐榮董,林採琴就認真去賺世間財。當有人告訴她,「採琴,人手不夠,快點來喔。」包括疫情期間,有家裡的晚輩不讓父母出來的,還有因自然法則無法出門的,林採琴隨時來補位。

車縫往生被的空間不大,生活簡樸的林採琴秉持克勤、克己、克難的靜思家風,用心於當下。(圖片來源:吳芳美)

沙鹿聯絡處拆除重建,沒地方製作往生被,志工四處找地方都碰壁,「人家一聽到要車往生被,都不願意。」遇到許多挫折與阻礙,林採琴擔心到睡不著覺。

林雪珠勸她放棄,「妳不要再起心動念了。」

「我又不是想要賺錢,往生被裁、車、燙、摺、囤都需要空間,怎麼辦?」林採琴想到爸爸有一間房子在出租,她跟爸爸商量,「樓下讓我們來車往生被好嗎?」

爸爸答應了,林採琴好開心,更令她高興的是,「很感恩有這個因緣,讓爸爸有機會與人結緣。」百善孝為先,行善行孝不能等,林採琴做到了。

Line客服

Line客服