文.張美齡、林雪花

「欲罷不能,無奈,時間就是這樣的過......不過聽得很歡喜。」2024年6月24日上午與臺中市大里靜思堂的慈濟志工溫馨座談,上人讚歎弟子們將道場視為心靈的家,精進並且用心守護,讓上人很安心。

◎「大」里靜思堂 身心靈堡壘

臺中市大里、霧峰及太平地區的慈濟志工,將大里靜思堂經營成社區民眾的活動中心。(攝影/徐金生)

大里靜思堂自2021年5月落成啟用以來,大里、霧峰及太平地區的慈濟志工們,發願將靜思堂經營成社區民眾的活動中心,成為證嚴上人期許的「大」里。

大里靜思堂位處大里圖書館、軟體園區及青年中學之間;東邊毗鄰圖書館停車場,西邊則有由青年中學管轄的壘球場停車場,辦活動時免費提供使用,有效解決停車難題。大里靜思堂因此成為眾多單位爭相觀摩參訪的焦點,並吸引中區甚至全臺的慈濟活動移師至此舉辦。

2023年6月22日,志工林永堂、陳讚柱、王建國、余士良及朱春樹(由左至右),利用端午節空檔鋪設人行步道連鎖磚,打造更好的社區活動空間。(攝影/潘朝萬)

在新冠疫情嚴峻期間,大里靜思堂自2021年9月15日至2024年3月8日止,提供並協助政府機構施打疫苗,共計69天122場次的接種活動,共同守護鄉親健康。

經過三年多的努力,大里靜思堂相繼成立了社區親子成長班、大愛媽媽成長班,並設置靜思書軒、大愛感恩科技門市、志玄基金會文教中心和慈濟大里長照中心等設施。每月定期舉辦心靈講座、農好市集,以及6月1日甫開幕的健康故事屋,致力於提供鄉親身心靈成長的堡壘。

◎發揮生命良能 守護靜思堂

志工林永堂協助剷除園區內的雜草。(攝影/林聰穎)

自2017年8月動工至啟用,幾乎每天都能見到志工林永堂在大里靜思堂付出的身影。歡喜做志工的林永堂,現年71歲,儘管脊椎有恙曾住院接受手術治療,仍把握機會隨分隨力,將彎腰拔草、拖地、清除污穢等作為復健。他守候維護著靜思堂,無論大小事務,只要他知道的都能夠解決。

75歲的曾燈章,在2020年新冠疫情期間,從大陸四川回到臺灣後,與妻子林珠如一直守護著大里靜思堂。他們用愛經營,讓志工更加合和互協,也使得大里靜思堂成為鄉親的「好厝邊」。

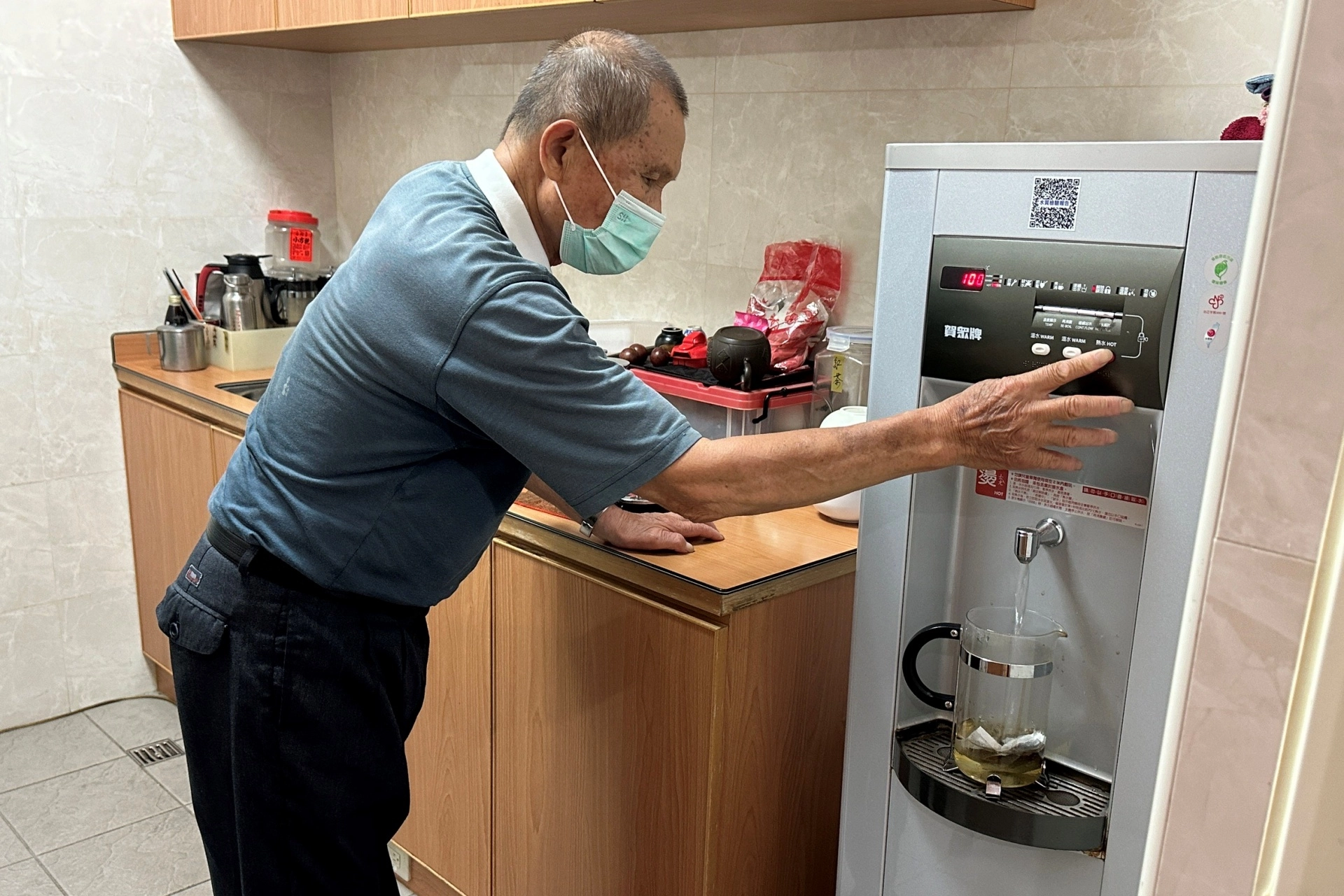

志工汪松溪每週約有四、五天到大里靜思堂值勤,空檔時為大家沏茶、解渴。(攝影/曾燈章)

住在霧峰區的汪松溪和李素月夫妻,從年輕時起就常因小事吵架。自從大里靜思堂啟用後,汪松溪每週約有四、五天擔任靜思堂的警勤志工,而李素月也隨之擔任諮詢志工,夫妻倆有了共同目標,用愛相互激勵,歡喜在慈濟菩薩道上。

年近80歲的志工曾松吉是曾燈章的親叔叔,平日與妻子陳美津在靜思堂製作竹筒和福慧袋。近來,陳美津因身體因素,在大里靜思堂的日間長照中心接受照顧。,兩人同進同出,互相扶持照顧,堪稱志工的榜樣。

◎運用巧思 打造靜思堂的春天

志工孫瑞香將活動布置後的花草小盆栽,移到靜思堂後方的環保站用心照顧。(攝影/王秀吟)

大里靜思堂在志工們的守護下,活動日漸增多,人氣日益旺盛。三年多來,每次活動總有許多布置精美的盆栽與花草。曾松吉尤其用心,將室內擺設多日後枯萎的蘭花綁在樹幹上,延續它的生機。因此,每逢春天,靜思堂四周的樹木上,都能看到一兩株盛開的蘭花,為靜思堂增添光彩。

孫瑞香長期致力於環保工作,她會將活動後的花草小盆栽,移到靜思堂後方的環保站,並邀請會員一起來清除庭園的雜草及澆水灌溉。每次活動前的布置,都會用上這些小盆栽,因此不需花費太多金錢,就能布置得很漂亮。例如6月1日的「靜思語三十五周年音樂饗宴」活動,小盆花草布置起來的場景,成為拍照打卡的熱門景點。

志工劉清曈退休後,利用到靜思堂做環保的空檔,修剪四周的花木。(攝影/曾燈章)

志工劉清瞳退休後,每天陪著罹患腦血管罕見疾病的兒子來到靜思堂做環保。父子倆利用空檔修剪靜思堂周圍的花木,劉清瞳甚至自掏腰包購買機器來修剪樹枝。因此,靜思堂四周寶樹莊嚴,鳥語花香,宛如人間仙境,而這樣的美景,每每吸引了許多民眾在早晚時分到靜思堂園區散步。

◎學菩薩道 見人間實相

證嚴上人開示:「學」、「覺」兩字之間,最重要的是要「行菩薩道」。(圖片來源/螢幕畫面截圖)

上人開示中常提及「學」、「覺」;好事一直要學,不分年齡,不但要聽好人說話,也說好話。要學什麼?學「菩薩道」才能「見」大道,才能看到人間的實相。所以「子」就是學,「見」就是覺;學菩薩道,得覺悟即成佛。心、佛、眾生三無差別。「學」、「覺」兩字間,最重要的是要「行菩薩道」。上人呼籲大家多做善事,利益人間,就是行菩薩道。

「大家要記住,我們的道場就是學習的道場,學菩薩法的道場。道場就是我們的家,要好好守護家,好好地邀人間菩薩回到道場。」上人殷殷叮嚀,要大家彼此多分享、互相砥礪、互相成就。

Line客服

Line客服