撰文.陳秀嫚 | 整理.編輯組

二十年前就讀大學時,我因為想要幫助他人的一念心而加入慈青社。從懵懵懂懂的階段到承擔幹部,一路認真地在慈青這條路上;回到精舍後,更加深入認識上人和慈濟。

◎修行的初心

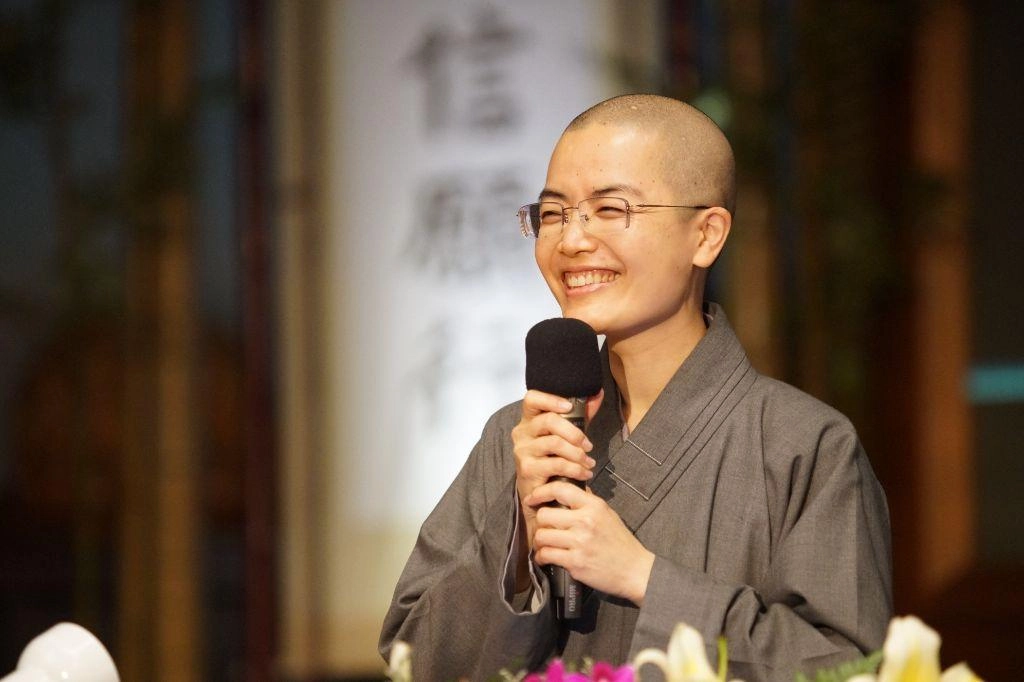

營隊指導德諦師父分享,戒是規矩標明言行的界線,以防止未犯的錯誤,也及時停止已犯的錯誤。(攝影/吳明土)

「我想我這麼愛上人,上人是一個出家人,那我也要變成一個出家人」,當初就是這麼單純的想法。因為對上人的尊敬,加上嚮往精舍簡樸的生活,心中便發願要跟隨上人修行。

然而,出家修行需要家人的同意;我在大學畢業工作了兩年後,才鼓起勇氣向父親提起想回精舍出家修行的心願,但父親並未同意。直到我三十歲時,才有因緣成為精舍的職工。

德諦師父(左)開示,疫情讓慈青活動停滯,回來一定要用心學習讓自已成長。(攝影/黃宗保)

就在2009那一年,聖嚴法師的圓寂,深深震撼了我,讓我開始對生命有了更深層的省思。「終有一天,我們還是要面臨這個問題,我問自己,我到底要用什麼樣的身分去面對上人?」

靜下心來想,覺得來不及了,當天晚上,我跟精舍師父說,我想要修行。就這樣的轉變,我成了清修士。

◎修行的考驗

德諦師父親自教導學員,在向上行問訊禮時,應當如何打出正確的佛教手印。(攝影/鄭春金)

在精舍修行,除非有公務才能出精舍的山門;我的個性喜歡往外跑,偏偏那時候被分配到影視組工作,影視組的工作不用出差,沒有任何理由出去,因為失去自由,我就覺得很痛苦......

覺得修行很好,卻感到失去自由,要如何去克服?其實一切都是自己的心造成的。慢慢適應精舍生活後,也明白如果沒有想要出去的心,就不會有被關住的苦。

◎內隨願 外隨緣

德諦師父以烏克蘭也看得到慈濟志工的身影,說明「布施」是以真誠無求,尊重感恩的心去為眾付出。(攝影/吳明土)

在精舍當職工期間,眼看著身邊的人都圓頂了,而自己還是清修士,內心其實有點著急。三年後,趁著父母親前來精舍探望,我再次向父親提出出家修行的心願。此時,父親終於鬆口了,但他希望我兩年後再出家。

這一次的因緣很奇妙。就在我與父親懇談的隔天,精舍師父在志工早會結束後,帶我及父母面見上人。平日這個時候都會有慈濟人去請示上人,這天卻只有我們一家人。當父親見到上人的那一刻,他牽著我的手主動對上人說:「我這個女兒跟您修行。」

學佛行儀是佛弟子應該要懂的儀軌,德諦師父親自帶領學員正確的禮佛三拜。(攝影/鄭春金)

上人看著我說:「你很好命,爸爸這麼成就你,祝福你可以出家!」並用臺語叮囑:「出家,就要擔起米籮為天下人天下事。」

我相信這是上人的德讓父親有所轉變,而因緣的不可思議,讓我深信堅定願力的重要。就如一位精舍常住師父告訴我的「內隨願、外隨緣」,內心跟隨願力走,外在的因緣也要去成就,才有可能出家。

◎上人的觀機逗教

德諦師父分享上人的「普天三無」,菲律賓的慈青學員為大家表演英文版的《普天三無》手語。(攝影/吳明土)

平日鮮少有機會能與上人直接面對面,最讓我感動的一次經驗,是兩年前,我承擔精舍歲末祝福司儀,因為太過緊張,將「請長跪,恭送上人」講得太快。上人走到中央走道時,一面轉過身來,一面手勢輕柔地說:「『請長跪』,要輕輕柔柔地講,請—長—跪—。」

我覺得這是上人在教我;我自己很多時候很剛強,尤其與人有不同想法及意見時,我也很執著。

「柔軟是一門很大的功課」,上人在教我,怎麼樣變得更柔軟更圓融。

◎與上人心貼心

慈青與德諦師父分享,從營隊中重新找到自己加入慈青的初心,就是要「做志工、做好事」。(攝影/柏傳琦)

身為靜思弟子,尤其是海外慈青,要很珍惜上人每一次的開示,及上人教導我們的精神。只要願意精進聞法,電腦、手機打開上人就到我們面前,這時我們跟上人的心就是最貼近的。

【2023.12.26,彰化靜思堂「海外慈青幹部精進研習營暨全球慈青年會」】

Line客服

Line客服